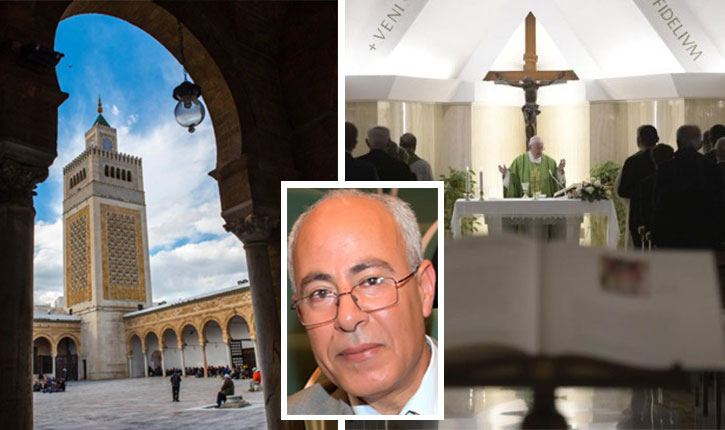

عزالدين عناية باحث تونس، بإيطاليا أستاذ بجامعة روما ، له عديد الدراسات في علوم الدين والتاريخ الإسلامي وحوار الأديان منشورة بالإيطالية والعربية ومترجمة لعديد اللغات. وهو كما يقول “يعيش تجربة ملموسة بين عقلين: العقل الإسلامي المغمى عليه والعقل الكاثوليكي المتوثّب، هي ملهاة معرفية بالنسبة إليّ أعيش فصولها يوميا، سيما وأني قضّيت ما يزيد عن العقدين في كنف روما عاصمة الكاثوليكية العالمية.”

حاوره الأستاذ عبدالنور شرقي

عبدالنور شرقي : كيف يعرف الأستاذ عزالدين عناية بنفسه للقارئ العربي؟

عز الدين عناية: زيتونيّ في روما يرهِقه التاريخ ويضنيه الحاضر، لا أزال أطارِد حلماً لترسيخ المنهج العلمي في دراسة الأديان في بلاد العرب منذ زهاء ثلاثة عقود، ولا أدري مدى توفيقي في ذلك. على الرغم من ذلك أصرُّ على المضي قُدما في ذاك التمشّي، علّي أخلّق وجودا من هذا الهشيم المستشري. فقد كان كَلَفي بالظواهر الدينية مبكّرا بفعل النشأة في وسط يعبق برائحة القداسة، وبفعل تعمّق ذلك مع الالتحاق بالجامعة الزيتونية طالباً، وما تكشّف لي مما عليه العقل الإسلامي من خراب مريب. فما عشته وما أعيشه من تجربة ملموسة بين عقلين: العقل الإسلامي المغمى عليه والعقل الكاثوليكي المتوثّب، هي ملهاة معرفية بالنسبة إليّ أعيش فصولها يوميا، سيما وأني قضّيت ما يزيد عن العقدين في كنف روما عاصمة الكاثوليكية العالمية.

رحلة علمية حافلة بالنشاط الفكري بداية من الزيتونة وصولا الى جامعة روما. حدثنا عن هذه التجربة.

أشتغل في خطين متوازيين: البحث والترجمة، أنجزت في المسارين ما يناهز العشرين عملا فضلا عن مئات المقالات والدراسات، أذكر من بينها: كتب “الأديان الإبراهيمية: قضايا الراهن”، و”نحن والمسيحية في العالم العربي وفي العالم”، و”العقل الإسلامي”، و”رسالة إلى أخي المسيحي” و”الدين في الغرب”؛ وأما في مجال الترجمة فقد نقلت إلى العربية “علم الاجتماع الديني”، لسابينو آكوافيفا، و”علم الأديان” لميشال مسلان، و”المنمنمات الإسلامية”، لماريا فيتوريا فونتانا، و”الإسلام في أوروبا” لإنزو باتشي و”الإسلام الإيطالي” لستيفانو ألِيافي، و”الفكر المسيحي المعاصر” لبرونو فورتي و”السوق الدينية في الغرب” لمجموعة من المؤلفين، و”تخيل بابل” لماريو ليفراني وغيرها من الترجمات.

لقد كانت بداية التكوين العلمي في تخصص الأديان في تونس، غير أني سرعان ما صُدمت ببؤس ما نستهلكه من معارف دينية، مع ذلك نصرّ على المضيّ خوفا من وحشة الطريق. قضيت في الزيتونة زهاء العقد، أي إلى حين الحصول على الدكتوراه برسالة حول اليهودية نُشرت لاحقا في بيروت بعنوان: “الاستهواد العربي في مقاربة التراث العبري”. وما دفعني للتطرق إلى هذا الموضوع ما تبيّن لي، أن بعد نصف قرن من صراع العرب مع إسرائيل، أن العرب يجهلون الخلفية التراثية والدينية لهذا الكيان. لم ينتج العرب خلالها سوى خطاب إيديولوجي هزيل لم يزد الناس سوى ضلالا. كنت أنحتُ ذاتي بذاتي في مجال ليس فيه معلمون. أقصد الدراسة العلمية للأديان، وكان معلمي الوحيد الأستاذ محسن العابد – طيب الله ثراه – الذي أكنّ له تقديرا، كلما ذكرته أقول: لولاك لما طفت في هذه الأفلاك، ما عدا ذلك من أساتذة فهم أشباه وعّاظ، يحسبون حقل علم الأديان حديثا غرائبيا عن ياجوج وماجوج أو منكر ونكير. كانت الدراسة في الزيتونة هزيلة تنمّ عمّا أصاب العقل الإسلامي من كساح، تُنتَج لاهوتيا وتُستهلَك لاهوتيا دون أثر إيجابي في الخلق. حينها انهمكت في ترجمة كتاب “علم الأديان” للفرنسي ميشال مسلان وأهديته إلى الزيتونة والقرويين والنجف والأزهر، طمعا في التنبيه إلى أن ما ندرُسه وما ندرّسه في الدين هراء وأن ما جرى في الغرب من تطور ليس لنا به صلة.

لكن الذي دفعني دفعا للالتحاق بإيطاليا ليس انسداد الأفق الأكاديمي فحسب؛ بل الجنون السلطوي، فقد كنتُ في عداد آلاف المنبوذين سياسيا والمحرومين من حقوق الشغل والسفر والعيش الهنيئ إبان عهد النظام الآفل، ما جعلني أتطلع إلى الهجرة. وهكذا سرت على خطى أسلافي نحو روما، أقصد القديس أوغسطين، طلبا لدراسة اللاهوت المسيحي والتحقت بجامعة القديس توما الأكويني ثم بالجامعة الغريغورية. كنت أتساءل عن هويتي التي صارت هويتهم، وعن تراثي الذي صار تراثهم. ثم اشتغلت كما اشتغل أوغسطين “بائعا للكلمات”، في فترة أولى في “الأورينتالي” في نابولي ثم في جامعة روما التي أعمل بها في الوقت الحالي أستاذا لدراسات العالم العربي.

“لماذا تأخر المسلمون وتقدّم غيرهم؟” سؤال طرحه شكيب أرسلان ورافق أغلب المشاريع الفكرية العربية وألحّ عليها البحث في سؤال الهوية بكل أبعادها. هل مشروعكم الفكري هو الآخر يشتغل حول السؤال نفسه؟

أعتبر نفسي في مسار بحث لا ينتهي، أحاول من خلاله أن أخرج التصور العربي من التعاطي المتنطّع مع الدين إلى التعاطي الرصين، إيمانا بأن “الدين وعي مأثور لا ينهض بذاته وإنما ينهض به الناس” قياسا على أن “القرآن كتاب مسطور بين دفّتين لا ينطق وإنما ينطق به رجال”. فنحن أكثر الشعوب جهلاً بالأديان مع أن قرآننا المجيد ثلثاه حول الآخر الديني والحضاري. حتى اليهودية التي نشأت في حضارتنا باتت غريبة عنا، ناهيك عن المسيحية التي نفتقر فيها إلى علم كنَسي أو علم مسيحيات، يستند إلى مرجعية ثقافية محلّية. وأبرز ما في الأمر، تكرار المقولات الكلاسيكية بشأن حضور النصارى في المجتمع الإسلامي، استنادا إلى ما ترسّخ في موضوع أهل الذمة أو ما تراكم في باب الرّدود. ولا نعثر على قراءة مستجدّة، ضمن تحوّلات التاريخ الحديث لهذه الديانة. فلا يزال العربي يقرأ هذه الديانة خارج إطارها الاجتماعي، ولا سند له في ذلك غير آيات قرآنية، أو نصوص حديثية، أو مقولات شعبية. أمام هذه القحط المعرفي، يبقى المطلب الملحّ في تطوير مناهج حديثة تلائم التحوّلات الدينية المتفاعلة في واقعنا وفي العالم. فقد تبدّلت المسيحية العربية كثيرا، وطرأت عليها مستجدّات عدة، وبالمثل تبدّلت المسيحية الغربية أيضا، حيث تحاصِر لاهوتها أزمة معنى، وأزمة رهبنة، وأزمة إيمان، وهي قضايا عويصة لا نفقه أبعادها.

نحن نغرق في المقدس وتلفّنا الظواهر الدينية من كل جانب، مع ذلك لم نوفّق في إنجاز وعي رشيد بهذا الرأسمال القداسي. والسبب أن هناك مصادرَة طاغية للدين، من قِبل السياسي والواعظ في البلاد العربية، تحول دون أي تطور علمي، وهو بالفعل ما يقضّ مضجعي وبسببه أخشى اندثار الإيمان وإن بقي المسلمون (قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا).

بصفتكم مطلع على نظام اشتغال العقل الديني الغربي وعلى نمط عمل سير مؤسسة الكنيسة نجدك تعالج هذه المسألة في كتابك الصادر مؤخرا بعنوان “الدين في الغرب”. وبما أن الكثير من المثقفين يتحدث عن “عودة الدين”، فهل الدين في الغرب غاب حتى يعود من جديد؟ استوقفنا هذا السؤال ونحن نقرأ كتابكم “نحن والمسيحية” ص: 95 حيث تقول: “كنت أتصور قبل رحيلي لأوروبا، كما كان شائعا، أن أوروبا خالية من نفوذ الدين، فلا دور له، ولا مؤسسات ضغط تدعمه، ولا أحزاب وراءه تستلهم مقولاته. وخيّلت إليّ أوروبا صحراء دينية. ولكني بمجرد ما انتقلت إلى أوروبا وجدت الأمر خلاف ما ظننت واعتقدت”

منذ مطلع القرن الفائت ساد في الغرب القول بهيمنة العلْمَنة واكتساح اللاتدين العالم، وشاع ذلك في أوساط الشعوب التبيعة، ولكن جمعا من علماء الاجتماع الأمريكان مِثل دارن شِرْكات وكريستوفر إلّيسون ورودناي ستارك ولورانس إياناكوني، بيّنوا أن العملية برمتها ناشئة عن احتكار السوق الدينية المجحف من قِبل مؤسسات تستأثر بالدين. ذلك أن مونوبول الكنيسة الكاثوليكية وبقايا البروتستانتية المتقادمة في أوروبا يتحكم بأمر الدين، وأن غياب التنافس هو ما ساهم في تراجع الدين. من جانب آخر، في مطلع القرن الفائت كانت أمريكا اللاتينية تقريبا كلها كاثوليكية، زمن كان الفضاء محتكَرا من قِبل الكاثوليكية، اليوم الإنجيليون والبنتكوستاليون يحوزن زهاء خمسة وأربعين بالمئة من أتباع الأديان في ذلك الفضاء، بفعل التنافس الحاد في السوق الدينية في أمريكا اللاتينية.

على نطاق آخر، من الإجحاف القول إن الغرب هجرَ الدين والحال أن المؤسسة الدينية الكنسية حاضرة باحتدام على مستوى تشكيل العقل التربوي، وعلى مستوى الفعل السياسي، والتأثير المجتمعي. قد نقول أحيانا ثمة هجران للكنائس، ولكن التلقين الديني والتوجيه الديني ما عاد يُصنَع بالشكل المعهود بحضور القدّاس والاستماع إلى عظة الراهب، بل صار الأمر عبر قنوات أخرى إعلامية ومعرفية وعبر لوبيات سياسية وثقافية. فعلى سبيل المثال كبريات كليات الطب في إيطاليا وجلّ مستشفياتها هي في قبضة الكنيسة. وكنيسة تملك خُمس عقارات روما، وتحت إمرتها 8.784 مدرسة، و 1.136 ثانوية، و 135 مؤسسة جامعية وشبه جامعية، وأكثر من 2.300 متحف ومكتبة، أوليست قوة ضاربة؟ لقد كانت نظرة ستالين قاصرة، يوم تساءل هازئا من عدد الوحدات العسكرية التي بحوزة البابا. الظاهر أن ستالين كان كلفاً بالقوة الجارحة وغافلاً عن القوة الناعمة التي تملكها الكنيسة، ربما كانت الأيام كفيلة بالإجابة عن سؤاله.

فالدين في الغرب له تمظهرات عدة وهو سلطة ونفوذ ومعرفة، ولكن لا نفقه اشتغال تلك القوة. على مدى نصف قرن أو يزيد من احتكاكنا بالغرب، وأقصد منذ حقبة الاستقلالات، ساد وهْمٌ كبير في التصور العربي أن الغرب هجر الدين. لم ننتج خلالها خبيرا عربيا مختصا في الشأن الديني الغربي أو الفاتيكاني، كما ثمة علوم شتى نشأت حول الظاهرة الدينية في الغرب في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ لا نفقه مساراتها. ثمة سوق رائجة للدين في أمريكا، يُصاغ من خلالها المجتمع الأمريكي وتُطبَخ داخلها السياسة الأمريكية تغيب عنّا. إن ظواهر الكنائس العملاقة (megachurch) هي قمة جبل الجليد العائم لنشاط إنجيلي حثيث اِلتهم بطن إفريقيا (ما وراء الصحراء) في غفلة منا ونحن لا ندري.

بعد أحداث 11 سبتمبر تصاعدت وتيرة العداء تجاه الإسلام والجاليات المسلمة حتى أصبحت هذه الأخيرة كما ذكرت تميل إلى التكتلات العلمانية بدلا من المتدينين من أتباع الديانات الأخرى. لماذا كل هذا النبذ المتبادل بين أتباع العائلة الإبراهيمية؟ وهل المجتمع العلماني يضمن دائما للمرء العيش براحة دون التستر عن ديانته؟

الجليّ أن اللاهوت المسيحي لم يطوّر رؤية منفتحة على الإسلام، وهو رهين انشداد عصابي تجاه هذا المنافس العنيد. إذ لا يزال العقل اللاهوتي في عصر “ماهوميتّو مالْ كوميتّو” أي “محمّد الشرّ المقتَرَف”. وإلا ما معنى أن يكون المسلم في الغرب أقرب إلى العلمانيين وغير المؤمنين والغنوصيين منه إلى “أهل الكتاب”؟ نحن نعيش توتّرا رؤيويا وعلائقيا بين الأديان الإبراهيمية. وعلى العموم، “لاهوت الأديان” في المسيحية هو حديث المنشأ، مازال في طور تخليق رؤية لاستيعاب الآخر. لكن غياب التجربة التاريخية السالفة وشُح ّالأطر التشريعية لا يسعفانه بمراده، لذلك ما فتئ مترنّحا بين نظرة منغلقة وأخرى تبحث عن الانفتاح. فهذا اللاهوت الوليد يثير طروحات جريئة في الجامعات البابوية، تهدف إلى تجديد النظر والتعامل مع الآخر الديني، لم تجد طريقها بعدُ إلى المؤسسة التنفيذية في “مجلس مراقبة العقيدة” داخل حاضرة الفاتيكان. فالكنيسة في حديثها وخطابها مع الآخر غالبا ما تستحضر الطرف اليهودي في حين يُلحق الطرف الإسلامي –المفترَض من العائلة الإبراهيمية الجامعة- بالأديان والتقاليد الروحية على غرار الهندوسية والبوذية والأديان الإحيائية الإفريقية. لذلك يبقى الاعتراف والتنظير لفلسفة التقارب بين الأديان الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام، على أساس المشترك الإبراهيمي، لا يسير وفق النسق نفسه في المنظور الإسلامي والمنظور الكاثوليكي، حيث يخبو في هذا الأخير، لتتحول لديه الأديان الإبراهيمة الثلاثة إلى ثنائية إبراهيمية تقتصر على المسيحية واليهودية.

ولو أتينا إلى التصور الإسلامي، نقف على وحدة تصورية جامعة بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وهو يقين قوي ومترسخ في الوعي الجمعي، حتى وإن بدت في ذلك الوعي مظاهر خلل. هذا المعطى الجامع يغيب من التصور المسيحي الغربي. فالمسلمون هم عبدة “الله” وكأنهم يعبدون إلها مغايرا شبيها بأهورا مزدا أو أهريمان، ولهم تصورات غريبة عن التراث اليهودي المسيحي، وهو ما تسعى أطراف كنسية إلى ترسيخه وإقناع الناس به. فالمسلم لا يجد حضورا ضمن رابطة جامعة سوى في أوساط الرؤى العلمانية وهذه المفارقة في العقل الديني الغربي المعاصر. من هذا الباب يغدو العلماني الغربي أقرب مودّة إلى المهاجر المسلم من المسيحي الغربي. هناك نفي متعمّد للإسلام من حضن التراث الإبراهيمي، وما نسمع عنه من حوار الأديان، لا سيما الصادر من الأوساط الكنسية، هو استراتيجية احتواء وسيطرة لا غير.

هل يمكن الحديث عن إسلام غربي بدل إسلام في الغرب؟

المرحلة التاريخية الراهنة هي منزلة بين المنزلتين بالنسبة إلى الإسلام المهاجر، فلا يمكن أن ينسحب عليها نعت الإسلام الغربي ولا نعت الإسلام في الغرب. فمن الإجحاف أن نصف المسلمين بهذا أو ذاك. لكن صيرورة التاريخ ستقود حتما باتجاه الإسلام الغربي. فالواقع أن الغرب في الراهن يشهد جدلاً متنوّع الأشكال مع الإسلام الحاضر في أحضانه. فعدد المسلمين الحالي يفوق الأربعين مليون نفر، وبات مرشّحا لتطوّرات حثيثة في غضون العقود القادمة. ما دعا لخوض غمار سياسات عدّة تتراوح بين الدمج القسري والاندماج الطوعي.

ورغم أن شقّا واسعا من هؤلاء المسلمين وُلد، أو عاش دهراً من حياته في الغرب، فضلا عن أن عددا هائلا منهم يحمل جنسيات تلك البلدان، فإن كثيرا منهم يعاني رهقاً، قد لا يكون مقصودا أحيانا، وإنما جرّاء تحوّلات اجتماعية موضوعية، تسير وفق نسق بطيء. في الحقيقة كانت الآثار التي هزّت تلك الملايين من المسلمين عميقة، بيْدَ أن في خضمّ ذلك الدمج القسري أو الاندماج الطوعي بقي التديّن، بمعناه السوسيولوجي الواسع لا بمعناه الفقهي المانع، نواةً صلبةً، في كل من باريس ولندن وروما وأمستردام وستوكهولم ونيويورك وغيرها من العواصم والمدن الغربية، بل أيضا في أرياف الغرب وبلداته المتناثرة.

فعلاً نواة الدين هي مربط الفرس في ذلك السجال الدائر. فالغرب يشهد ما يشبه مرج البحرين، بين ثقافتين وحضارتين. لذلك يبقى تحدّي الملايين المسلمة مرهوناً أساسا بتطوير الإسلام الديناميكي والمسلم الكوسموبوليتي، حتى لا تبقى الجموع المستوطنة عائمة، دون المساهمة الحضارية المرجوّة، وحتى يُحاصَر ذلك التنافر لصالح إيلاف إنساني حقيقي. فليس الغرب فحسب أمام هذا الاختبار الحضاري، في استيعاب “الدخيل” وهضمه، بل الجموع المسلمة أيضا طرفٌ رئيسٌ في هذا التحدّي، لذلك كلاهما فاعل ومفعول به.

تقول في كتابكم “العقل الإسلامي” ص: 11 “لا إصلاح ديني في غياب تحرير النصوص المقدسة ولا تحرير لتلك النصوص بدون قراءة عقلية وفية للحظتها التاريخية”. هل هي إجابة على نجاح حركة الاصلاح الديني في الغرب وفشلها في البلاد الإسلامية؟

نحن نعيش في البلاد العربية باراديغم قروسطيا في فهم الدين لم نخرج من أسره، والحال أنه منذ أن داهمت سنابك خيول الإسبان باحة الزيتونة (إبان الفترة الممتدة بين 1535 و 1574م)، انتهى وعي حقبة. سأوضّح الأمر، برغم التجذّر التاريخي للزيتونة، وثراء التجربة المعرفية وعراقتها، لازالت المؤسّسة تمثّل تجلّيا مكثّفا لمحنة العقل الإسلامي وأزمته البنيوية. ضمن هذا السياق يتفسّر عجز الزواتنة، برغم كثرتهم العددية، مقارنة مع المتحدرين من التكوين الفرنسي، على التوفيق في توجيه نتائج تحرّر تونس، أو المساهمة الفاعلة في قيادتها، إبان مرحلة الاستقلال. إذ وجد الزّواتنة أنفسهم خارج سياق الفعل الحضاري وهم لا يدرون، وغالبا ما فسّروا الأمر بالمؤامرة الفرنكفونية العَلمانية، وقنعوا بما كتب الله لهم!

لقد وجدت الزيتونة نفسها، بفعل تراجع العقل الإسلامي، داخل أزمة جامعة شملت عديد المؤسّسات العلمية من فاس إلى نيسابور. كان فقدان الأندلس وصقلّية أبرز تجلياتها في السّابق، وفلسطين في الحاضر. هذا وقد مثّلت الثّغور المتقدّمة، والتي منها مجال الزّيتونة الحضاري -في ظلّ هيمنة المزيج العرفاني اللاّعقلي السّائد، الذي وكِّل له أمر العقل الحضاري- مرتعا للغزو المنفلت، الصّليبي والإسباني في البداية، والفرنسي لاحقا. فلو كانت المعرفة وفيّة لشروطها الموضوعية، أَوَكان لسنابك خيول الإسبان أن تدوس على شروحات وحواشي المؤلّفات المغتربة، التي تعبّئ خزائن جامع الزّيتونة؟ والوعي المقلوب يظنّها منتهى مقاصد العلوم والمعارف، حتى يتحوّل الجامع الأعظم إلى إسطبل لخيولهم. إشارة إلى الحدث الجلل، الذي ألمّ بالزيتونة سنة 970هـ، والذي يصفه الوزير السّراج بقوله: “وقسمت المدينة -تونس- مؤمن وكافر، وأُهين المسجد الأعظم ونهبت خزائن الكتب الّتي كانت به، وداستها الكفرة بالأرجل وألقيت تصانيف الدّين بالأزقّة تدوسها حوافر الخيل والرّجال؛ حتّى قيل إنّ أزقّة الطّيبيّين كانت كلّها مجلّدات ملقاة تحت الأرجل. وضربت النّواقيس وربطوا الخيل بالجامع الأعظم، ونبش قبر الشيخ سيّدي محرز بن خلف فلم يجدوا به إلاّ الرّمل، وبالجملة فعلوا ما تفعله الأعادي بأعدائها وكانت كلّ دار مسلم يجاورها نصرانيّ”. كشفت تلك الحادثة بعمق عن أزمة النّظر الفكري عصرئذ، العاجز عن تهيئة قوة حضارية أو صنعها.

فالزّيتونة التي درّست السّيوطي والزّركشي والباقلاّني والزّرقاني سابقا، وتدرّسهم حاضرا، بالمنهج ذاته والأسلوب نفسه، تبقى زيتونة لاتاريخية لم تتفطّن إلى التبدّل المعرفي الحاصل. فما لم يتغيّر النّظر في العلوم، ليُمحّص المقول الصّائب من المقول الخاطئ، ويطرح أسئلة الرّاهنية الحضارية والجدوى والمصداقية، فإنّ عملية النهوض تبقى معلّقة. إذ سؤال صِدقية المعرفة ومعقوليتها من الشّروط اللازمة لحفظ الفكر الدّيني من الزّيغ والاغتراب. ففي العصر الذي كان فيه الإسبان يدنّسون حرم الزّيتونة، كان العقل الزيتوني يتلهّى بفنطازيا الغيبات. ثمة منطق خرافي يركن إلى سردية “تدخِل العينُ الرّجلَ القبرَ والجمل القِدر”، يتحكم بالعقل الإسلامي. وكلّ وعي لا يخلق قوة حضارية هو وعي مغترب، فهل غادرنا الزركشي والباقلاني في فهم القرآن؟ وهل خرجنا من فقه “متن ابن عاشر”؟ لا أقدّر أن الأمر حصل، إذ ثمة وهنٌ كبير في العقل الإسلامي، أو كما يسميه الفيلسوف الإيطالي جاني فاتيمو “العقل الخامل”، لا يملك فيه الإدراك الإسلامي المقدرات اللازمة لوعي ذاته ووعي ما يجري حوله. فما الذي تنتجه الجامعات الدينية لدينا من وعي؟ ثمة اجترار ركيك للعلوم الكلاسيكية ناتج عن فقدان النباهة السوسيولوجية لتشكُّلِ المعارف، ولذلك يعجز العقل الديني لدينا. وباختصار، إن النباهة الحضارية المرجوة هي ما يعوزنا، وهذا الأمر لن نبلغه سوى بترسيخ المعارف العقلية. لأن خريج الجامعات الدينية مستنزَف داخل اللامعقول، الأمر الذي أقعده عن الحضور المعرفي في الساحة العالمية، إنه يتكلم لغة محدودة الدلالة.

ما دامت الحاجة إلى التجديد مطلبا ملحا ويتردد على ألسنة المنشغلين بالفكر الديني الإسلامي على مدار القرون الماضية، فمن أين نبدأ في التجديد والتطوير والاجتهاد حتى لا يبقى على مستوى النظري؟

أرتئي أن لعلم الاجتماع الديني دورا حاسما في تحريك الجمود الفكري العربي، فتناول موضوع الدين من هذه الزاوية يعني اليوم قلبَ منهج النقاش التقليدي الذي ساد سلفاً، كما يقول إنزو باتشي. فقد كان الانطلاق من تحليل منهجي لنظريات كبار المفكّرين وأبحاثهم بما توصّلوا إليه من نتائج، بغرض معالجة مواضيع منفصلة، كلّ على حدة، مثل: المؤسّسة الدينية، والممارسة الدينية، وعلاقة الدين بالمجتمع، والصلة بين الكون القدسي والتديّن، وهكذا دواليك. بيْد أنّ ما يبدو اليوم ملحا، وهو السعي لتفهّم التحوّلات العميقة التي تتجلّى أمام أعيننا في ما يتعلّق بالدين وبتنظيم الحياة. وللأسف رغم انتشار أقسام علم الاجتماع، خلال العشريات الأخيرة، في جلّ جامعات البلدان العربية، فإنها ما زالت تشكو نقائص لافتة. تتلخّص أساسا في عدم قدرة علم الاجتماع المستورَد على الإحاطة بإشكاليات الاجتماع العربي، والدين إحداها، إذ ثمة اغتراب للمعرفة عن واقعها. وهو عجزٌ ناتجٌ عن مناهج تدريس تعوّل على استعراض النظريات والمناهج السوسيولوجية الغربية، تعريفيا وأحيانا بافتتان، يفتقد إلى تعريبها الوظيفي، ونقصد به جعل تلك الأدوات المعرفية في خدمة الواقع الديني العربي لفهم مضامينه وتحولاته وتحدياته. ولذلك غالبا ما أتت نقولات “الكونْتية” و”الدوركهايمية” و”الفيبيرية”، والمدرسة الجدلية، ومدرسة جورج لوبرا ومدرسة بيار بورديو، عروضا تاريخية باهتة لا أدوات معرفية مرشِدة ورشيدة. والأمر ذاته في مجال الفلسفة، فكيف لدراسات فلسفية عربية لازالت متوقفة في حدود كانط وديكارت وهيغل، أن تفيدنا في فهم معضلة ما يجري اليوم في العقل الغربي، والحال أن الغرب ينسف ذاته ويبنيها باطراد فلسفيا ومعرفيا وعلميا.

لذلك يبقى البدء والمنتهى في مسألة التجديد يحوم حول العقل، وهو ما لم نستمثر فيه، خصوصا في حقل الدراسات الدينية، فهي أبعد الدراسات عن العلمية والعقلانية. فما يلقيه الإمام على المنبر يوم الجمعة لا يختلف كثيرا عمّا يدلي به الأستاذ في المدرج الجامعي. ينطبق علينا ذلك القول الإنجيلي: إذا قاد الأعمى الأعمى كلاهما يسقطان في الحفرة. إن عملية التحوير اليوم تقتضي شجاعة وجودية.

هل مسألة الاجتهاد في المؤسسات الجامعية الإسلامية مواكبة لفتوحات ومناهج العلوم الانسانية والاجتماعية المعاصرة؟ وهل توظيف مثل هذه المناهج في دراسة النصوص الدينية كفيل بالعملية الإصلاحية أم أن الأمر يتجاوز مجرد أزمة مناهج وآليات قراءة؟

ليست المناهج العلمية معلّبات جاهزة، أو معادلات رياضية نظرية قابلة للحصر، يمكن توريدها، بل هي تكوين معرفي رصينٌ ينتج دارسا متزنا في التاريخ. نحن سلفيون في فهمنا للتكوين العلمي والمناهج العلمية، فلو أخذنا مواد علم الاجتماع في الجامعات العربية نلحظ أن الجامعيين يدرّسون كافة رواد هذا العلم من أوغست كونت مرورا بماكس فيبر ودوركهايم وإلى غاية بيار بورديو، ولكن ما فات هو تبْيئة هذه المناهج وخلق منظور عربي قادر على فهم الواقع العربي. نحن بارعون في استيراد المقولات الغربية وعاجزون عن تفكيك تلك المقولات وتبين الغث من السمين فيها، بفعل انهزامنا أمام العقل الغربي الذي بات كابوسا جاثما على مخيالنا.

تذكرون في كتاب “العقل الإسلامي” ص: 41 “إن التجديد الإسلامي لن يحدث إلا من خلال: ورشة التفسير التاريخي للنص القرآني، وورشة إحياء تكريم الإنسان” كيف تتم هذه العملية؟

ثمة نقدٌ تاريخيٌّ غائب في ما يتعلق بتفسير النص القرآني، ولذلك لم ننتج تفسيرا عقلانيا، بل جلّ ما لدينا هي تفاسير لامعقولة للقرآن. ومن فرط إعادة إنتاج الخرافة في التفسير ضاعت روح القرآن. فحين يقرأ المرء عنوان تفسير “التحرير والتنوير” للشيخ الطاهر بن عاشور يحسب نفسه أمامه مشروع تحرير وتنوير للعقل الإسلامي وإذا بالمرء لا يظفر سوى بلغوٍ لا يغني المؤمن اليوم، رغم أن الرجل صرح في التوطئة لكتابه بما مفاده “تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد”. تبدو الورشة الكبرى أمام العقل الإسلامي هي في إعادة تحرير النص الديني من الأسطورة، وهذا لن يتأتى سوى باستعادة المسلم عقله المصادَر.

حول دور الأنتلجانسيا ومسؤوليتها في المجتمع يدور الجدل بشكل واسع، وقد قمت بتصنيف هذه الفئة إلى ثلاثة مستويات: صنف نائم وآخر سائم وثالث هائم. هل الأنتلجانسيا تراجعت مهمتها ووظيفتها النقدية؟

لا يمكن أن نزعمَ أن الوضع الثقافي العربي الحالي، المستبطِن للعدمية، والمتّسم بالسطحية، فضلا عن طابع الشكلانية الطاغي عليه، قادرٌ على أن يوفّر إشباعا على مستوى الداخل، أو أن يكون منافِسا مقتدرا على مستوى الخارج. فنحن أمام محدودية الفعل الحضاري العربي بوجه عام، داخلا وخارجا. واللسان الثقافي الذي نتحدث به مع أنفسنا يعتوره الخلل، والذي نخاطب به العالم يشي بفهمٍ قاصر لسير هذا العالم. ذلك أن التكتل الغربي المؤثِّر بشكل واسع في وقائعنا السياسية وفي مساراتنا الحضارية، تفصلنا عنه هوّة سحيقة، يتجلى ذلك في فتور الثِّقاف معه وعجز جامعاتنا ومؤسساتنا العلمية والبحثية عن مواكبة ما تمور به أوساطه العلمية من طروحات وآراء وأبحاث ومؤلفات. إذ لم يعد العالم العربي طرفاً فاعلاً في صنع المبادرات الحيوية أو مَعِينا للفيوضات الروحية في مجاله الإفريقي-الآسيوي الرحب، بل صار مصدرا إضافيا للعدمية والفوضى وتكريس التيْه. كيف نتدارك ما حلّ بحاضرنا ونتفادى ما يتهدّد مستقبلنا؟ إن الأمر يبدو رهين تخليق منظور سديد مواكب لطور جديد. فالنموذج العربي المنشود يتطلّب من المثقف أن يكون بمنأى عن التوظيف السياسي. إذ ثمة مطبّات تتربّص بالمثقف تشلّ إمكانياته وتقلّص من قدراته، ومن بين المطبات تلك خضوع مخياله إلى هذه الجهة أو تلك. وهو ما لم يتحرّر من هذا الكابوس ويبني إنجازاته بمنأى عن هذه الضغوطات، فإن ذلك يبقى معطِّلا لإبداعه. فأمام شتى أشكال الإغواء

لا يمكن أن ننفي تورط المثقف في الأجندات السياسية، والصراعات التي تشقّ العالم العربي في الراهن المكتظّ بالأزمات. يتضافر هذا مع واقع المؤسسات الثقافية الرسمية في بلاد العرب فهي مؤسسات ينخرها سوس البيروقراطية، وهي تجمعات لشغّيلة رثّة تتلقّى رواتب، وبالكاد تتمّ مهامها الإدارية، وهي دون القدرة على إنتاج ثقافة مجتمعية حيوية. إذ لا تخلو مجمل البلدان العربية من وزارات وهيئات مكلّفة بشؤون الثقافة والإعلام، وقد تحولت فيها جحافل الموظفين والإداريين والساهرين إلى أخطبوط متحكم بمفاصل الثقافة دون إنتاج ثقافة.

لكن ضمن هذه الأوضاع من المفتَرض أن تلعب الأوساط الأكاديمية دورا رياديا في صياغة النموذج الثقافي المرجوّ، غير أن وعود إسهامها في هذا الجانب ضئيلة وهامشية. ولطالما عزونا الأمر في الكثير من المناسبات إلى التهميش السلطوي المقصود للمثقف، وإلى مناخ الدكتاتورية السائد، وهي في الحقيقة تبريرات نسبية، تستّرنا بها عن العياء الذي يشلّ الأكاديمي العربي، بعد أن بات همّه الترقي في سلّم الوظيفة، ومضاعفة الراتب، دون بذل جهد علمي حقيقي، بل سبيله إلى ذلك الأقدمية والشللية والولائية، وغيرها من سُبل النطّ السريع. فلا تأتي ترقيات رؤساء الأقسام في كثير من الجامعات العربية جراء كفاءة علمية، وإن تواجدت، ولكن في الغالب جراء معايير هي أبعد ما يكون عن الكفاءة. هذا الوضع الطاغي في الساحة الأكاديمية غالبا ما يخلّف إحباطا وفتورا، لذلك قلة من الأكاديميين من يشتغلون داخل الجامعة وخارجها، لأجل النهوض بالثقافة. فواقع الحال يكشف أن ثمة عطالة أكاديمية متفشية سلبت الجامعي إمكانيات المساهمة في تطوير المجال الثقافي وتحويره.

قدمتم أطروحة دكتوراه سنة 1997 بعنوان”المقاربة الدينية لليهودية في الفكر العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين”. ما الذي شجعكم على هذا الاختصاص؟ وما الجديد الذي حملته أطروحتكم؟

بمقتضى الانخراط القسري للدراسات اليهودية في البلاد العربية، ضمن ثقافة المواجهة والصّراع ضدّ الصّهيونية والدّولة العبرية على مدى نصف قرن، رغم الفاصل الإبستيمولوجي الذي ينبغي أن يفصل العلمي عما هو إيديولوجي، جاءت المقاربة العربيّة مصبوغة ومسكونة بهاجس السّياسي، فقد كان وقعُ ذلك كبيرا على مصداقيتها وعلميتها. لذلك آثرنا قراءة تحليلية نقدية لأدبيات تلك الفترة. فمن مستلزمات الدّراسات الدّينية العلمية التمفصل الواعي بين الذّات وموضوع الدّراسة، وهذا الأمر لم يُراعَ إلاّ في القليل مع إنتاجات المقاربة العربية الحديثة بشأن اليهودية. بفعل التأثير الجليّ لبنى فكريّة وأحداث سياسيّة متلاحقة. وبفعل هشاشة التكوين العلمي في دراسة اليهودية لدينا، حري الاستفاقة لما مسّ الفكر الرّدوديّ القديم من زعزعة معرفيّة، وهو ما يتطلّب التجاوز والتواصل، حتى لا تكون أبحاثنا مغتربة ولا تاريخية. فقد عبّرت إشكاليات الدّراسات الكلاسيكية عن مستوى لحظتها التاريخية، ما يجعل نتائجها ورؤاها غير مطلقة الصلوحيّة. فمثلا التعامل مع الأسطوري واللاّمعقول التوراتيين بمنطق الصّدق والخطأ، جرف الموضوع إلى مجال ضيّق، في وقت ظهرت فيه مناهج دراسية تتعامل مع الأسطورة بأساليب علمية، عبر الغوص في منطقها ودلالتها أثبتت أهليتها في هذا الحقل. ومن ناحية المواقف القرآنية بشأن اليهودية واليهود، لا بد من ربطها بآليات علوم القرآن، من أسباب نزول، وأوّل ما نزل وآخر ما نزل، وناسخ ومنسوخ، ومطلق ومقيّد وما شابهها، أي دراسة المدلولات في التّاريخ والاجتماع، حتى يجري استنطاقها بشكل صائب. إن المنهج القويم في التّعامل مع الإرث الديني اليهوديّ، يستلزم دراسة تلك الظّواهر في التاريخ لا فوقه. فلإدراك مدلولات الألوهية في اليهودية، مثلا، في تمظهراتها المختلفة، يقتضي الأمر متابعتها ضمن التحوّلات الاجتماعية، التي تشكّلت في طياتها، وبهذا تنزوي مقولات “التحريف” و”الزّيغ” و”الضّلال” اللاّتاريخية لتفسح المجال لوعي الظاهرة في عمق تشكّلها وتجلّياتها. ناهيك عن أن الاهتمام ببنية التلمود وتكوينه يتطلّب عدم الاحتكام في شأنه للدّراسات الواسطية والغوص فيه مباشرة، بعد أن أنتج لنا الزيتوني عامر الحافي ترجمة عربية في 20 مجلدا نشرت في مركز دراسات الشرق الأوسط في عمّان. فالتّلمود كما تبيّن لنا ليس خزّان شرور -كما يصوَّر خطأ- بل تجلّيات عقلية إنسانية. وأمّا ما تعلّق بالشّخصية اليهودية فقد خلصنا إلى أنها ليست جامدة في التاريخ، لذا ينبغي التعامل معها ضمن تبدّلات الاجتماع وتغيّراته، مع عدم إهمال المتخلّد التراثي في تركيبها وتوجيهها.

أحد أهم كتبكم حمل عنوان “الاستهواد العربي في مقاربة التراث العبري” هل الاستهواد من المقولات التي تتناول الآخر مثل الاستشراق والاستغراب؟

باختصار الاستهواد هو نظريّة فكر ومنهجه في تأمّل فكر آخر، سائرة بحسب منظومة تعقّل مسلَّطة على حقل المقدّس في دين محدّد، أطلقنا عليها تسمية الاستهواد وعلى المشتغل فيها مستهوِد. رمنا من خلالها متابعة محاولات التفهّم الدّائرة في حقل الدّيني والمقدّس، السّاعية لفهم الظّاهرة اليهوديّة في التاريخ، بغية الغوص في مدلولات تشكّلها وخفايا رموزها.

ألا ترى أن الكنيسة ساهمت في إفشال الحوار خاصة مع تزايد التبشير المسيحي في إفريقيا وآسيا؟

الكنيسة هي التي صنعت الحوار مع المسلمين وهي التي وجّهته، وهي التي أنهته وإن شاءت أحْيته. لقد سادت موضة القول بالحوار منذ انعقاد مجمع الفاتيكان الثاني (1962-1965) وإلى غاية رحيل البابا يوحنا بولس الثاني. وهي في الحقيقة استراتيجية اتخذتها الكنيسة لاختراق من يأبى الاختراق. انجرّ المسلمون إلى ذلك وخاضوا مع الخائضين ولم يظفروا من وراء ذلك بشيء لأنهم سُحِبوا للأمر سحبا. كنّا نبحث عن الخيلاء، حتى يقولوا عنا: منفتحين ومعتدلين وحداثيين وعلمانيين، ولم نفز بشيء. كانت الكنيسة في تلك المساعي هي من تصنع فلسفة الحوار وتحدّد مساراتها، بعد تفريغها من مضامين الحوار العقدي ومناداتها بالحوار الاجتماعي. حتى ضمنت صَمْت المسلمين عن انتقادهم المعهود “للتثليث” و”التجسد” و”التأليه”، وغيرها من القضايا الشائكة؛ رغم أنها تابعت الحديث عن “راديكالية” الإسلام، وعن انغلاقه العقدي، وحؤوله دون تحول أتباعه إلى الأديان الأخرى.

وأما الحوار الاجتماعي الذي تحمّست له الكنيسة ودعت إليه، فقد كان مدفوعا بإيجاد موضع قدم للكنيسة الغربية في ديار الإسلام، بعد أن خرجت آثمة ومذنبة مع الآلة الاستعمارية. وفي ظل الضجيج الحواري الذي ساد طيلة الحقبة الماضية، غُيّب جوهر الحوار المتلخص في ألاّ سبيل لحصول حوار اجتماعي بدون اعتراف تاريخي، يعقبه اعتذار رسمي عما أتاه كرادلة الاستعمار، أمثال شارل لافيجري (1825-1892م) وصحْبه من “آباء بيض” و”أخوات بيضاوات”، طيلة الحقبة الاستعمارية؛ ومجزرة جامع كتشاوة في الجزائر (1932)، شاهدة على الأمر. ربما تعود حالة الفتور في الحوار الإسلامي الكاثوليكي، في أحد جوانبها، إلى غياب المراجعة والنقد لما ساد في سالف الحوارات، فضلا عن هيمنة الخطاب التصالحي على حساب المعرفي والعلمي. فكم من ملتقيات للحوار أقيمت في بلاد العرب، ولا يزال الإنجيل فيها مطارَدا كالأفيون، وكم من جلسات للحوار والكلام الجميل عُقدت ودور العبادة المسيحية في الخليج لا تزال موصدة، وكم من ادعاءات بالتعايش في المشرق ولا يزال الموت يحصد المستضعَفين من أتباع عيسى وأحمد؟

ولو نظرنا للحوار في الفضاء المغاربي نلحظ أن الطرف المغاربي، المفتقد لاستراتيجية علمية أو دينية، قد جُرّ جرّا إلى ما يسمّى بالحوار، على مدى أربعة عقود. ولم تنبع المثاقفة من مطلب أكاديمي أو استعداد مؤسّساتي له، بل كانت استجابة للمواكبة والمجاراة. كان أوج تلك المثاقفة بتأسيس مجلة “إسلاموكريستيانا” المسماة بـ”إسلاميات مسيحيات” سنة 1975، بإشراف وتسيير لاهوتيين من الآباء البيض على رأسهم الراهب موريس بورمانز. حُشِدت لها طائفة من الجامعيين من تونس بالخصوص، بغرض صنع وعي ديني ليّن وطيّع. غير أن الآباء البيض، الذين ارتبط منشأهم ودورهم بالكنيسة الاستعمارية، لم يوفّقوا في تجاوز الحوار العُصابي مع الإسلام، عبر ذلك التجمّع، الذي سعوا في تشكيله.

كان الطرف المغاربي ولا يزال، يحسب الدخول في حوار مع الكنيسة “جلسة شاي”، يعرِب فيها عن اعتداله وسماحته وتقبّله للآخر، يَجري فيها حديثٌ عن الأخوة الإنسانية ووحدة العائلة الإبراهيمية. ولم يُدرَك حتى الراهن أن الكنيسة الكاثوليكية، لا تزال تنظر بعين الغيرية للإسلام والمسلمين، وأن الجامع الذي يجمعها أساسا هو بأتباع التوراة، بناء على مفهوم “الإخوة الكبار”، الذي اصطنعته وأزاحت منه الطرف الإسلامي، متجاوزة في ذلك الواقع الإناسي والأصول اللاهوتية في الدينين، فضلا عن التأسيس التوراتي “لأباركنَّك –إبراهيم (ع)- وأكثرنّ ذرّيتك فتكون كنجوم السماء وكرمل شاطئ البحر، وترث ذريتك مدن أعدائها” (سفر التكوين22: 18).

عن ثورات الربيع العربي. لماذا نجحت إلى حد ما في تونس وانحرفت عن مسارها نحو العنف والتطرف في كل من ليبيا وسوريا؟

لا بد أن نقرّ أن الثورات لا تنتُج بالتقليد، وكلّ ما جرى في بلاد العرب من ثورات كان تقليدا للثورة التونسية، والفرق شاسع بين من يخلّق وبين من يقلّد. كان ما حدث في مصر وسوريا والجارة ليبيا هو صدى لما هزّ تونس. ولعل بلد المنطلق هو الفضاء العربي الوحيد الذي فيه استعداد حضاري للتغيير بفعل عوامل تاريخية. كما لابد أن ندرك أن السياق المصري هو سياق قهر تاريخي يمتد إلى فرعون ذي الأوتاد، وصعب أن تخرج الشعوب من قدرها التاريخي. ولذلك ليس مفاجئا أن تنتكس المغامرة المصرية.

ما هو سبب انتعاش الخطاب الأصولي المتطرف وأعمال العنف المصاحبة له؟

انتعش الخطاب المتطرّف لأن الفكر الديني الأصيل غائب، فقد صادرت السلطات الخطاب الديني ومسخته. كان اللوم -في ما مضى- على الغرب الذي يعرض صورة فجّة مغرضة عن الإسلام، ولكن ما يفعله مسلمون بمسلمين، وما يفعله عرب بعرب هو أشد ضراوة وأدهى فتكا. يقول المفكر الإيطالي بييترانجيلو بوتافوكو: بِتنا نرى عددا هائلا من المسلمين قتلى بأيدي مسلمين، فالصراع في الإسلام وعلى الإسلام على أشده، كل له تأويليته المسقطة على الدين، المفروضة بمنطق القوة لا بقوة الحجة. ذلك أن التنافس ما عاد داخل عالم الإسلام بين الأفكار، بل بين أشكال العنف المختلفة، إذ الحدود التأويلية باتت غائمة، مائعة، بين مقترفي العنف وضحاياه. علامَ يتقاتلون؟ ذلك السؤال الذي يطرحه الإنسان الغربي المتابع لأحداث العرب. حتى بات العنف الواردة أنباؤه من ديار الإسلام خبرا رتيبا باهتا، يقابَل بلا مبالاة وبرودة جراء تكرره وعبثيته، لا سيما وقد أضحى لا يدّخر موضعا، الكنائس والمساجد والأسواق والتجمعات الأهلية، فهو عنف أعمى بلا مقصد ولا غرض. وحتى الزمان فقدَ قداسته، لا رمضان ولا عاشوراء، لا عيد ولا مأتم، فهل ما زال لدلالات الأشهر الحرم في التصور الإسلامي معنى؟ لقد تحوّل الخبر الوارد من البلاد العربية إلى مشتقات جذر “قتل”، ليس بما يروّجه الخصوم عنهم، بل بما يفصح به الإعلام العربي عن واقعه، مما حوّل الخوف من العربي أمرا غريزيا لدى الغربي، حرفًا ولونًا وملبسًا. في سياق العنف السائد يشتكي السوريون من تناسي العالم لهم ويستصرخون الضمير الإنساني، ولكن هل أبقى العالم الإسلامي ضميرا للبشرية حتى تتعاطف مع قضاياه؟ فاللاجئ السوري في المخيال الغربي ما هو إلا فائض عنف، وهو بقايا لفوضى عارمة متشظّية.

ليس من الهين كما يقول بييترانجيلو بوتافوكو أن يكون المرء مسلما في زمن يتعرض فيه عالم الإسلام إلى تفجير من داخله، من أبنائه، ومن حماته، ولا سيما من حاضنته العربية بشقيها السني والشيعي.

حتى يتم بلورة أخلاق كونية جديدة متحررة من رواسب الماضي وتنطبق على البشر جميعا بغض النظر عن أديانهم وعقائدهم. يرى محمد أركون أنه لابد من الرجوع إلى فكرة “الدبلوماسية الوقائية” بمعنى الدبلوماسية التي تتحاشى الصدامات والحروب بشكل مسبق عن طريق تأسيس برنامج تعليمي تنويري مشترك لجميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط. هل يمكن تحقيق هذا المبتغى في رأيكم؟

لقد لخص اللاهوتي الألماني السويسري هانس كونغ الأمر بقوله: “لا سلام لعالم لا سلام فيه بين الأديان، ولا سلام بين الأديان بدون حوار بينها ولا حوار بين الأديان بدون أبحاث في ما بينها في بناها الأساسية”، نحن العرب غائبون عن هذا المشروع الحضاري.

ما هي اهتماماتكم البحثية حاليا، وهل هناك مشاريع فكرية في المستقبل القريب؟

يشغلني هذا الهول المنصبّ على رؤوس العباد بفعل الإرهاب وتمزق الأوطان وتشتت الشعوب. لا أجد أمامي سوى البحث والكتابة والترجمة لأفهم ما يجري حولي. وتحديدا ما أعكف عليه هذه الأيام هو ترجمة كتاب في “سوسيولوجيا الأديان” يعالج قضايا تفجرات المقدس.

مقالات للباحث عز الدين عناية منورة بأنباء تونس :

عناية : بعض مؤسسات الترجمة العربية هي هدْرٌ للمال العام وأكذوبة كبيرة

شارك رأيك