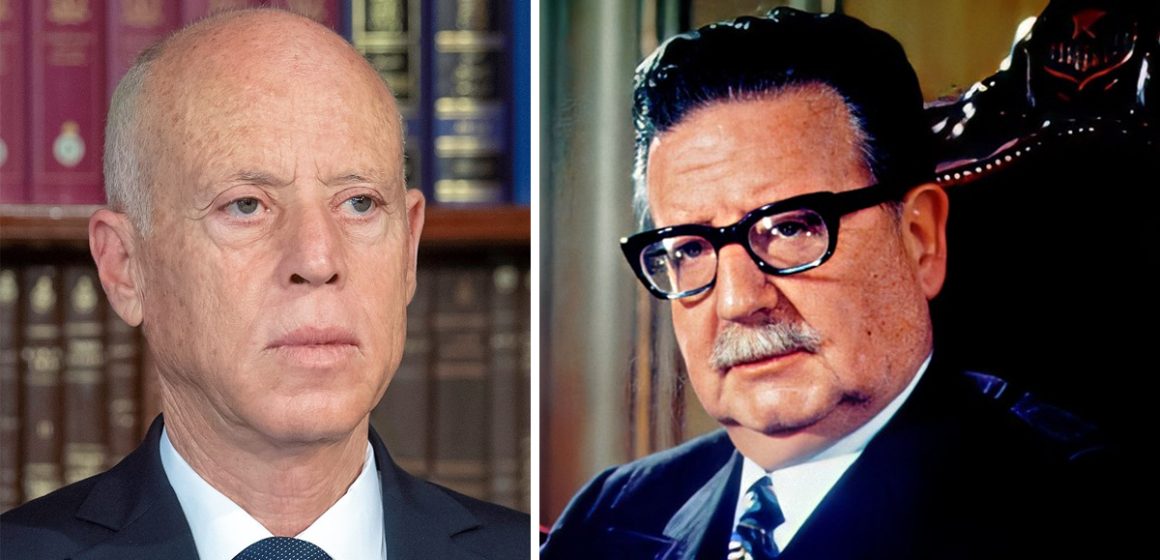

قد يبدو العنوان للوهلة الأولى مستفزّا، فالزعيم الشيلي المغدور سلفادور أليندي كان اشتراكيّا-ماركسيّا نفّذ في إطار حكومة الوحدة الشعبية سياسة اجتماعية-اقتصاديّة-ثقافيّة راديكالية على طرفي نقيض مع نظام الملكية الفردية والمراكمة اللامحدودة للثروة الذي تنبني عليه هيمنة الطبقة الرأسمالية، في حين تنسجم الخيارات الضبابية لقيس سعيّد، المنفرد بالسلطة، مع المنظومة النيولبرالية، وأقصى مسعاه لا يتعدّى المحاولة المحتشمة لتعديل بعض آثارها الأكثر مرئية (اختلال مسالك التوزيع، الاحتكار، الترفيع الاعتباطي في الأسعار…). ما الذي يُجيز إذًا مثل هذه المقاربة بين التجربتين ؟

بقلم حسين الباردي

حكمت جبهة “الوحدة الشعبية”، الاشتراكية، بزعامة الرئيس سلفادور أليندي دولة الشيلي من 4 سبتمبر 1970 إلى 11 سبتمبر 1973 الموافق لتاريخ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال أوغستو بينوشيه وأودى بحياة الرئيس المنتخب وتقتيل عشرات آلاف الأنصار من قبل سلطة الانقلاب الديكتاتورية (1973-1990)i المدعومة أمريكيّا، والتي مثّلت فعلاً مختبر تطبيق النيولبرالية، من حيث هي العقيدة شبه الدينية المؤمنة بالنجاعة الاجتماعية والاقتصادية القصوى للسوق الرأسمالية المتحرّرة من كل الضوابط والقيود. وقد استعان بينوشيه في إرسائه النيولبرالية الفاشيّة بنخبة التكنوقراط الشيلية الملقبة بـ”فتيان شيكاغو” المتتلمذين على يدي منظّري النيولبرالية المتمركزين بولاية شيكاغو والمنافسين للمدرسة “الأوردوليبرالية” الألمانية.

قد يبدو العنوان للوهلة الأولى مستفزّا، فالزعيم الشيلي المغدور كان اشتراكيّا-ماركسيّا نفّذ في إطار حكومة الوحدة الشعبية سياسة اجتماعية-اقتصاديّة-ثقافيّة راديكالية على طرفي نقيض مع نظام الملكية الفردية والمراكمة اللامحدودة للثروة الذي تنبني عليه هيمنة الطبقة الرأسمالية، في حين تنسجم الخيارات الضبابية لقيس سعيّد، المنفرد بالسلطة، مع المنظومة النيولبرالية، وأقصى مسعاه لا يتعدّى المحاولة المحتشمة لتعديل بعض آثارها الأكثر مرئية (اختلال مسالك التوزيع، الاحتكار، الترفيع الاعتباطي في الأسعار…). ما الذي يُجيز إذًا مثل هذه المقاربة بين التجربتين ؟

الاستراتيجيات المعتمدة من طرف قوى الثورة المضادّة من أجل اسقاط السلطة القائمة

قبل البدء في الإجابة ينبغي التأكيد سلفا على أن فرضيتنا لا علاقة لها بـ”التنبؤ” بما قد يحدث في تونس مستقبلا؛ فالتاريخ لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة، وما يجري في تونس منذ 25 جويلية 2021 أبعد ما يكون عن ذلك. أمّا الذي نودّ طرحه فيتعلق حصريّا بأوجه الشبه – وفي بعض الأحيان التطابق – بين التجربتين فيما يخصّ الاستراتيجيات المعتمدة من طرف قوى الثورة المضادّة من أجل اسقاط السلطة القائمة.

وفعلا سواء تعلّق الأمر بالشيلي أم بتونس فإن الشعارات (بما هي الاختزال المكثف للخطاب السياسي) المرفوعة من طرف المعارضة الرسمية تتمثل في الاتهام بالخروج عن الشرعيّة وعدم احترام المؤسسات واستقلاليتها وخرق القانون الأعلى المتمثل في الدستور. من ثمّ كان الشعار الناظم للمعارضة في شيلي: ضرورة الاختيار “بين الماركسية والديمقراطية”، وفي تونس بين “ديكتاتورية الانقلاب والشرعية الديمقراطية”. فالغشاء الشعارأتي ضروري لإخفاء المصالح الطبقية والحزبية المتناقضة وحمل الجمهور على تصديق النوايا المخادعة للطرف الذي يلوّح بها.

كذلك روّجت وتروّج الدعاية المعارضيّة، المسندة من طرف شركات حقوق الانسان في الداخل والخارج، بالبلدين، تنديدها المستمرّ بـ”الخروقات الجسيمة” للحقوق والحرّيات واتهام الرئيسين بـ”الديماغوجيا الشعبوية”. هذا فضلا عن المناداة بالعصيان المدني والعسكري وتوعّد مناصري خصومهم بالحساب العسير متى تمّت الإطاحة بالحكم، والتآمر على الأمن الوطني مع القوى الأجنبية، خاصّة الأمريكية، وفي الحالة التونسية التمسّح على أعتاب السفارات الأورو-أمريكية تظلّما وطلبا للتعليمات واستجداءً لممارسة الهرسلة الدبلوماسية المستمرّة ضدّ رأس السلطة. كما أن المعارضة عملت في التجربتين على توحيد صفوفها من خلال “جبهة الوطن والحريّة” التي أَعدّت المناخ الملائم لتنفيذ الانقلاب الدكتاتوري في شيلي، و”جبهة الخلاص الوطني” التي تطمح إلى لعب نفس الدور في تونس.

بالإضافة إلى ذلك فإن المعارضتين لجأتا إلى تحشيد وتجييش الشارع والحث على الإضراب – الذي نجح في شيلي وفشل لحدّ الآن في تونس – من أجل شلّ السير العادي للمرافق الحساسة، وخلق حالة ندرة في التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية، ما انجرّ عنه ظهور المجاعة في شيلي، وحشد نقابات أرباب العمل مثل “كنفيدرالية تجارة التجزئة” و”كنفيدرالية الصناعات الخفيفة والتقليدية” في شيلي، والمنتجين الفلاحيين وتجّار الخضر والعلف والغلال والدواجن في تونس، دون القنوط من احتمال انخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في المخطط التخريبي.

الطغمة الاجراميّة في تونس و “سياسة الأرض المحروقة”

ولكن ما لم تقم به المعارضة الشيلية ولجأت إليه الطغمة الاجراميّة في تونس هو “سياسة الأرض المحروقة” – بالمعنى الحصري لا المجازي – عبر اضرام النار في الأسواق والغابات والمستودعات، والتي بلغ عددها يوم عيد الفطر فحسب 110 بؤرة ناريّة شملت كل جهات البلاد التونسية، وبالأخصّ مدينة قابس التي اكتوت بـ 12 حريقا أحدها دمّر بالكامل سوق “جارة” وهي المَعْلم الحضاري والتجاري الأهمّ بالمدينة وواجهتها السياحية. وكأن مُشعِلي الحرائق أرادوا الانتقام من أبناء هذه الجهة، المنسية من طرف السلطات التونسية المتعاقبة قبل كما بعد الثورة، والذين مِثلهم مثل الـ90% من التونسيات والتونسيين يعتبرون راشد الخريجي الغنوشي، أصيل الجهة وزعيم حزب حركة الاخوان التونسية، الشخصية السياسية الأكثر كرها لديهم.

إن الإستراتيجية المعتمدة في كلا البلدين من طرف قوى الثورة المحافظية تهدف في مرحلة أولى إلى التشكيك في شرعيّة الحكم وزعزعة الاستقرار عبر تضخيم التظاهر في الشوارع والساحات والحث على الاضراب وتكثيف البروباغندا الإعلامية والسياسية والدبلوماسية الأجنبية وإذكاء الإحساس بانسداد الأفق، وفي مرحلة ثانية العمل على تعميق وتعفين الأزمة – التي هم أنفسهم مسؤولون عنها – بغاية إلقاء عبئها على السلطة الحاكمة ومن ثمّ تجريدها من المصداقية وإظهارها لدى “الرأي العام” الداخلي والخارجي على أنها ضعيفة، عاجزة وغير جديرة لا بثقة ودعم “الشعب” ولا بتفهّم الدوائر المالية العالمية وشركات “التصنيف الائتماني” والمراكز الامبريالية المؤثرة تاريخيا في سياسات وأوضاع البلدين. هذه الإستراتيجية المعارضيّة مرّت في شيلي بأربع مراحل رئيسية: (1) نسف مشروعية الاستناد إلى الأغلبية، (2) تحقيق التكافؤ في التمثيلية، (3) فرض الازدواجيّة الشرعيّة/السيادية، (4) الحسم بالانقلاب العسكري وإراقة الدماء.

الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية و الليبرالية في شيلي

أي أن الثورة المحافظية، بخلاف “النهج الشيلي للاشتراكية” (أليندي) المستند على الديمقراطية الليبرالية، مارست، منذ لحظتها الأولى، عنفا فاشستيّا مروّعا وقتّلت عشرات الآلاف من خصومها ونكلت شديد التنكيل بمن نجا منهم، غايتها من وراء ذلك بثّ أقصى درجات الرعب في “صفوف العدو” واستئصال شيئا اسمه الاشتراكية و”ديمقراطية الفقراء اللاعقلانيين”.

لماذا كل هذا الحقد والدموية والساديّة الطبقية ؟ لأن الاشتراكيين تجرّؤوا على انتهاج سياسة معادية للاستغلال والاضطهاد الطبقي المبرَّر “تاريخيّا وطبيعيّا” من طرف الطغمة الرأسمالية الحريصة على التشبث، مهما كان الثمن، بامتيازاتها المجحفة. فحكومة “الوحدة الشعبية” خلال سنتها الأولى لم تكتف بالترفيع في الأجور الدنيا بنسبة 65%، وتجميد أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتقليص البطالة بنسبة النصف، والنزول بالتضخم من 35 إلى 22%، وتحقيق نسبة نمو قريبة من 10%، وتخفيض السنّ الموجبة للتقاعد (60 سنة)، وإقرار مجانية التعليم والأدوات المدرسية والحق لكل طفل شيلي فقير في لِتْرين من الحليب يوميا لمقاومة سوء التغذية – بالوسائل الضعيفة المتاحة –، وبناء مئات الآلاف من المساكن للفقراء القاطنين بالأحياء القصديرية، وإنما أيضا وأساسا ضربت البورجوازية في الصميم لا سيما عبر تأميم البنوك والمناجم (خاصّة النحاس) والإصلاح الزراعي وإقرار حق العمّال في التسيير المشترك للمؤسسات… وبعبارة أخرى فإن حكومة “الوحدة الشعبية” نفّذت سياسة ثوريّة استهدفت تقويض البنى التحتية للنظام الاستغلالي والاستعاضة عنه بنظام تضامني تكافلي يقوم على العدالة الاجتماعية وينتشل الطبقات المسحوقة من الفقر والجهل والبطالة والمرض، تلكم المظالم “التقليديّة” التي ازدادت وطأتها منذ مطلع القرن العشرين الذي افتُتِح بمجزرة “سانتا ماريا دي إكويك” (21 ديسمبر 1907)ii.

هل هذه هي النهاية التي تنتظر قيس سعيّد وأنصاره ؟ لا نعتقد ذلك. ليس بسبب قوّة ما متأصلة عند هؤلاء، ولا بسبب ضعف المعارضة وانتهازيتها وعمالتها وتشتتها وافتقارها لأدنى مشروع مجتمعي سياسي واقتصادي بديل يقطع مع الاجترار البائس لـ”العودة إلى شرعيّة ما قبل 25 جويلية”، ولا حتى بسبب اختلاف عقيدة الجيش التونسي عن مثيله الشيلي الذي تعوّد التدخل في السياسة و”تنصيب الدمى” في قصر “لامونيدا”، وإنما فقط بسبب عدم انخراط رأس المال الكبير بشكل مباشر وصريح في حلبة الصراع نظرا لأن قيس سعيّد لم يعرب حتّى عن مجرّد نيّته المساس – ولو رمزيّا – بمصالح الطبقة البورجوازية وامتيازاتها. فالمنعرج الحاسم في التجربة الشيلية لم يحصل إلاّ عندما قرّرت حكومة الوحدة الشعبية، بعد فشل المفاوضات مع حزب “الديمقراطية المسيحية”، تفعيل قانون منسيّ يعود إلى سنة 1932 وُضع لمجابهة عواقب انهيار سوق الأوراق المالية لسنة 1929، يسمح بانتزاع ملكية المعامل والأراضي الفلاحية (لاتيفانديا) واستطاعت بذلك إدماج ما تمّ انتزاعه قانونيّا في “مجال الملكية الجماعية”. حينها فقط دخلت الطبقة الرأسمالية الشيلية بكل ثقلها في حلبة الصراع وبدأت تعبئة وتأليب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة (المرتهنين بها) ضدّ الحكومة، فهي أدركت أن القضية بالنسبة لها تتعلق بالحياة أو الموت. كما أنها أوعزت لـ”الحزب القومي”، اليميني المتطرف، بتقديم التنازلات الضرورية قصد استدراج حزب “الديمقراطية المسيحية”، الوازن في أوساط الطبقة الوسطى، للالتحاق بجبهة “الوطن والحريّة”، الجهاز الأيديولوجي الرئيسي في استراتيجية الإطاحة بالحكم. حينها فقط اقتنع العسكر بصلابة التحالف الطبقي البديل وانخرط في مشروعه الاجتماعي الذي يصلّى للملكية الخاصّة اللامحدودة ويسبّح باسم الهوية والتقاليد القومية والسلطوية.

لزوم الطبقة الرأسمالية التونسية “الحياد”، رسميّا، تجاه ما لا يمسّ مصالحها

أمّا في تونس فإن موضوع الصراع المرئي، والمصرّح به راهنا، لا علاقة له بتلك التمايزات البرنامجية الجوهرية المتعلقة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبرى وبالتناقض بين مصالح الطبقات والفئات المعنيّة. الاصطفاف والتخندق عندنا يجري على مستوى “السياسة” المعلّقة في فضاء المؤسسات الدستورية النخبوية، الراهنة كما المزمع إنشاؤها.

المعارضة متشبثة بدستور ملغّم لا يَصلُح ولا يُصلَح، والرئيس يتذرع به من أجل قبره؛ المعارضة تتباكى على “الهيئات العليا” الفاسدة والرئيس يعيد تشكيلها بحسب مشيئته في انتظار حسم أمرها نهائيا؛ الأحزاب النخبوية الانتهازية تتباكى على “الأجسام الوسيطة” وعلى مصيرها، والرئيس يختار تهميشها، هي والإعلام، واعتماد الاتصال المباشر؛ البرلمان المهزلة مُحلّ / لا، البرلمان في “انعقاد دائم”؛ القضاء المستقيل “سلطة مستقلة” / لا، القضاء وظيفة…

إذا كانت هذه هي فقط محاور الاستقطاب بين الفريقين، فلماذا الاستغراب من لزوم الطبقة الرأسمالية التونسية “الحياد”، رسميّا، تجاه ما لا يمسّ مصالحها ولا يهدّد امتيازاتها، دون أن يمنع ذلك شريحتها “الإعلامية” من إطلاق شكيمة المرتزقة من بين ‘كلاب الحراسة الجدد” (سارج حليمي) يمارسون قصفهم الإعلامي الممنهج ضدّ قيس سعيّد.

إن افتقار المعارضة للقاعدة الشعبية، أو حتى فقط الدعم الاجتماعي، دفعها إلى مغازلة اتحاد الشغل ومحاولة جرّه إلى المواجهة المباشرة مع سلطة 25 جويلية، ولكن المجازفة مليئة بالمخاطر على المركزية النقابية وقيادتها البيروقراطية لأن قاعدتها ليست معادية لقيس سعيّد، بل بالعكس أغلبها مناصر له، ولن يكون بالتالي من السهل تعبئتها ضدّ السلطة حتى وإن اتجهت نيّة بعض الرموز الإعلامية للاتحاد التعلّل بـ”الملف الاجتماعي” لفرض مثل هذا الاصطفاف.

وهذا الموقف للاتحاد يذكّرنا في الحقيقة بالتذبذب اللامبدئي الذي عاشته “الديمقراطية المسيحية” في التجربة الشيلية قبل أن تقرّر في الأخير الانضمام إلى جبهة “الوطن والحرية” باسم “المصلحة الوطنية العليا” والدفاع على المؤسسات “الجمهورية” و”حريّة الأعمال”… وفي ظل افتقار “جبهة الخلاص” الاخوانية للدعم الجماهيري، واعتبارا لهامشية الأحزاب المعارضة التي مكثت خارجها، فإنه لم يبق للمعارضين عموما سوى استجداء ضغوطات الدبلوماسيات الامبريالية، والتهديد بـ”برلمان المهجر” و”حكومة الإنقاذ” والتنادي من حين لآخر بالتظاهر الميكروسكوبي أمام المسرح البلدي، علّ الإدارة الأمريكية وأختها الأخرى المفوضية الأوروبية – بعد إحياء البرلمان وهو رميم وتشكيل حكومة المحاصصة من أجل الإنقاذ – تتدخلان، لكن بأكثر “صرامة” هذه المرّة، لإجبار قيس سعيّد على التفاوض مع “السلطة الموازية” و”الشرعية المنافسة”، ليس دون التلويح بإمكان تدخل الجيش لحسم الخلاف. فلا فرق بين هذا وذاك سوى “حب الوطن” و”خدمة الصالح العام” واحترام “حقوق الانسان” من وجهة نظر القوى الخارجيّة التي لن تغفر لقيس سعيّد حشره التطبيع، شفويّا، في خانة الجرائم العظمى.

هوامش :

i – قال الجنرال غوستافو لي، القائد العام للقوات الجوية الشيلية، السفّاح الذي قصف يوم 11 سبتمبر 1973 قصر لامونيدا [القصر الرئاسي الذي تحصّن بداخله أليندي] قبل أن يصبح عضوًا في المجلس العسكري الذي يرأسه الديكتاتور بينوشيه: “من الأفضل قتل ثلاثين ألف في ثلاثة أيام من أن نقتل مليونا في ثلاثة أعوام كما حصل في إسبانيا!”. ويُنسب إلى لوسيا هيريارت دي بينوشيه، زوجة الديكتاتور، أنها قالت في إحدى الأمسيات وهي كئيبة: “لو كنت مكان زوجي، لكنت أكثر صرامة” (موريس لوموان، الأبناء المتخفون للجنرال بينوشيه، بالفرنسية، دار نشر دونكيشوت، باريس، 2015، ص. 134).

ii– الشهرية “لوموند ديبلوماتيك”، ديسمبر 2007.

شارك رأيك