صدر عن دار “أركاديا” للنشر بتونس كتاب “دفاعًا عن الشعبوية: قيس سعيّد والإسلام السياسي ومستقبل اليسار” للكاتب التونسي المقيم بباريس الدكتور حسين الباردي، وهو أوّل كتاب له بالعربية حسبما صرّح به المؤلف في حوار مطوّل مع موقع “صوت الضفتين” بتاريخ 10 أفريل/نيسان 2023. وقد اختار الباردي التعبير بلغة الضاد مفضلا إياها على لغة فولتير التي درج على استعمالها منذ أكثر من ثلاثين سنة وذلك حرصًا وغيرة منه على المساهمة في اثراء لغته الأصلية وليس لغة أخرى غيرها، ولسان حاله يردّد مع الفيلسوف الروماني المغترب أميل سيوران “نحن لا نسكن الأوطان بل اللغة”.

بقلم كاميليا بن حسن الفرجاني

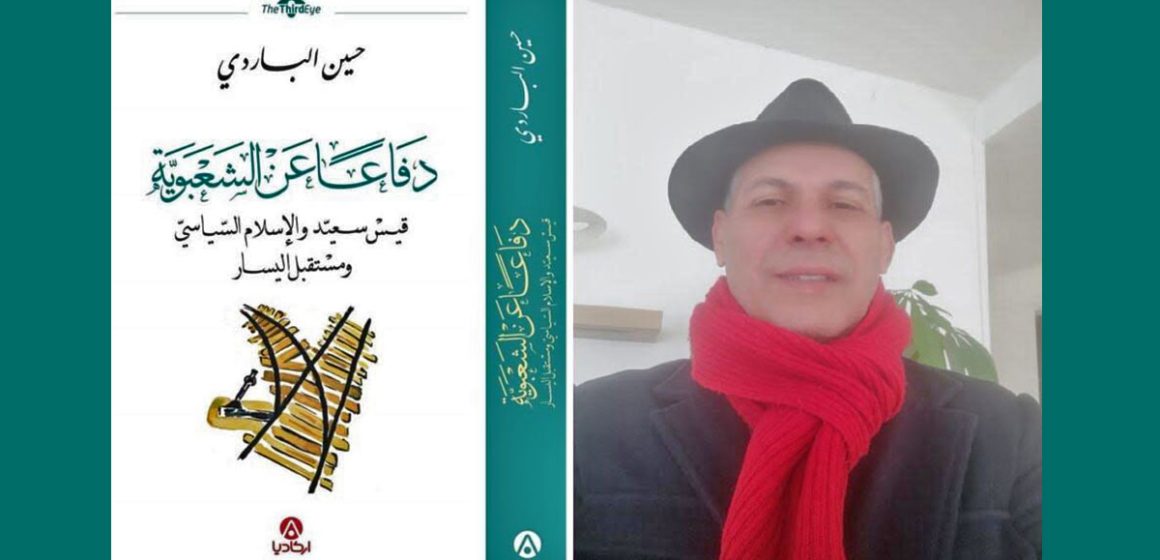

“دفاعًا عن الشَّعبويّة” يقع في 531 صفحة من الحجم الكبير في طبعة أنيقة جدّا اعتمدت خطّ “النستعليق” (الفارسي) الذي يتصدّر طليعة الخطوط العربية-الإسلامية من حيث الجمال. أمّا عن لوحة الغلاف (للفنانة هالة الوريمي، زوجة الكاتب) فهي عمل تشكيلي بالألوان المائية لعمليّة تحويل وجهة سكّة حديدية… إلى اليسار! وكأننا بالكاتب ينبّهنا منذ اللحظة الأولى وحتى قبل أن نفتح الكتاب إلى أن المتن المعروض علينا يختلف جذريّا عن السائد ممّا كُتِب حول الشَّعبوية.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول متوازنة، بالإضافة إلى المقدّمة والخاتمة: 1) الانعتاق من مصفوفة التفكير الأحادي كشرط مسبق للمغايرة – 2) شعبوية أم شعبويات ؟

3) بناء الشعب – 4) نقد الشَّعبويات التونسية الراهنة – 5) مدخل إيكولوجي للمساهمة في بناء شعبوية يساريّة ثوريّة.

مقدّمة الكتاب مهمّة لأنها لم تكتف بإعلان خطة البحث ومنهجه كما أنها لم تتوقف على التعريف بأهمية الموضوع وراهنيته بل تجاوزت هذا وذاك بالدخول مباشرة في صلبه

من خلال المقارنة بين ظروف نشأة الديمقراطية الحديثة والموقف شبه الهيستيري من الشَّعبوية الذي يسيطر في الفضاء العام السياسي والمعرفي والإعلامي، أو ما يسمّيه الكاتب “النخب النظامية المتعالية”.

“فزّاعة يستخدمها الأوغاد لخداع الجهلة”

لقد كشف الباردي كيف أن البدايات التاريخية للديمقراطية الحديثة في أوروبا وأمريكا تمّت تحت شعار الوصم العنيف. من ذلك ما قاله جاك بريسّو (أحد زعماء اليمين المتحالف مع الملكية في الثورة الفرنسية) من أن الديمقراطية هي “فزّاعة يستخدمها الأوغاد لخداع الجهلة”، أو ما قاله فرانسوا غيزو رئيس المجلس الوزاري في الأشهر الأخيرة من “مَلَكِيَّةِ جويلية/يوليو” التي أطاحت بها ثورة 1848 الذي يرى في الديمقراطية “فكرة مُمِيتة تشعل فتيل الحرب بيننا باستمرار (…) وهي تحديدا الفكرة التي يجب اجتثاثها”.

نفس العداء والكراهية العميقة نجدهما عند دجون أدامس، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، الذي وصف الديمقراطية بـ”نظام الحكم التعسفي والاستبدادي والدموي والشرّير الذي لا يطاق”. والباردي إذ يذكّر بهذا الحقد الدفين على الديمقراطية من طرف “الآباء المؤسسين للبرالية”، كأننا به يقول لنا أن السخط المسلط على الشَّعبوية آيل، كسابقه، إلى الزوال، بدليل أن العديد من الزعماء السياسيين اليساريين واليمينيين على حدّ سواء لا يرهبهم نعتهم بالشَّعبويين ومنهم حتى من يفتخر بإشهار هذه العلامة وهو أحدهم.

من هذا المنطلق صرّح الكاتب منذ الوهلة الأولى اعتماده تقنية خطابية تسمّى في الأسلوبية “أنتيباراستاز”، وهي عبارة تتركب من الكلمتين اليونانيتين “أنتي” التي تعني ضدّ و”باراستاز” وتعني الحجّة، أي أنه عِوض أن يتبرّأ المرء ويتنصّل ممّا ينسب إليه تقذيعا، يتبنّي الموقف محلّ التهجّم ويتولّى الدفاع عنه بافتخار”. لذلك اقترح الدكتور الباردي ترجمتها بالانقلاب الدلالي. وبذلك يكون الكاتب قد هيأ القارئ بإعطائه انطباعا أوليّا عن “نوعيّة” الرحلة والوجهة التي سيأخذه إليها في الفصل الأوّل انكبّ الدكتور الباردي على تفكيك ما يسميه “السردية الرأسمالية المهيمنة على نطاق عالمي والعمل على نسف نواتها الصلبة” المتمثلة في القول بأن الرأسمالية أثبتت بشكل قطعي ونهائي تفوّقها على “الاشتراكية” و”الشيوعية” منذ انهيار المعسكر الشرقي وسقوط سور برلين نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وبالتالي لا بديل عن نظامها الاقتصادي وديمقراطيتها اللبرالية. من ثمّ كان الحديث عن “نهاية التاريخ” (فوكوياما) وموت السرديات الكبرى وحلول “صراع الحضارات” (هونتنغتون) محلّ الصراع الذي كان ينبني على الاثنينية الإيديولوجية خلال الحرب الباردة، وأن الصراع سيدور مستقبلاً بين “الحضارة الأوروبية” و”الحضارات الشرقية”، أي باختصار بين الغرب بامتداده الأمريكي من جهة و”الإسلام” والصين خصوصًا من جهة ثانية.

ولقد تمّ تسويق هذه السردية المركزية-الأوروبية على نطاق كوني عبر رصد الأموال الطائلة والجحافل الجرّارة من المرتزقة و”كلاب حراسة” النظام الجديد القائم على الأحادية القطبية. ممّا أفضى إلى عولمة النظام الرأسمالي وتركيز مسخ من الديمقراطية اللبرالية في بعض المجتمعات الطرفية الذليلة، وكذلك استبطان هذا “السيناريو” محكم الإخراج من طرف أعداد غفيرة ممّن كانوا يدّعون رفع راية الاشتراكية، بدليل أنهم تخلّوا في لمح البصر “صاغرين” على كلمتي اشتراكية وشيوعية في تسميات أحزابهم النخبوية البيروقراطية. وبما أن الأفكار المهيمنة في حقبة ما لا تعدو كونها أفكار الطبقة المسيطرة في نفس تلك الحقبة (ماركس) فإن هذه المروية سرعان ما تحوّلت إلى “باراديغم كوني” يضبط الاطار المعرفي والحدود الفاصلة بين “المعقول” و”اللامعقول”، “الممكن” و”غير الممكن”، “الصحّي” و”المرضي”، “الطبيعي” و”غير الطبيعي”…

نسف “الحزمة الدغمائية”

وقد تولّى الدكتور الباردي نسف هذه “الحزمة الدغمائية” التي تتخذ اليوم شكل النيولبرالية من حيث هي “الاعتقاد شبه اللاهوتي في قدرة السوق المتحرّرة من كل الضوابط والقيود على تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي الدائمين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون ذلك”، مبرهنا على ديمومة الأزمة العضوية للرأسمالية وحقدها الدفين على الديمقراطية البورجوازية ذاتها (كالثعبان الذي يلتهم ذيله)، وذلك من خلال أمثلة عينية معاصرة اعتبرها الكاتب افراز منطقي للجذور التاريخية لليبرالية السياسية والاقتصادية في أمريكا وأوروبا (دجون لوك، سيياس، غروسيوس، توكفيل، أدم سميث…)، وهو ما يسميه “الخطيئة الأصلية”، وفشلها الذريع في الإيفاء بوعودها الكاذبة لجهة أنها لم تنجح إلاَّ في تكريس المزيد من الظلم الاجتماعي وتعميق الفوارق الطبقية والهوة السحيقة بين الأوليغارشية، لا سيما المالية، وجموع الشعب العامل؛ بين من يسميهم الكاتب “البُوفْرِيتَارْيَا” (طبقات الفقراء) والأقلية الميكروسكوبية من الأثرياء وأصحاب الامتيازات، فضلا عن تدمير المكتسبات الاجتماعية ومفاقمة “البطالة الجموعية الدائمة” وتدمير الإنسان الذي أصبح لا يُنظر إليه إلا كـ”رأس مال بشري” و”موارد بشرية” لا تختلف عن المواد الأولية والطاقة الأحفورية التي يتم التصرف فيها بالاستغلال والاتلاف. والنتيجة “تبضيع” للإنسان المستلب إلى أقصى الحدود وتدمير له وللطبيعة والبيئة والمناخ بالدرجة التي أصبحت تهدد كوكب الأرض ومن عليه بالزوال والاندثار.

وخلاصة هذا الفصل الأوّل من “دفاعًا عن الشعبوية” هو أن “التحبير الإسهالي” فيما غدا يعرف “الدراسات الشَّعبوية” لا يعدو كونه، من وجهة نظر الكاتب، نتاجًا يكاد يكون سببيًّا- مباشرا لمصفوفة الفكر الأحادي البورجوازي التي سيّجت حدود “الفكر السويّ” الذي لا يمكن إلا أن يناصب “بطبيعة الحال” العداء للشَّعبوية لأنها تشكّل “الخطر الأكبر الذي يهدّد الديمقراطية اللبرالية”. من هنا، يقول الباردي، كانت ضرورة “الخلع” (والتفكير كمن يمارس الضرب بالمطرقة على الطريقة النيتشوية) والقيام بالنقد المضاعف، “نقد-نقد- الشعبوية”، وكسر الحواجز والعقبات الابستمولوجية والإيديولوجية والسياسية المانعة من تفكّرها (أي الشَّعبوية) بحرية أي من خارج النطاق والمناخ المعرفي الخانق الذي يضبط “خلسةً” ما هو مباح بحسب وجهة نظر النظام المعرفي المهيمن.

تحرير اليسار العربي من “سطوة الاشعار بالذنب”

في الفصل الثاني من الكتاب وتحت عنوان “شعبوية أم شعبويات ؟” سعى الدكتور الباردي إلى “إحياء” التمييز يسار/يمين الذي “توهّم كلاب حراسة البورجوازية المسيطرة ونظامها النيولبرالي المهيمن عالميّا أنهم قد دفنوه إلى الأبد”. وفعلاً فإن ظهور وتنامي الشَّعبوية في شتّى أنحاء العالم قد شكّل الدليل على زيف هذا الادعاء، لأنه “حيثما وجدت شعبويّة يمينية في أي نقطة من نقاط العالم إلاّ وانتصبت قبالتها وفي مواجهتها شعبوية يسارية تقدمية تكشف طبيعتها المحافظة والرجعيّة والعنصريّة وفي بعض الأحيان الفاشية أيضا”.

الاستثناء الوحيد لهذه الثنائيات المعمّمة هو الحالة العربية التي لم تعرف لحدّ الآن سوى الشعبوية اليمينية، والسبب في ذلك، بحسب الباردي، يعود إلى انحسار اليسار العربي

و”استبطانه للخطاب المهيمن والتجريمي” المعادي للشَّعبوية بشكل مطلق وبدون تمييز.

ومن أجل تحرير اليسار العربي من “سطوة الاشعار بالذنب” الذي تكبّله به “النخبة النظامية المتعالية” فإن الكاتب لجأ إلى ما يشبه الحفر الأركيولوجي الفوكلدي (نسبة إلى ميشال

فوكو) بالرجوع رأسا إلى كارل ماركس، وتحديدًا ما يسميه الباردي “ماركس الأخير” في إشارة إلى العشر سنوات الأخيرة من حياة الفيلسوف الألماني الذي “حبّر خلالها ما لا يقل عن 30000 صفحة من الحجم الكبير أطلق عليها الباحثون المختصّون في الدراسات الماركسية “الكرّاسات الاثنولوجية” والتي إلى اليوم لم تنشر بعدُ بالكامل”، وكذلك بالرجوع إلى مراسلات ماركس خلال نفس الفترة. هذا البحث الاستقصائي بامتياز يكشف لنا، لأول مرّة عربيّا، أن ماركس كان صديق التيّار الشعبوي الثوري (النارودنيك) في روسيا القيصرية لا سيما خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر (تشيرنيشفسكي، تكاتشيف، فيرا زاسوليتش، لافروف، كوفالسكايا، الخ)، وأنه أجبر نفسه على تعلّم اللغة الروسية في وقت قياسي بغاية النفاذ مباشرة إلى المصادر التي كان يحتاجها لفهم ومتابعة التطورات الخطيرة التي كانت تعتمل في هذا “البلد الزراعي المتخلف القائم على نمط الانتاج شبه الآسيوي، وحارس الرجعيّة الأوروبية الغربية “. هذا الفصل المجهول لحدّ الآن من تاريخية الفكر الماركسي سيقلب رأسا على عقب الفهم “الماركسي” المتوارث بخصوص الشَّعبوية.

لذلك نحن لا نرى بدّا من موافقة الناشر (الأديب والمترجم والشاعر وليد أحمد الفرشيشي) فيما ذهب إليه من أن كتاب “دفاعا عن الشعبوية” هو بالفعل “متن زلزالي”. فماركس لم يكتف فقط بعدم إدانة الشَّعبوية بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير لمّا قال إنّ المشاعة الريفية الروسية باستطاعتها، متى استوفت الشروط الضرورية لذلك، أن تجنّب روسيا ويلات النظام الرأسمالي وتحقق الانتقال مباشرة إلى الاشتراكية، بالضبط مثلما كانت تنادي بذلك الشعبوية الروسية الثورية منذ كتابات تشيرنيشفسكي. وهذا الموقف الذي ضمّنه ماركس الجواب (بمسودّاته الأربع الطويلة) الذي أرسله إلى فيرا زاسّوليتش كان قد أتاح له فرصة توضيح (ولربّما تصحيح) “الأحادية الخطية” المتعلقة بتعاقب أنماط الإنتاج التاريخية، من مشاعة بدائية إلى عبودية فإقطاعية ثم رأسمالية وصولا في النهاية إلى الاشتراكية والشيوعية. ماركس قال دونما لبس أو غموض أن هذا التمرحل لا ينطبق إلاّ على

المجتمعات الأوروبية الغربية فاتحا بذلك على مصرعيه باب الثورات الاشتراكية في المجتمعات الطرفية الغير خاضعة بالكامل للرأسمالية. لذلك نحن نتفهّم النقد اللاذع وحتّى العنيف الذي وجهه الدكتور الباردي للينين المتهم بتزوير الحقائق التاريخية والتحامل المغرض على الشعبوية الثورية من خلال اختياره (أي لينين)، في كتابه “تطوّر الرأسمالية

في روسيا”، وجوها “شعبوية قانونية لا علاقة لها اطلاقا بالشعبوية الحقّة، الثورية”، واعتبارها، عن قصد وسوء نيّة، الممثل الوحيد للشعبوية رغبة منه في نزع المصداقية عن

الشعبويين الثوريين الذين ساندهم ماركس بوضوح واستفاد كثيرا من طروحاتهم إلى درجة أنه قيل أن الماركسية لا تنبني فقط على الفلسفة الألمانية والاقتصاد السياسي الإنجليزي

والاشتراكية الفرنسية وإنما أيضا على الشعبوية الثورية الروسية كمرجع رئيسي رابع.

وفي الجزء الأخير من هذا الفصل الثاني قدّم الكاتب قراءة مجدِّدة للتجربة الفلاحية “التأسيسية بكل المقاييس” في بلدة جمنة الواقعة بالجنوب الغربي التونسي معتبرا إياها أوّل

تجربة مجالسيّة ناجحة في البلاد ولربّما في العالم العربي ترتقي إلى مصاف التجارب الثورية التي عرفتها ولا تزال أمريكا اللاتينية. وفي هذا السياق أكّد الباردي على أصالة هذه

التجربة التي قدّمت الدليل على إمكان تأسيس ما يسمّيه “الديمقراطية التحتية” كنقيض وبديل عن “الديمقراطيّة الفوقية” اللبرالية التي تعيش خاصّة في السنوات الأخيرة حالة احتضار في كل الأنظمة السياسية التي تعتمدها أو تدّعي الأخذ بها.

إعادة تأسيس “حكم الشعب من وإلى الشعب”

وفي الفصل الثالث، الذي يحمل عنوان “بناء الشعب” اهتمّ الكاتب بدراسة مفهوم الشعب وعلاقته بالسياسة والسلطة والديمقراطيّة، وذكّر بالتلازم التاريخي بين “الديموس” (الشعب) و”الكراتوس” (السلطة) بالرجوع إلى لحظة التأسيس التاريخي الأولى للديمقراطية في أثينا القرن الخامس قبل الميلاد، وكيف أن السياسة بالمعنى الفلسفي الدقيق للكلمة لا وجود حقيقي لها إلاّ كنتيجة للنزاع والصراع بين من يستأثرون بالسلطة والرساميل جميعها، الماديّة والرمزية، وأولئك الذين يسميهم الفيلسوف الفرنسي جاك رانسيار “من ليس لهم نصيب” في الثروة وسلطة القرار والتسيير. ولكي يثبت تهافت الديمقراطية النيابية اللبرالية عاد الكاتب إلى الفيلسوف الفرنسي ألكسيس دي توكفيل الذي تحدّث منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر، في كتابه الشهير “في الديمقراطية بأمريكا”، عن الاستبداد الديمقراطي الذي يلازم الديمقراطية التمثيلية كظلها، وهو، بحسب الباردي، ما انتهت إليه فعلاً الديمقراطية اللبرالية في السنوات الأخيرة.

ثمّ تساءل الكاتب عن السبل الكفيلة بإعادة تأسيس “حكم الشعب من وإلى الشعب” بالاعتماد على “الاسهام الحاسم” للفيلسوف الأرجنتيني أرنستو لاكلو من خلال كتابه الأهمّ العقل الشعبوي. فبناء الشعب ممكن من وجهة نظر شعبوية، ولكنه عسير ويتطلب تجميع الشروط التكوينيّة لـ”النحن”/الصديق في مواجهة “الهم”/العدوّ، وإتقان التحكّم في ميكانيزمات اشتغال الفعل السياسي الجمعي لا سيما “سلسلة المتكافئات”.

ثمّ انكب الباردي على تفصيل القول فيما سمّاه هندسة بناء الشعب (أرنستو لاكلو) والتمييز صديق/عدو (كارل شميت) والهيمنة (أنتونيو غرامشي) والبروباغندا (والتر ليبمان و إدوارد بارنيز) ونمط انتاج الخبر وصناعة الرأي العام (ناعوم تشومسكي و إدوارد هيرمان)، لأن كل هذه الموضوعات تتداخل فيما بينها كي تفضي في النهاية إلى الحصول على مصادقة الشعب وقبوله “الطوعي” لسلطة النخبة النظامية المتعالية ومن ثمّ ضمان شروط إعادة انتاج العلاقات الاقتصادية والاجتماعية التراتبية الاستغلالية، وهو ما يسمّيه “إيتيان دو لابويسي” العبودية المختارة.

وإنه بعد العرض والتفكيك والمناقشة ارتأى الباردي ضرورة تخصيص عملية المرور من الوعي بفبركة القبول إلى الرفض النشيط له من خلال نقد الواقع الاعلامي التونسي لا سيما المرئي “الغارق حتى الأذنين في ممارسة الشعبوية المشهدية البذيئة والمبتذلة”، في ذات الوقت الذي يمارس فيه بدون انقطاع حقده على الشعبوية السياسية، وهو ما وصّفه الكاتب بـ”السكيزوفرينيا المشهديّة”.

وفي آخر هذا الفصل، ضمن الحوصلة الجزئية، اقترح الدكتور الباردي تعريفًا عامّا للشعبوية ينطبق على اليمينية منها كما اليساريّة، سماه “الحاوية الشعبوية” اعتبارًا لإمكان شحنها، بدون تمييز، بمضامين سياسية وإيديولوجيّة مختلفة حدّ التناقض. والشعبوية بالنسبة للدكتور الباردي هي منطق سياسي يسعى إلى بناء الشعب أفقيّا وعموديّا، انطلاقا من الأسفل وعلى قاعدة التمييز صديق/عدو، نحن /هم، عبر الاتصال المباشر أو الافتراضي بالجماهير اعتمادًا على أسلوب خطابي مبسّط لا يهمل الوجدانيات ويطرح نفسه بديلا عن هيمنة الأحزاب السياسية التقليدية والنخب النظامية المتعالية التي إمّا تتجاهل المطالب الاجتماعية الشعبية أو تعجز عن تلبيتها، بما يؤول إلى مفاقمة الأزمة العضوية للدولة والمجتمع ويرشِّح قوى الهيمنة النقيضة على إزاحتها من السلطة.

نقد الشعبويات التونسية الراهنة

أمّا الفصل الرابع فقد خصّصه الكاتب “لنقد الشعبويات التونسية الراهنة” التي حصرها في ثلاث تيارات رئيسية: 1) الشعبوية اليمينية الدينية العدوانية (سيف الدين مخلوف) ؛ 2) الشعبوية اليمينية-“الدستورية” (عبير موسي) ؛ 3) “الشعبوية الازدواجية الثوريّة/المحافظيّة للرئيس قيس سعيّد. وبذلك يكون قد انتقل الكاتب من نقد-نقد-الشعبوية إلى نقد الشعبوية، وذلك بعد ازاحة العقبات المعرفيّة والايديولوجيّة المانعة من تفكّر الشعبوية بتجرّدٍ وموضوعيّة والتحرّر من الباراديغم (توماس صمويل كون) النظامي الذي يفرض نطاق و”معقولية” الأسئلة والأجوبة المفصلية.

ولقد أفضى تفكيك خطاب هذه الشعبويات إلى تحديد القاسم المشترك فيما بينها ألا وهو المحافظية المجتمعيّة (تكريس اللامساواة بين المرأة والرجل (الميراث) وعقوبة الإعدام وتجريم الحريات الشخصيّة ومنها المثلية الجنسية، الخ.)، مع تفرّد شعبوية قيس سعيّد بخطاب مزدوج يتأرجح بين المناداة بضرورة تثوير الثورة، من ناحية، وتكريس اللاعدالة المجتمعيّة والموروث اللاعقلاني في التراث الإسلامي، من ناحية ثانية. وبعبارة أخرى فإن نقد هذه النماذج الشعبوية المحلية (من وجهة نظر شعبوية يساريّة) يعادل نقد سكونيّة المجتمع العربي الإسلامي برمّته. هذا وإن رصد التعبيرات الشعبوية التونسية “كشف بما لا يدع مجالا للشك أفول اليسار خاصّة الماركسي”، ممّا يشكّل مفارقة لافتة مقارنة بغالبية التجارب العالمية التي تشهد تلازم/تزامن الضدّين الشعبويين: “ما من شعبوية يمينية رجعيّة إلا ووُجدت في مواجهتها شعبوية يسارية تقدمية”.

في هذا الفصل المخصّص لـ”تفكيك” الشعبويات التي تشكلت في تونس منذ انتخابات 2019، نجد نقدًا صارما لمواقف الشعبويات الثلاث المدروسة من بعض القضايا المجتمعية

كـ”المثلية الجنسية” وكذلك ما يمكن تسميته “تصفية حساب الشعبوية الماويّة” (نسبة إلى ماو تزي تونغ) التي يبدو أن قيس سعيّد اقتبس منها أحد محاور حملته الانتخابية متمثلا في

“الثورة الثقافية”. وهذا في الحقيقة منسجم مع الطرح الذي يتبناه الكاتب بخصوص إعادة تأسيس اليسار الماركسي بعيدًا عمّن يعتبرهم “أساؤوا كثيرا لماركسيّة ماركس أكثر مما

أفادوها” ويقصد تحديدا لينين تروتسكي وستالين وماو تسي تونغ والأمميتين الثانية والثالثة. فبعد أن تولّى الكاتب فكّ الارتباط التقليدي بين ماركس ولينين الذي كرسته دهرًا عبارة

“الماركسية اللينينية” بمناسبة التعريف بموقف ماركس المناصر والداعم للشَّعبوية الثورية الروسية في تناقض صارخ مع موقف لينين الذي بخّسها واحتقرها و وفيما بعد (خلال

الثورة الروسية) قام بتصفية ورثتها الممثلين في حزب “الاشتراكيين-الثوريين” الذين تحاف معهم الحزب البلشفي ثم صفّاهم كغيرهم من الأحزاب والحركات السياسية والنقابية غير المنسجمة مع “الخطّ الصحيح”، ها هو الباردي في هذا الفصل يفكّك تمثالا آخر من تماثيل “الماركسية” التي تبرأ منها ماركس، مجسّد هذه المرّة في “الربّان الأكبر”، ماو تزي تونغ.

في بناء شعبوية يسارية ثوريّة

الفصل الخامس والأخير يحمل عنوان “مدخل إيكولوجي للمساهمة في بناء شعبوية يسارية ثوريّة” أراد من خلاله الكاتب التأكيد على أن الشعبوية التي ينادي بتأسيسها لا تهدف فقط إلى التصدّي للشعبوية اليمينية و”النخبة النظامية المتعالية” وإنما هي تهدف أيضا وأساسًا إلى بناء “الاشتراكية-الايكولوجية” (علما وأن الاشتراكية حسب رأيه هي ديمقراطية تحتيّة تعريفا والايكولوجيا راديكالية تعريفا هي أيضا) والخروج من المنوال الحضاري الرأسمالي القائم على الاستخراجوية (الافراط في استنفاذ مصادر الطاقة الأحفورية غير المتجددة) والانتاجوية (تكثيف إنتاج البضائع ذات الصلاحية المحدودة زمنيّا بغاية تكثيف الاستهلاك تحقيقا للربح ولا شيء غير الربح) والاستهلاكوية (اصطناع الحاجة والطلب لتسويق البضائع ذات مدّة الصلاحية الوجيزة)، وإنقاذ كوكب الأرض ومن عليه من الفناء والدمار الذي يتهدّدنا بفعل تعاظم الكارثة البيئية الكونية المتسبّب فيها مباشرة وبشكل يداد يكون حصريّا طغيان التصنيع الرأسمالي الملوِّث وحضارته الفردانيّة الهدّامة.

كما إن هذا الفصل يقيم الحجّة على ارتباط اللاعدالة الاجتماعية باللاعدالة البيئية ؛ فـ”جغرافيا” الفقر والاستغلال والتهميش تتقاطع مع جغرافيا الكوارث والأزمات البيئية. كان إذًا من الضروري تسليط الضوء على هذا المعطى الرئيس، والدعوة إلى التسلح نظريّا وتنظيميّا من أجل مقاومته، فالتحديات البيئية ليست بمعزل عن الصراع الطبقي بل هي جزء صميمي منه وجب التصدّي لها في اطار العمل على تجاوز التناقض الرئيسي بين رأس المال والعمل. وإنه بالاستناد إلى هذه الرؤية الشاملة قد نادى الكاتب بضرورة استنهاض اليسار الماركسي وانتشاله من سباته الذي طال “وبثّ الحركة من جديد في جسمه المتنمّل”. فبعد “الصدمتين الكهربائيتين” السابقتين اللتين ألحقهما به الكاتب من خلال تبنّيه للشعبوية (اليسارية)، والتعريف بموقف “ماركس الأخير” الداعم لها بوضوح لا لبس فيه، على العكس من “موقفهم المعاصر المصدّق بخشوع كهنوتي للتلبيس والتلفيق اللّينيني”، تولّى الباردي توجيه “شحنة كهربائية ثالثة” تمثلت في الكشف عن ثوريّة وراديكالية الرؤية الماركسية الأصيلة (لا سيما في رأس المال) بخصوص المسألة الايكولوجيّة في القرن التاسع عشر، وبالمقابل غياب الوعي العميق لدى المنتسبين له من بين معاصرينا العرب وسوء تقديرهم لمصيريّة وإلحاحية نفس هذه القضيّة في القرن الواحد والعشرين.

و “لمّا كان المدخل الأفضل للكونيّة هو الخصوصية” فقد قام الكاتب بعملية مسح للخارطة البيئية التونسية اتضح من خلاله شمولية وعمومية الأزمة البيئية ودرجة خطورتها القصوى “في الوقت الذي لم يتزحزح فيه الوعي الزائف والممارسة السياسية المتخلفة ولو قيد أنملة باتجاه الارتقاء إلى المستوى الكارثي لهذا التحدّي المصيري بكل المعايير”. وفي نهاية هذا المبحث الخامس اقترح الباردي بعض المحاور البرنامجيّة أراد من خلالها فتح باب النقاش والمحاجة العقلية بشأن “المشترك”، ليس الأدنى وإنما الضروري، الكفيل بحشد “شعب التحت من أجل تثوير الثورة وإنجاز التغيير الراديكالي”.

في الأخير، وبعد الإشادة بجدّية هذا البحث الاستثنائي الذي لا تكاد تخلو صفحة واحدة من صفحاته (التي تجاوزت خمسمئة صفحة) من الهوامش التي تحيل إلى المصادر والمراجع الغزيرة والملاحظات التفسيرية، باستطاعتنا الجزم أن “دفاعًا عن الشَّعبوية : قيس سعيّد والإسلام السياسي ومستقبل اليسار” مرشّح كي يصبح مرجعا لا فقط في مجال الدراسات الشعبوية وإنما أيضا في باب الدراسات السياسية العامّة، فهو في اعتقادي من الكتب التي ,تستوجب الدرس بعد مجرد القراءة، وأنا متأكدة أن القارئ لن يظلّ كيفما كان بعد قراءة “هذا المتن الزلزالي” كما قال محقّا مقدّم وناشر الكتاب الأستاذ وليد أحمد الفرشيشي.

شارك رأيك