Le rejet du gouvernement présenté par Habib Jemli, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), avant-hier, vendredi 10 janvier 2020, signe un triple échec : celui d’un homme, celui d’une classe politique et celui d’une constitution.

Par Hassen Zenati

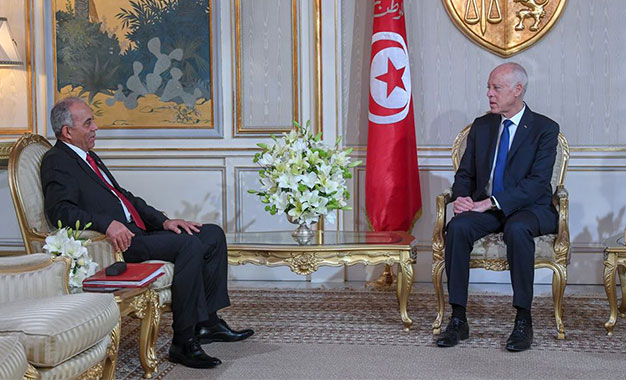

Passons rapidement sur la personnalité du chef du gouvernement pressenti. Habib Jemli n’avait d’évidence ni la surface intellectuelle ni l’envergure politique pour diriger un pays en crise, selon les indiscrétions lâchées par les dizaines de personnalités qu’il avait invitées autour d’une tasse de thé à des consultations préparatoires pour former son équipe. Celle-ci a finalement vu le jour au forceps après deux mois d’un accouchement douloureux. Elle est pléthorique : 42 membres, sans relief, hormis deux ou trois personnalités, les ministres pressentis, quels que soient leurs titres universitaires, étaient inconnus au bataillon, et très pauvre en femmes dans un pays qui se flatte d’être à l’avant-garde de l’émancipation féminine dans le monde arabe depuis Tahar Haddad.

Habib Jemli s’est même sans doute aliéné le vote de quelques députées qui l’avaient en sympathie, en déclarant péremptoirement qu’il n’avait pas croisé suffisamment de femmes compétentes dans sa quête de ministrables. La misogynie est d’abord un état d’esprit.

Les attributs indispensables de la fonction politique

La première erreur du candidat à la direction du gouvernement aura d’ailleurs été de confondre fonction politique et fonction gestionnaire. La première nécessite une vision et une philosophie, habilitant son titulaire à donner des orientations à l’administration chargée de les exécuter. La seconde requiert des techniciens rompus à l’action administrative, familiers des arcanes de la bureaucratie. Si elles sont complémentaires et doivent travailler en synergie, les deux fonctions ne sont pas superposables.

C’est une illusion de croire qu’il existe des gouvernements de technocrates. Le gouvernement est par essence une instance politique qui doit avoir la maîtrise de l’administration chargée de mettre en musique ses orientations. Croire qu’avec un paquet de diplômes on est automatiquement un bon ministre est une erreur d’amateur, que pointent tous les manuels de science politique. La confrontation avec le terrain, le frottement aux électeurs, ainsi que le charisme sont en effet des attributs indispensables de la fonction politique.

La deuxième erreur de Habib Jemli est d’avoir d’emblée menti sur la nature de son équipe. Il l’a qualifiée d’indépendante, constituée de «compétences» (concept un peu vague). Il a ensuite persisté dans son mensonge devant la représentation nationale. Le retour de bâton qu’il essuyé à l’Assemblée n’est que la juste récompense de ses erreurs, qui ont révélé du moins sa naïveté, s’il était vraiment de bonne foi, sinon, pire encore, son cynisme. Or depuis Machiavel, personne n’ignore que n’est pas cynique qui veut. C’est un long apprentissage qu’il n’est pas donné à tous d’acquérir.

Ben Ali a laissé derrière lui un champ de ruines

Le deuxième échec est celui de la classe politique. Zine El-Abidine Ben Ali a laissé derrière lui un champ de ruines. Pendant plus de vingt ans la scène politique était occupée de «suiveurs» («Al Mounachidine»), et d’un appareil de contrôle de la population, dont la seule source d’inspiration était le Palais de Carthage. Il tenait tout le monde au doigt et à l’œil. La rente politique tarie avec la chute du chef, tous les rentiers du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD – parti ultra-dominant) se sont évanouis dans la nature, sauf quelques uns, persévérants, qui tentent de se regrouper autour d’épigones sans grande envergure.

La nouvelle classe politique, souvent parachutée de l’étranger, au lieu de s’organiser et de constituer des partis qui auraient, selon le préambule de toute bonne constitution, participé à l’expression de la volonté générale, a passé le plus clair de son temps à s’entre-déchirer dans une vulgaire guerre de chefs sans envergure, tournant autour de leur ego. L’un des principaux responsables de cette dérive est sans doute feu Béji Caïd Essebsi (BCE), qui avait de l’expérience, les moyens et l’opportunité de reconstituer un parti œuvrant en faveur de la démocratisation en profondeur pays, lui qui avait rompu avec le Néo-Destour en pointant son déficit démocratique. Il a raté le coche, en privilégiant le lien filial (tribal ?) avec son fils Hafedh, dans une approche patrimoniale du pouvoir, au lieu de mettre en avant les meilleurs parmi les cadres qu’il a rassemblés et passer ainsi dans la postérité comme le «père de la démocratie tunisienne». Ces derniers ont fini par se disperser, ajoutant l’atomisation de la classe politique à la rancune et au ressentiment.

Les islamistes rattrapés par l’usure du pouvoir et du temps

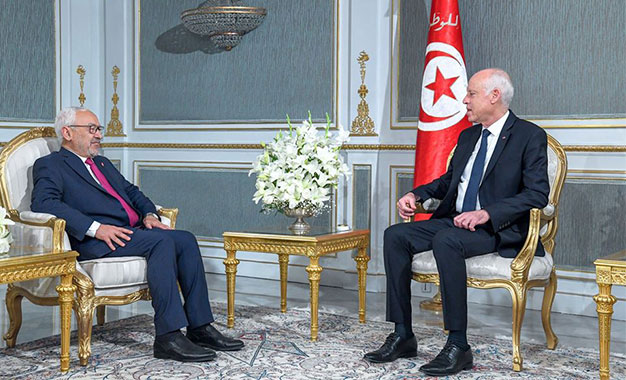

Les analystes ont l’habitude de dire que l’histoire est la rencontre d’un événement et d’un homme : en Tunisie l’événement y était, mais pas l’homme. Cette dispersion a d’abord bénéficié aux islamistes d’Ennahdha. Il avait déjà mis à profit l’ouverture politique créée par la chute de Ben Ali pour s’organiser et s’implanter, devenant ainsi le parti le mieux structuré du pays. Mais, pour son malheur, il a vu son chef, Rached Ghannouchi, rattrapé par l’usure du pouvoir et du temps.

Ghannouchi s’est laissé déborder sur sa gauche et sur sa droite, et n’a plus eu d’autre ambition depuis quelque temps que de se hisser au perchoir de l’Assemblée et d’achever en «beauté» une carrière politique commencée dans les cours de récréation de lycées de province. S’est-il joué d’Habib Jemli, en connivence avec le Palais de Carthage, en l’envoyant au charbon, sachant qu’il ne pouvait que mordre la poussière dans une levée de boucliers annoncée ? Ce n’est pas exclu. Par calcul personnel, le tacticien retors qu’il est aurait prévu d’emblée de refiler au chef de l’Etat la patate chaude, dont il ne voulait pas, en prenant toutefois une assurance contre une dissolution de l’Assemblée, qui lui ferait perdre son perchoir, quelle que soit la majorité qui investira le prochain gouvernement.

Qalb Tounes («Cœur de Tunisie») est plus un rassemblement de circonstances, dont le «patron» (j’utilise à dessein ce substantif) Nabil Karoui est l’un des plus grands lobbyistes du pays. Il est d’autant plus fragile qu’il est sous le coup de plusieurs instances judiciaires. Un gouvernement Karoui ferait probablement aussi mal pour les intérêts de la Tunisie qu’un gouvernement Ghannouchi, mais au service d’un camp différend. À chacun ses parrains.

La constitution de 2014 marque ses limites

À l’évidence, c’est la constitution votée en 2014, amalgame de compromis sans cohérence, qui marque ainsi ses limites. Ni franchement parlementaire, ni franchement présidentielle, elle ne peut assurer aucune stabilité gouvernementale. Le régime parlementaire, pour ce qu’il suppose de marchandages politiques et de retournement de vestes, ne convient d’ailleurs pas à une démocratie novice comme la Tunisie.

Charles de Gaulle a aboli ce régime pour pouvoir prendre en charge sans être gêné les grands dossiers auxquels il était confronté, et qui ne pouvaient souffrir aucun marchandage, sauf à jouer sur l’immobilisme comme l’un de ses prédécesseurs, Henri Queuille, auteur de deux célèbres maximes restées gravées dans le marbre : «Il n’est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout» et «La politique ne consiste pas à faire taire les problèmes, mais à faire taire ceux qui les posent», ou sur la procrastination comme l’un de ses successeurs Jacques Chirac.

Pour réunir des majorités gouvernement, l’Italie a dû aménager son propre régime parlementaire, qui était tempéré il est vrai pendant longtemps par les interventions occultes de la mafia.

La démocratie n’est pas une affaire d’urnes seulement. Il faut du temps et une solide culture démocratique pour y accéder. Le régime britannique, modèle des régimes parlementaires, n’a pas de constitution écrite. Il est fondé sur la tradition, le strict respect de la loi et la culture démocratique populaire. Et il marche.

Pour la Tunisie, jusqu’à ce que la culture démocratique se fonde et s’enracine dans la culture nationale, le régime présidentiel, assorti de contre-pouvoirs forts, comme aux Etats-Unis, et un mode de scrutin permettant de dégager des majorités stables, sans opprimer les minorités, est le plus indiqué. C’est sur cette voie qu’il faudrait s’engager si l’ont veut tirer toutes les leçons du triple échec de la désastreuse expérience d’Habib Jemli, qui a fait mal à la démocratie tunisienne.

Donnez votre avis