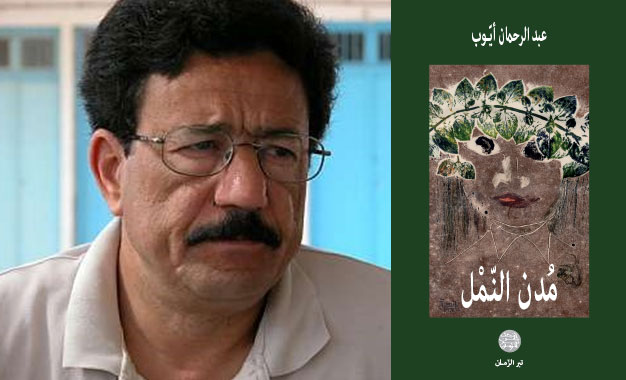

Abderrahman Ayoub, romancier-poète ou poète-romancier, détonne par sa production fictionnelle dans un paysage littéraire tunisien déjà assez bigarré. Avec ‘‘Les Cités des fourmis’’ (‘‘Mudunu an-Namli’’), il fait fort dans la transgression des codes génériques.

Par Hafedh Djedidi *

Abderrahman Ayoub fait de cette œuvre originale, du moins par sa facture scripturaire, une œuvre quelque peu palimpsestique qui, mine de rien, se fait traversière des propres écrits antérieurs de Ayoub lui-même et suggère, dans ses plis et ses articulations, d’autres expressions scripturaires. Plus encore, l’œuvre, dans sa forme, biaise ou rappelle aussi le livre artistique au sens où l’entendent les plasticiens.

Abderrahman Ayoub, cédant à la logique de l’univers des fourmis, ravale sa langue, coupe les amarres avec la tradition scripturaire et nous donne à lire des pages où il n’y a que des traînées ou fils de fourmis se dirigeant vers des destinations inconnues comme substituts de textes. Plus encore, cultivant sans doute le fantasque jusqu’au bout, nous le soupçonnons d’avoir bénéficié d’un traitement spécial auprès de l’Or du Temps – dont l’éditeur est une autre facette du romancier (hic !) – pour lui imposer une mise en page, le moins qu’on puisse dire, insolite (décalage inhabituel de la pagination et doublage des numéros de page par le graphème d’une fourmi, unique, semblable, confondant donc toutes les pages en une, et prenant, de par son allure, une autre direction que celle du sens de la lecture des chiffres !)

Une plume dans des encres différentes

À quoi ça rime ? Plutôt à quoi joue Ayoub ? Mais joue-t-il vraiment, lui qui connaît par cœur ‘‘Les Hommes et les jeux’’ de Roger Caillois ? Lui qui n’ignore pas, et cite souvent, ‘‘Homo Ludens’’ de Johan Huizinga. Finalement, qui a écrit ‘‘Les cités des fourmis’’ ? Est-ce l’expert du patrimoine immatériel, donc l’anthropologue ? Est-ce le poète amoureux de toutes les grandes dames de l’Histoire ?

De toutes les façons, et c’est un truisme, on n’écrit pas comme on joue, c’est-à-dire avec des retours fréquents à la loge d’acteur pour changer de costume, on écrit avec tout ce qu’on est, ce qu’on a été et ce qu’on voudrait être. Ayoub trempe sa plume dans des encres différentes, c’est ce qui fait son style.

Cette fiction qu’il nous livre dans une langue qui n’hésite pas à clamer ses sources d’inspiration dans l’étendu ou les nœuds de ses énoncés : d’abord cette oralité exquise des espaces insulaires et sahariens dont il a largement usé dans Hillaliet, le Coran, le hadith et d’autres textes anciens quand il verse dans l’herméneutique, surtout quand il serre les nœuds de la narration dans les fins d’épisode, lesquels rappellent des usages de conteur rompu à la séduction des auditoires.

L’ère de la fascination

La fable qui soutient ce texte se lit tantôt comme le journal de bord d’un passionné des fourmis ou carrément un traité des fourmis, tantôt comme un roman à la facture troublante. La diégèse s’inscrivant dans la diachronie se développe sur six épisodes nommés profils («wajh» dans le texte), mais le récit comporte à notre avis trois articulations essentielles que nous pouvons nommer à notre tour : l’ère de la fascination qui correspond un peu à l’enfance et à la jeunesse du héros (donné à la 1ère personne du singulier), moment fortement marqué par le panégyrique de l’univers des fourmis décrit avec la minutie d’un spécialiste ; l’ère de la colère et du ressentiment où la passion se transforme en hargne et où le règne des fourmis est totalement diabolisé; et puis, à partir de l’épisode de Tanmelnemt, une espèce de Noé androgyne et boiteux mais capable de toutes les métamorphoses et dont le héros tombe amoureux.

Tanmelnemt ! Un nom composite et complexe. Il dit à sa manière comment Ayoub joue en écrivant et comment il fait là, un pied de nez aux lecteurs qu’il met au défi de prononcer correctement ce nom deux fois de suite.

Ce roman aussi où le paratexte (dédicace, exergue d’introduction, note explicative sans titre, préface qui ne dit pas son nom, listing d’un lexique international et onomastique de la fourmi) est conçu comme des seuils («atabât») qui introduisent lentement le lecteur au cœur de la Cité des fourmis, séduit tout de suite par sa langue, son style et l’originalité de son sujet. C’est que à travers la métaphore des fourmis, Ayoub en arrive à parler de l’Homme de manière très singulière mais critique. La densité de cette fiction est telle qu’on se découvre plus intelligent en saisissant les richesses de la transtextualité dont elle est porteuse.

Abderrahman Ayoub nous livre-là un produit à la traversée des genres et qui plus est d’un grand enseignement.

À lire absolument.

* Universitaire, écrivain et dramaturge.

Donnez votre avis