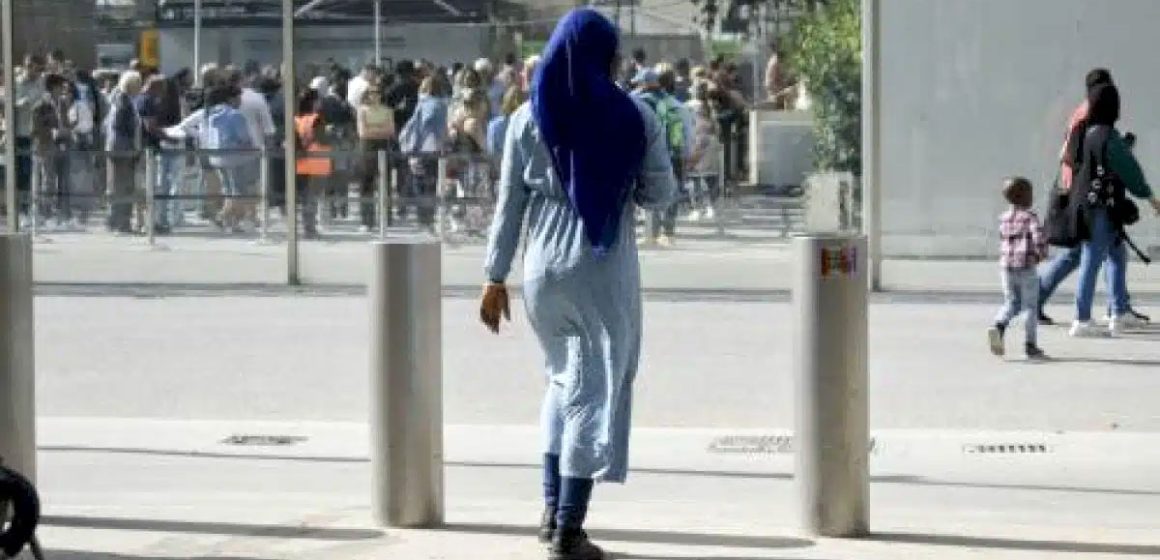

Lundi 4 novembre 2023, la rentrée scolaire en France restera marquée par l’interdiction de l’abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines femmes musulmanes, une décision qui a suscité une grande polémique et ravivé le débat sur la nuance entre la laïcité de l’État et la liberté religieuse des individus.

Par Hssan Briki

Une semaine avant la rentrée, le dimanche 27 août, Gabriel Attal, le ministre de l’Éducation, avait déclaré dans le journal de 20 heures sur TF1 que «le port de l’abaya ne serait plus autorisé à l’école».

Le nouveau ministre, qui avait promis dès le début de son mandat cet été d’adopter une position ferme sur les questions de laïcité, a expliqué la logique derrière cette décision en déclarant : «Lorsque vous entrez dans une salle de classe, vous ne devriez pas être en mesure d’identifier la religion des élèves en les observant», a-t-il justifié.

Il n’y a donc pas que l’abaya musulmane qui sera interdite à l’école de la république, mais tous les autres signes d’appartenance religieuse, mais aussi, à priori, les kippas juives ou les croix chrétiennes. C’est ce qu’on peut déduire de la déclaration du ministre français.

L’abaya menace la laïcité

Attal a également qualifié le fait d’aller à l’école en abaya de «geste religieux visant à tester la résistance de la République quant au caractère laïque sacré que doit représenter l’école».

Cette approche a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est même allé plus loin dans son intervention du lundi 28 août sur BFM, en qualifiant le port de l’abaya d’attaque politique : «Quand vous faites des appels sur les réseaux sociaux à venir avec des vêtements religieux ostentatoires dans des établissements scolaires laïcs, vous faites de la politique», a-t-il expliqué.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a justifié cette décision, le lundi 4 septembre, lors d’une interview avec Hugo Travers sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, en insistant sur le fait que «l’école est gratuite, laïque et obligatoire» et « il n’y a pas de place pour les signes religieux», tout en assurant qu’il «ne stigmatise personne» sur la question de la laïcité à l’école.

«Police du vêtement» et «islamophobie» !

Si cette prise de position de l’exécutif a été applaudie sans surprise à droite, et même par une partie des Nupes, notamment les socialistes et les communistes, elle a été fortement critiquée par des élus de gauche, jugée anti-liberté par certains députés tels que Clémentine Autain (LFI), qui s’est indignée de « la surveillance vestimentaire».

Le même constat pour Sandrine Rousseau, qui voit dans cette décision un nouveau «contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles». Pour elle, cette annonce est comparable à «l’interdiction du crop top annoncée le 12 septembre 2022».

Certains estiment même qu’il s’agit d’une «manifestation obsessionnelle de rejet envers les musulmans» et d’«une nouvelle guerre de religion absurde entièrement artificielle concernant un vêtement féminin», comme l’a qualifié le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, qui a exprimé sa «tristesse» sur X (ex-Twitter), tout en se demandant : «À quand la paix civile et la vraie laïcité qui rassemble plutôt qu’elle n’exaspère ? »

Laïcité à deux vitesses

La laïcité repose sur un principe fondamental : la séparation des institutions religieuses de l’État tout en préservant la liberté de religion et la neutralité de l’espace public. Elle garantit à chacun le droit d’exercer sa liberté de conscience, de culte, de tenue vestimentaire et de choix alimentaires, qu’ils soient liés à la culture ou à la religion, sans porter atteinte aux droits d’autrui.

Cependant, il est regrettable de constater que la laïcité est souvent appliquée de manière incohérente en France, créant ainsi une «laïcité à deux vitesses».

En effet, il semble qu’il soit plus favorable d’être chrétien, juif, agnostique ou athée que musulman. Cette iniquité se manifeste notamment dans la façon dont l’État traite l’installation de sapins et de lumières clignotantes à Noël par rapport aux fêtes musulmanes comme l’Aïd, ainsi que dans la disparité de traitement entre le hijab, les croix et les kippas.

Pour instaurer une laïcité véritablement inclusive, la France devrait reconnaître que le pays est une mosaïque de traditions culturelles et religieuses diverses. Elle devrait accepter cette diversité sans pour autant détruire les symboles religieux, et encourager une coexistence harmonieuse de toutes les croyances au sein de la société.

En effet, appliquer le principe de l’interdiction de l’abaya au nom de la laïcité impliquerait logiquement la démolition de ses magnifiques églises et cathédrales, qui constituent l’un des éléments majeurs de son patrimoine. De même, cela entraînerait la suppression de nombreux jours fériés français tels que l’Ascension, Noël ou Pâques, voire même l’interdiction des déguisements d’Halloween, qui s’inspirent de croyances ancestrales celtes remises au goût du jour par les Américains.

Donnez votre avis