Sans enfourcher les chevaux de bataille du président de la république Kaïs Saied, et sans cautionner son populisme dangereux pour le devenir de la démocratie en Tunisie, la priorité des forces démocratiques et de la société civile doit être la constitution d’un front, le plus large possible, contre la nouvelle offensive du parti islamiste Ennahdha et de ses rejetons salafistes, qui représentent aujourd’hui le principal obstacle à l’aboutissement de la transition démocratique et la véritable menace pour l’indépendance et l’avenir du pays.

Par Mohamed Cherif Ferjani *

En 1922, alors que les fascistes menaient dans toutes les régions et les villes d’Italie des actions violentes contre leurs adversaires socialistes, communistes, anarchistes et d’autres forces opposées à leur projet totalitaire, et au moment où Mussolini lançait, à partir de son fief à Milan, une marche avec l’intention de prendre le pouvoir de gré ou de force, la droite italienne, pensant que le chef du Parti national fasciste était utile pour réprimer les agitations ouvrières et repousser le spectre du bolchévisme, a fait pression sur le roi en lui demandant de lui confier la mission de former un gouvernement de coalition. Ainsi, le 30 octobre 1922, après la marche sur Rome, le roi finit par charger Benito Mussolini de former un gouvernement avec des partis «modérés du centre», de droite, des militaires et seulement trois ministres fascistes.

Aussitôt, Mussolini a procédé, en 1923, à la réforme du système électoral de façon à donner 2/3 des sièges au parti ayant obtenu le plus de voix permettant au Parti national fasciste de remporter les élections d’avril 1924.

Eviter le scénario des fascistes en Italie et des nazis en Allemagne

Profitant de l’assassinat d’un député du Parti socialiste unitaire, Giacomo Matteotti, par un groupe fasciste lui reprochant d’avoir dénoncé les fraudes électorales, et de la solidarité de nombreux députés de l’opposition qui ont refusé de siéger au parlement, Mussolini a instauré un régime d’exception qui n’était qu’un prélude à la dictature fasciste instaurée en 1926 et qui a duré jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale.

Le même scénario se répéta quelques années plus tard, en Allemagne, en 1933. Après l’échec de sa tentative de coup d’Etat en 1923, sans renoncer à son rejet de la démocratie, Hitler a opté pour une stratégie de conquête du pouvoir par la voie légale pour réaliser son projet.

Profitant de la colère du peuple allemand contre les mesures humiliantes imposées par les vainqueurs de la Première guerre mondiale, et des retombées de la crise économique mondiale de 1929-1930, le Parti national socialiste a engrangé les victoires électorales jusqu’à devenir le premier parti. C’est à ce titre, et non par une majorité absolue des électeurs, qu’il est devenu chancelier en 1933, par la volonté d’industriels et de forces de droite qui ont convaincu le Maréchal von Hindenburg, président du Reich, de le charger de former un gouvernement de coalition avec le DNVP (le Parti national du peuple allemand) d’Alfred Hugenberg et le Zentrum (le Deutsche Zentrumspartei, le Parti allemand du centre, dissout très vite par Hitler, le 5 juillet 1933, et reconstitué après la guerre sous le nom de la CDU, Union chrétienne-démocrate) de von Papen.

Les dirigeants de ces partis de droite se croyaient en mesure de contrôler le Parti nazi qui n’avait, au départ, que deux ministres, en plus de Hitler (Göring, responsable en particulier de la Prusse, et Wilhelm Frick, au ministère de l’Intérieur), alors qu’il devançait, avec 33,1% ses alliés (le DNVP, deuxième parti de la coalition n’avait que 8% et le Zentrum n’était qu’une force d’appoint, très minoritaire).

À peine son gouvernement formé le 30 janvier 1933, Hitler procéda à la dissolution du Reichstag le 1er février, avant de s’assurer, le 3 février, le soutien de l’armée. Ses alliés Von Papen, Thyssen et Schacht se sont chargés de mobiliser le soutien des milieux industriels et financiers montrant encore des réserves envers Hitler. La SA et la SS, milices du parti nazi, ont obtenu le statut d’auxiliaires de police, pour mener une répression sanglante contre les partis d’opposition, dont notamment le Parti social-démocrate (SPD) et le Parti communiste allemand (KPD), mais aussi contre celles et ceux qui avaient le tort de ne pas être de la «bonne race» ou de «la bonne religion», comme c’était le cas des juifs et des tziganes : arrestations, internements, torture, assassinats, tous les moyens étaient bons pour instaurer un régime totalitaire dépassant de loin celui de Mussolini.

Le mystérieux incendie du Reichstag, au même mois de février 1933, a fini par donner le prétexte recherché pour suspendre toutes les libertés et asseoir, jusqu’à la fin de la guerre, un régime dont les victimes se comptent par millions : entre 1933 et 1939, de 150.000 à 200.000 personnes ont été internées, entre 7.000 et 9.000 tuées par la violence d’État, des centaines de milliers ont été obligés fuir l’Allemagne, auxquels il faut ajouter des millions de morts, de blessés, de déportés et d’exterminés dans les camps de concentration durant la seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945.

La caution de partis dits du «centre» permet l’instauration de la dictature

En relisant l’histoire des voies par lesquelles les partis fasciste et national-socialiste ont réussi à utiliser la légalité démocratique, qu’il refusaient au départ, pour accéder au pouvoir et instaurer des régimes totalitaires, avec la bénédiction et la caution de partis dits du «centre» et de la «droite modérée», voire des progressistes séduits par leur «programme social» destiné aux classes défavorisées pour instrumentaliser leur colère en faveur d’un projet criminel, je me suis demandé si on n’est pas en train de vivre le même scénario avec l’islam politique.

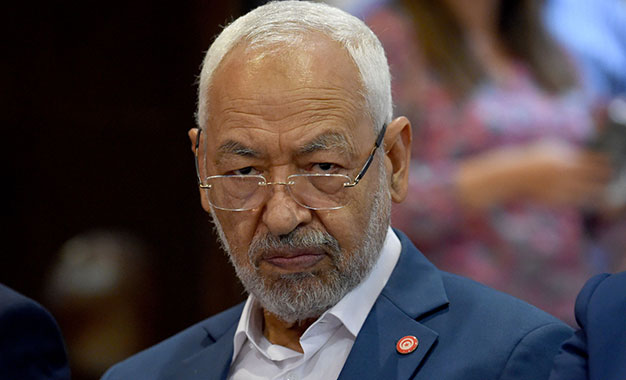

Certes comparaison n’est pas toujours raison, Ghannouchi n’est ni Mussolini ni Hitler, et la situation en Tunisie n’est pas celle de l’Italie ou de l’Allemagne de l’entre deux-guerres, malgré des similitudes qu’on aurait tort de négliger pour nous rassurer. Les islamistes, comme les nazis et les fascistes, refusaient au départ la légalité démocratique et ont tenté, comme eux, des coups d’Etat en se dotant d’un appareil sécuritaire impliqué dans des attentats terroristes. L’attitude des «progressistes» Moncef Marzouki et Mustapha Ben Jaâfar, des dirigeants et des partis «modérés» du «centre», et de leurs conseillers en Europe et aux Etats-Unis, n’est pas sans rappeler celles des «modérés» qui ont accepté de servir de caution à Mussolini et à Hitler en s’alliant avec eux. Ils pensent pouvoir, par des «compromis historiques», assagir les islamistes en multipliant les concessions et les appels du pied à des alliances ou des coalitions.

Où est la différence avec les mouvements et les forces qui avaient adopté la même stratégie à l’égard du fascisme et du national-socialisme ?

Quand ces «modérés du centre» vont-ils comprendre qu’ils ne gagneront rien en persistant dans leur attitude à l’égard de Ghannouchi et de son mouvement, qui poursuivent toujours le même objectif et n’hésitent pas à jeter à la poubelle ceux qui acceptent de s’allier avec eux, après les avoir utilisés comme caution, pour aller de plus en plus vers leurs rejetons salafistes et jihadistes utilisés comme épouvantail afin d’obtenir de nouvelles concessions de leurs adversaires ? En quoi la politique des islamistes tunisiens, depuis 2011, diffère-t-elle de celle de Mussolini et de Hitler avant l’instauration de leur système totalitaire?

La stratégie d’Ennahdha pour instaurer sa dictature islamiste

N’a-t-on pas dans le parcours d’Erdogan et de l’AKP assez d’indications pour nous permettre d’anticiper et de prévenir les desseins de Ghannouchi et de son mouvement avant qu’il ne soit trop tard ?

Comment comprendre, en ce moment où la Tunisie s’enlise dans une crise économique sociale et politique sans précédent, et où le pays a du mal à faire face à la pandémie de la Covid-19, l’offensive d’Ennahdha demandant au chef de gouvernement Hichem Méchichi de passer outre la volonté du président pour installer dans leurs fonctions les ministres refusés par celui-ci pour motif de corruption et de conflit d’intérêt?

Comment interpréter la nomination à la tête des services spéciaux du ministère de l’Intérieur d’un directeur écarté auparavant pour ses liens connus avec les islamistes (Lazhar Loungou, Ndlr)?

Comment expliquer la volonté soudaine d’accélérer la mise en place d’une Cour Constitutionnelle, selon les exigences des islamistes et de leurs alliés, alors qu’ils avaient tout fait pour en empêcher la création dans les délais constitutionnels (un an au maximum après les élections législatives de 2014) ?

N’est-ce pas là une nouvelle étape de la stratégie d’Ennahdha d’imposer, coûte que coûte et avant qu’il ne soit trop tard, son hégémonie nécessaire pour l’instauration de sa dictature islamiste?

Certes, Kaïs Saied n’est pas blanc comme neige dans le bras de fer, dont il n’a pas les moyens, qui l’oppose à Ghannouchi et au chef du gouvernement qu’il avait lui-même nommé. Je me suis déjà exprimé au sujet de son projet avant et après son élection à la présidence de la république. Je continue à penser que c’est un populiste conservateur dont les objectifs sont antinomiques avec la démocratie.

Cependant, la différence entre lui et Ghannouchi tient aux moyens dont ils disposent l’un et l’autre : la constitution donne peu de pouvoirs au président de la république et trop de pouvoirs au parlement, surtout en l’absence d’une vraie Cour Constitutionnelle au dessus des partis et des calculs politiques; c’était là une volonté délibérée d’Ennahdha dès le départ.

Par ailleurs, Ghannouchi et son mouvement disposent d’une organisation qui quadrille toute la société : outre les cellules et les sections d’Ennahdha et de ses rejetons salafistes, que Ghannouchi protège quoi qu’ils fassent, les islamistes disposent d’un vaste réseau d’associations, d’imams et d’enseignants à leur solde, de soutiens étrangers, d’agents infiltrés dans l’administration, dans la justice et dans les forces de sécurité, peut-être même dans l’armée : c’est ce qui expliqué l’agressivité d’Ennahdha dès qu’on s’approche des ministères de l’Intérieur et de la Justice par peur de perdre sa mainmise sur ces rouages clés de l’Etat.

Face à cela, de quoi dispose Kaïs Saied en dehors d’une sympathie populaire pour ses diatribes contre la corruption et pour son discours populiste ? Son statut de chef des armées ne lui donne pas plus de pouvoir qu’à Ben Ali sur ces forces qui ont refusé d’obéir à ses ordres quand il a eu besoin de leur intervention pour aider les services de sécurité à sauver son pouvoir. Mettre sur le même pied le danger hypothétique que représente Saied pour la démocratie et la réelle menace d’Ennahdha, comme le font ceux qui se réclament du «centre» et de la «modération», relève, à mon avis, d’une myopie ou d’une supercherie.

Sans enfourcher les chevaux de bataille de Saied, et sans cautionner son populisme dangereux pour le devenir de la démocratie, la priorité des forces démocratiques et de la société civile doit être la constitution d’un front, le plus large possible, contre la nouvelle offensive islamiste qui représente aujourd’hui le principal obstacle à l’aboutissement de la transition démocratique et la véritable menace pour l’indépendance et l’avenir du pays. L’islam politique est à combattre avec la plus grande détermination et non à amadouer pas des «compromis historiques» ou des alliances destinées à le rassurer.

* Professeur honoraire de l’Université Lyon 2, président du Haut conseil scientifique de Timbuktu Institute, African Center for Peace Etudies.

Donnez votre avis