En écrivant une biographie de Salah Ben Youssef , Moncef Chebbi semble chercher à s’acquitter d’un devoir de reconnaissance à l’égard de ce grand leader politique qui avait marqué sa jeunesse, avant de tourner, définitivement, une page de l’histoire, passer à autre chose, et, pourquoi pas, écrire un livre plus personnel narrant sa riche expérience de militant au sein de la gauche tunisienne au cours des cinquante dernières années.

Par Salah El-Gharbi *

Aux lendemains du départ de Ben Ali, la parole politique, dans sa diversité, s’affranchit de l’autorité despotique du régime. Ce fut l’occasion pour que le public découvre, à travers les médias fraîchement convertis au pluralisme, cette nouvelle parole véhémente, portée par des voix anonymes, exprimant leurs frustrations et leurs désolations.

Parmi ces voix, je me rappelle de celle d’un «youssefiste», partisan de l’ancien leader nationaliste Salah Ben Youssef, assassiné en Allemagne, en 1961, venu faire le procès de Bourguiba et témoigner contre les «injustices» commises par l’ancien régime à l’égard des youssefistes et de leur leader. Ce soir-là, en écoutant cet homme parler avec une telle hargne et une telle rage qui crevait l’écran, j’étais très ému, mais aussi stupéfait et un peu terrifié. Comment est-il possible qu’en 2011, et après six décennies, les passions autour de cette «affaire» soient encore aussi vives, comme si le temps s’était arrêté à ce moment-là de l’histoire du pays?, me demandai-je.

Un leader attaché à «l’unité arabe» et à «l’identité arabo-musulmane»

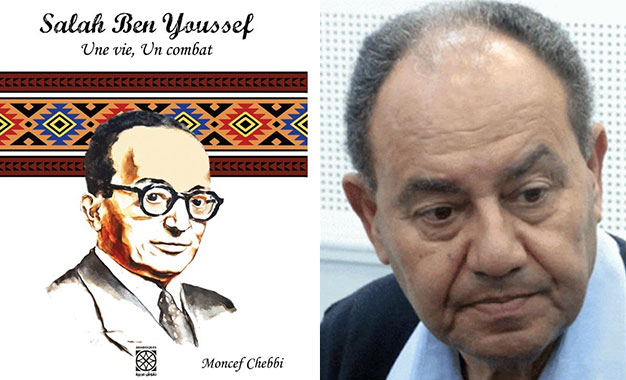

La réponse à cette question, c’est Moncef Chebbi, un universitaire, historien, mais aussi poète à ses heures perdues, qui vient d’y répondre en publiant une biographie consacrée à Salah Ben Youssef. Dans cet ouvrage, paru dans les deux langues, l’ambition de l’auteur de ‘‘Salah Ben Youssef, une vie, un combat’’ (éditions Arabesques) serait de réhabiliter la mémoire de ce grand destourien militant de la lutte nationale contre la colonisation française, un leader tombé en disgrâce, ignoré et souvent dénigré, par l’histoire officielle du régime bourguibien. Ainsi, on y trouve, esquissé, le portrait de l’homme et le récit de son parcours de militant patriote, connu pour son «abnégation, sa détermination dans son combat contre l’occupation française», mais aussi pour son attachement indéfectible à la cause de «l’unité arabe» et à «l’identité arabo-musulmane».

Dans ce livre, l’élément le plus saillant est le recours au contraste comme procédé rhétorique structurant le récit biographique. En effet, tout le récit-démonstration de l’auteur repose sur l’opposition entre les deux figures les plus emblématiques de notre histoire contemporaine, celles de deux grandes personnalités qui incarnent deux types d’approches de la lutte contre l’occupation étrangère. Il s’agit de Ben Youssef et de Bourguiba.

Selon M. Chebbi, tout oppose ces deux hommes. Alors que Bourguiba serait un peu «frileux» (1), trop «proche de la France et de l’Occident», Ben Youssef est présenté comme un combattant farouche et intraitable, sourd à toute idée de compromis avec l’ennemi, animé par un projet pour le pays qui s’inspire des thèses proches de la mouvance «unioniste arabe», un homme qui aurait été mal récompensé pour le travail accompli et pour les sacrifices consentis et qui finit par être marginalisé politiquement avant d’être éliminé physiquement.

Si ce livre est important, ce n’est pas seulement parce qu’il nous aide à découvrir ou à redécouvrir un homme politique tunisien de l’importance de Ben Youssef, mais c’est aussi et surtout, parce qu’il ouvre une page assez sombre et assez douloureuse de notre histoire. Car, loin d’être un banal malentendu entre deux rivaux politiques dans la course pour le pouvoir, le conflit entre les deux leaders destouriens a traumatisé les consciences des militants des deux bords, mais aussi troublé une population déjà éprouvée par un contexte historique marqué par l’instabilité. Ce qui, à l’origine, n’était qu’une querelle d’égos, doublée d’une divergence sur la stratégie à adopter face à l’occupant, la France en l’occurrence, va avoir de graves répercussions sur le devenir même de la nation.

En effet, il serait hasardeux d’évoquer notre histoire contemporaine, post indépendance, de saisir la portée de certains événements historiques comme la «Bataille de Bizerte», (provoquée par Bourguiba pour contrecarrer la fronde youssefiste), le coup d’État manqué de soixante-deux, les événements de Gafsa de 1980…, sans que l’on y trouve un quelconque lien qui nous ramène, d’une manière ou d’une autre, à cette guerre ouverte qui va être déclenchée à partir de 1954 entre Bourguiba et Ben Youssef.

La Tunisie indépendante est mal partie

Ainsi, et depuis cette date, et malgré le départ des Français et l’exil volontaire de Ben Youssef, le régime bourguibien, toujours sous la menace de la sédition, ne connaîtra jamais de répit. Pris de panique, il se raidit, se referme sur lui-même et devient paranoïaque et cynique. Ainsi, crise après crise, sa légitimité historique va être éreintée, sa crédibilité faiblir, jour après jour, jusqu’à la prise du pouvoir par Ben Ali, en 1987, un événement qui traduit, déjà, le délabrement du pouvoir destourien et qui annonce sa décrépitude…

En somme, on pourrait dire, en paraphrasant René Dumont (2), qu’en 1956, la Tunisie indépendante est mal partie. Car la république est née dans la méfiance, dans la haine et dans le sang. Depuis, le dépit des «perdants» n’a jamais tari. Il a été refoulé mais jamais sublimé. Leur frustration aussi illégitime soit-elle ne semble pas, même aujourd’hui, avoir perdu de son intensité.

Dans ce livre, l’auteur, nationaliste arabe lui-même, tout en apportant un nouvel éclairage sur cette page sombre de notre histoire, destiné essentiellement à ces générations qui ont vécu, bercées par le récit de l’épopée bourguibienne, celui des exploits du «combattant suprême», du libérateur du pays des griffes de la colonisation française, il remue le couteau dans la plaie, et relance incidemment.

Il est incontestable que les deux grands leaders politiques du Néo-Destour, s’ils partageaient le même vœu, celui de voir leur pays se débarrasser de la présence coloniale, avaient deux approches différentes concernant la méthode d’action à adopter : la politique des étapes pour Bourguiba, la politique de «tout et maintenant» pour Ben Youssef… Si pour le premier, la France n’était qu’un adversaire à combattre, pour le second, elle était un ennemi. Alors que l’un était favorable à un divorce à l’amiable avec la France, le second était pour la répudiation radicale.

Selon l’auteur, à l’origine de cette divergence de stratégies, il y aurait des facteurs multiples : l’origine sociale, régionale, la sensibilité, les influences intellectuelles et idéologiques (Bourguiba plus proche de l’Occident alors que Ben Youssef était obnubilé par l’Orient, à la recherche d’un supposé «passé glorieux» avec lequel il fallait renouer…)

Toutefois, aussi fourni soit-il, le travail de Moncef Chebbi pèche par omission et nous laisse sur notre faim en arrêtant le récit au moment où Ben Youssef quitte incognito le pays. Ainsi, l’historien ne dit rien sur les activités de ce militant entre 1955 et 1961, date de son assassinat, ni sur l’initiative prise par Bourguiba en vue de trouver un compromis avec son rival politique (le rendez-vous de Genève qui n’a pas abouti puisque Ben Youssef choisit la politique de la chaise vide plutôt que d’affronter son adversaire).

La réhabilitation de Ben Youssef n’est pas incompatible avec la reconnaissance de l’œuvre de Bourguiba

Par ailleurs, le portrait que fait M. Chebbi de Bourguiba me semble injuste. En fait, même si les deux leaders étaient les enfants de leur époque, prisonniers d’une certaine culture séculaire, celle de l’intolérance, Bourguiba était, malgré ses égarements, en avance sur son temps. Contrairement à Ben Youssef, un conservateur à la limite du dogmatisme, il a été toujours à l’avant-garde, toujours dans la transgression. Et ce n’est pas seulement, comme le mentionne l’auteur, parce qu’il ne jeûnait pas pendant le mois de ramadan et le faisait savoir. À titre d’exemples, après 56, il fallait beaucoup de courage pour mener la guerre contre le conservatisme ambiant et imposer le Code du statut personnel, adopter à Jéricho un discours basé sur la raison en s’adressant à une population palestinienne bercée par les discours creux et les promesses fumeuses des supposés «nationalistes arabes»…

À qui l’Histoire donnerait raison ? Pas facile de répondre, ou presque, à cette question. Car, il suffit de voir, aujourd’hui, le sort des pays qui ont fait le choix de la «répudiation politique», ceux qui ont été dans la surenchère idéologique et qui ont rompu avec «l’ennemi» d’hier pour se rendre compte que le chemin emprunté par Bourguiba était le plus difficile à faire admettre par une population hystérisée par un discours radical dont on saisit aujourd’hui les limites, n’était pas le pire.

D’ailleurs, le 7 octobre 1955, dans son «discours à la mosquée Zitouna», et pour galvaniser les foules contre les conventions en cours de finalisation entre les responsables tunisiens et français, Ben Youssef s’en prend à l’enseignement du français comme deuxième langue, laquelle représenterait, selon lui, l’athéisme et la laïcité qui seraient sources de menace de notre «identité arabo-musulmane». Soixante ans plus tard, ces propos continuent à nourrir les discours démagogiques d’une bonne partie des nouvelles élites politiques du pays, lesquelles oublient souvent que le choix de ne pas couper les ponts avec la France, d’adopter le français comme deuxième langue obligatoire ont apporté leurs fruits en hissant notre enseignement à un niveau appréciable par rapport à certains pays arabes. Ces «élites» oublient aussi qu’une identité ne se décrète pas, elle est en nous, qu’elle n’est jamais figée, ni définitive, mais qu’elle évolue avec le temps et qu’elle n’est pas une donnée fixe, mais souvent aléatoire…

Quoi qu’on dise, notre identité est une réalité plurielle. Car ce pays, qui aurait «trois mille ans de civilisation», a connu, plusieurs histoires, à travers lesquelles sa population dut adorer tant de divinités, prier dans plusieurs langues et même si l’islam est venu «boucler la boucle», il n’a pas empêché que la personnalité du Tunisien de se constituer progressivement dans sa complexité et dans sa diversité.

En somme, cette biographie de Ben Salah dévoile pour le grand public un grand leader destourien qui, à un moment critique de notre histoire, a dû jouer un rôle important, mais elle est aussi un plaidoyer en faveur de cet homme politique qui hante encore l’imaginaire de quelques générations de jeunes «arabo-unionistes». Et notre auteur en fait partie, lui qui, séduit très tôt par le discours «unioniste», milite au sein de la gauche tout en fréquentant les milieux palestiniens et baathistes.

En écrivant ce livre qui rend hommage à Ben Youssef, Moncef Chebbi semble chercher à s’acquitter d’un devoir de reconnaissance à l’égard de ce grand leader politique qui avait marqué sa jeunesse, avant de tourner, définitivement, une page de l’histoire, passer à autre chose, et, pourquoi pas, écrire un livre plus personnel narrant sa propre expérience militante qui est assez riche.

* Enseignant universitaire et écrivain. Son dernier ouvrage « Le Pont de la Discorde ».

Notes :

1- Cf. cet aspect est développé aussi par Mahmoud El Matri, un autre adversaire politique de Bourguiba, dans son livre ‘‘Itinéraire d’un militant’’, paru en 1992.

2- Auteur du livre ‘‘L’Afrique est mal partie’’, 1962.

Articles du même auteur dans Kapitalis :

‘‘Une vie en politique’’, le livre-testament de Hamed Karoui

Le musulman, l’Occident et la peur de la liberté

Ennahdha – PDL : deux visages, un seul profil

Donnez votre avis