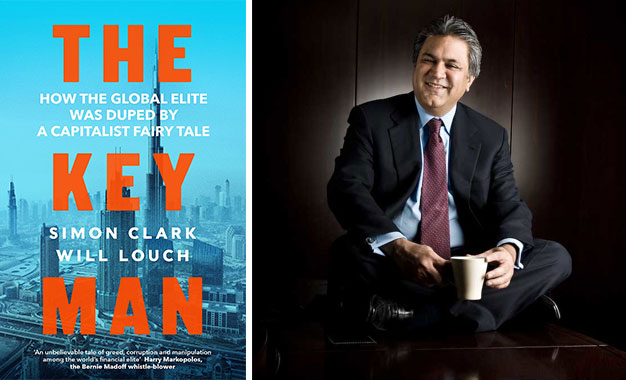

L’ouvrage «The Key Man : How the Global Elite Was Duped by a Capitalist Fairy Tale» de Simon Clark et Will Louch (éd. Hardcover, juillet 202) raconte 1a saga du fonds d’investissement Abraaj Global, qui se donnait pour mission d’investir dans les marchés émergents, comme la Tunisie, afin d’améliorer les conditions sociales et environnementales des populations défavorisées, s’est achevé par un scandale retentissant. Les equity funds et l’impact investing n’ont pas fini de donner de faux espoirs aux populations.

Par Dr Mounir Hanablia *

Abraaj est ce groupe financier basé à Dubaï du milliardaire pakistanais Aref Naqvi, qui pendant 16 ans, entre 2001 et 2017, a su convaincre le gotha international du global business d’investir dans les marchés émergents afin d’améliorer les conditions sociales et environnementales des populations défavorisées tout en réalisant des bénéfices. Il fut le représentant emblématique de ce qu’on a fini par nommer impact investing et du capital ou private équity fund, ces sociétés privées chargées de réaliser des bénéfices tout en assurant le développement, en lieu et place des Etats défaillants, désormais incapables de supporter financièrement de telles charges.

Une coûteuse décoration

L’émergence de Abraaj fut prodigieuse. Conseillée par deux prestigieux cabinets juridiques de New York et de Londres, régulièrement auditée par le bureau international de comptabilité KPMG, Abraaj devint le partenaire d’organismes aussi prestigieux que La Banque mondiale, la Fondation Bill Gates, CPC, la Deutsch Bank, TPG, ainsi que des fonds publics ou privés (Hamilton Lane) de gestion des pensions de retraites américaines, ou des fonds de développements appartenant à des magnats de la finance, comme Jeff Skol ou Sir Reginald Cohen.

On estime à près de 5 milliards de dollars les sommes investies dans Abraaj par ses différents partenaires occidentaux, des organismes réputés qui ne plaisantaient à priori pas avec la comptabilité.

Les commentaires des spécialistes reconnus de la finance internationale, comme le professeur de Harvard Josh Lerner, ou bien le Wall Street Journal, étaient à tout le moins très élogieux. Il faut reconnaître que le comité de direction de Abraaj, regroupant des diplômés de Princeton, de Yale, d’Oxford ou de Cambridge, dont quelques uns avaient des liens avec Barack Obama, ou avaient travaillé avec le Prince Charles d’Angleterre et été décorés par la Reine, ou avaient présidé le NHS britannique, siégeant aux côtés d’un milliardaire suisse, cela avait de quoi impressionner les plus méfiants des investisseurs.

Comptes manipulés et auditeurs trompés

Il s’est avéré par la suite que tout cela n’était qu’une coûteuse décoration; le seul à prendre des décisions était Aref Naqvi, et que tous les capitaux reçus étaient transférés sur un compte secret, que plus tard les enquêteurs surnommeraient Abraajery, d’où ils étaient distribués selon son seul bon vouloir. Seuls son beau-frère Seddiq Waqar, ainsi que Sev Vettivetpillai, Lakhani Rafiq et Mustapha Abdelghani (deux Pakistanais, un Egyptien et un Srilankais) étaient à la manoeuvre et manipulaient les résultats financiers en surévaluant les actifs et en transférant les capitaux de compte à compte pour tromper les auditeurs, au besoin en recourant à des emprunts à très court terme, et masquer le déficit important dans lequel la société s’enfonçait.

Arif Naqvi n’a en réalité fait qu’utiliser le schéma de Ponzi. Mais c’est uniquement fin 2017 qu’un cadre financier de la Fondation Bill Gates, un dénommé Andrew Farnum, découvrit le pot aux roses lorsqu’il s’aperçut que Abraaj sollicitait encore plus d’investissements alors que même les fonds déjà obtenus n’apparaissaient pas dans ses bilans comptables. Cela finit par l’arrestation à Londres et l’extradition vers les Etats-Unis de Aref Naqvi, qui était entretemps devenu le conseiller financier de Imraan Khan, le Premier ministre du Pakistan, et de ses complices.

Depuis sa fondation, Abraaj s’était investie dans différents projets à travers le monde : l’industrie laitière, l’industrie pharmaceutique, les hôpitaux, la distribution du courrier, le paiement informatique, les supermarchés, les compagnies aériennes low-cost, la distribution de spiritueux, et même l’achat de centrales électriques (à Karachi). Ses activités couvraient un grand nombre de pays : Egypte, Pakistan, Liban, Jordanie, Nigeria, Ghana, Pérou, Malaisie, Kenya.

En Tunisie, grâce à son fond des hôpitaux des marchés en croissance (Growth Market Hospital Invest Corp), Abraaj fit l’acquisition après la révolution de 2011 de plusieurs cliniques privées importantes. Outre que ces acquisitions posent désormais problème puisqu’elles ont placé entre les mains d’un groupe étranger probablement en voie de démantèlement et à l’avenir incertain l’un des fleurons de la médecine privée en Tunisie, la dernière acquisition si elle se confirme se serait faite après l’entame des poursuites judiciaires contre Abraaj, c’est-à-dire après 2017, sans que les autorités tunisiennes chargées de surveiller de semblables transactions n’eussent réagi.

Cela évidemment s’ajoute aux nombreux mystères entourant cette affaire auxquels le silence des protagonistes et les menaces de poursuites judiciaires, empêchent d’apporter une réponse.

Fiction du capital privé global

C’est qu’au-delà de la fiction du capital privé global désireux d’investir pour le bien-être des populations des pays sous-développés, cette affaire a révélé des liens insoupçonnés entre capital public et privé, aux Etats-Unis d’Amérique mêmes. Elle s’est par ailleurs déroulée pendant la croisade contre le terrorisme, et a eu pour principal théâtre d’opérations le Moyen-Orient avec comme épicentre le hub économique et financier de Dubaï, et secondairement le Pakistan, au moment où ce pays constituait la base arrière des troupes américaines engagées en Afghanistan, et dont une part importante de la logistique passait par Karachi.

Il ne faut pas oublier que les pannes fréquentes d’électricité survenant à Karachi menaçaient de plonger le port principal du pays dans le chaos et d’interrompre le ravitaillement des troupes américaines. Et l’acquisition de Karachi Electrics par Abraaj avait résolu le problème, mais la compagnie d’électricité était restée endettée envers l’Etat pakistanais pour ses achats de gaz, ce qui avait probablement servi de prétexte pour ne pas la céder à une compagnie… chinoise. Malgré tous les efforts de Aref Naqvi pour revendre Karachi Electrics aux Chinois, les autorités pakistanaises, au nom de considérations stratégiques peu convaincantes (elles avaient accepté la construction d’un port sur la mer d’Arabie relié à la frontière chinoise par plusieurs autoroutes et voies de chemin de fer), mais très probablement sensibles aux pressions américaines, avaient empêché la transaction de se faire et cela avait empêché la compagnie de se renflouer au moment où elle faisait face à des pressions financières croissantes.

Il semble donc qu’ au moment où le concurrent chinois allait entrer en scène dans le grand jeu de l’impact investing, la complaisance (complicité?) américaine vis-à-vis de Abraaj ait pris fin. Ceci évidemment situe déjà le contrôle des marchés émergents en tant qu’enjeu de la confrontation sino américaine.

Pour les peuples, les choses vont de mal en pis

L’impact investing et les equity fund ne semblent donc constituer après la guerre contre le terrorisme que dernier avatar occidental de la recherche de la prise de contrôle économique définitive des pays du Moyen-Orient et de l’Afrique. Pour cela le capital global (occidental) a besoin de l’intercession d’agents locaux qui y possèdent des entrées dont lui-même sait pertinemment être pour le moment dépourvu. Abraaj en fut certainement le prototype ; il faut s’attendre à l’avenir à ce que d’autres sociétés du même type se manifestent, au prix pour les investisseurs d’une gestion financière plus rigoureuse. Ce même capital a besoin pour investir d’un cadre politique approprié que seule la «démocratie» peut lui apporter, dont la Tunisie a constitué durant dix années un prototype peu convaincant.

Dans cette perspective, il est remarquable que durant le Forum de la célébration de l’entrepreneuriat tenu à Dubaï en novembre 2010 et organisé par Abraaj, alors que Hosni Moubarak et Zine El-Abidine Ben Ali exerçaient encore un pouvoir dont nul ne voyait la fin, Naguib Sawiris, un milliardaire égyptien, ait publiquement déclaré en présence de Judith Hale, la sous-secrétaire d’Etat: «Si tout le monde assis ici chasse les gouvernements (arabes), alors nous aurons le pouvoir, tout cela changera».

Onze années de printemps arabe plus tard, les dictateurs ont été chassés, et ceux qui sont restés autant que les nouveaux pouvoirs, celui d’Ennahda en particulier, n’ont fait que se conformer aux nécessités des equity fund et de l’impact investing. Pour les peuples, en revanche, les choses sont allées de mal en pis. Jusqu’où?

* Médecin de libre pratique.

Articles du même auteur dans Kapitalis :

Note de lecture : « King Leopold’s Ghost », au cœur des ténèbres du Congo

Note de lecture : «Party of one», ou la démocratie dans la tourmente

Univers, science et religion : des voies moins impénétrables du seigneur

Donnez votre avis