Avant-hier, samedi 25 mai 2024, la médina de Tunis a commémoré avec une touche esthétique la mémoire et l’œuvre de son historien et sociologue le savant Ibn Khadoun (1332-1406).

Chiraz Mrad

D’abord c’était au Palais Dar Lasram, siège de l’Association de sauvegarde de la médina, que s’est tenu le colloque intitulé «La Muqaddima, l’universalité d’une œuvre».

Une dizaine de spécialistes dont Gabriel Martinez-Gros, historien français de l’Andalousie et d’Ibn Khadoun qui a introduit la journée, et d’autres éminents universitaires comme le juriste Ali Mezghani, l’historien Abdelhamid Larguèche, coordinateur du comité international de soutien à l’inscription de l’œuvre à l’Unesco, Faouzi Mahfoudh, président de la Chaire Ibn Khaldoun (Isesco), Abdelaziz Daoulatli, historien de la ville de Tunis à l’époque hafside, et Mohamed Haddad, islamologue et lecteur d’Ibn Khaldoun.

Cette séance matinale fut modérée par l’universitaire et diplomate Ghazi Ghrairi (notre ancien ambassadeur auprès de l’Unesco).

Les conférenciers ont tenté, chacun sous un angle de vue, ce qu’ils considèrent comme des valeurs universelles de la Muqaddima, ouvrage très avancé dans son époque, qui a fondé une nouvelle discipline «Al-Umran al-bachari», ce que nous désignons aujourd’hui par la science sociologique.

Les fines analyses d’Ibn Khaldoun sur la société maghrébine, citadine et rurale, les conflits entre sédentaires et ruraux, l’écriture nouvelle de l’Histoire, cette manière de voir et de comprendre marque toujours son œuvre du sceau de l’actualité et de la modernité.

La séance de l’après-midi, modérée par l’historienne Dalenda Larguèche, a permis de révéler des aspects peu connus encore de la Muqaddima, l’historienne des sciences. Maissa Ben Saad a levé le voile sur la conception khaldounienne de l’origine humaine et des évolutions ou transformations qu’aurait subi l’espèce humaine durant les âges, les mots clés comme tadarruj (progression) ou tartib (classification ou hiérarchie verticale des métaux, aux plantes, aux animaux simples, à ceux complexes jusqu’à l’homme, la Muqaddima n’a pas encore révélé tous ses secrets.

Le musicologue Anas Ghrab a montré, texte à l’appui, les savoirs musicologiques théoriques et empiriques contenus dans le texte de la Muqaddima.

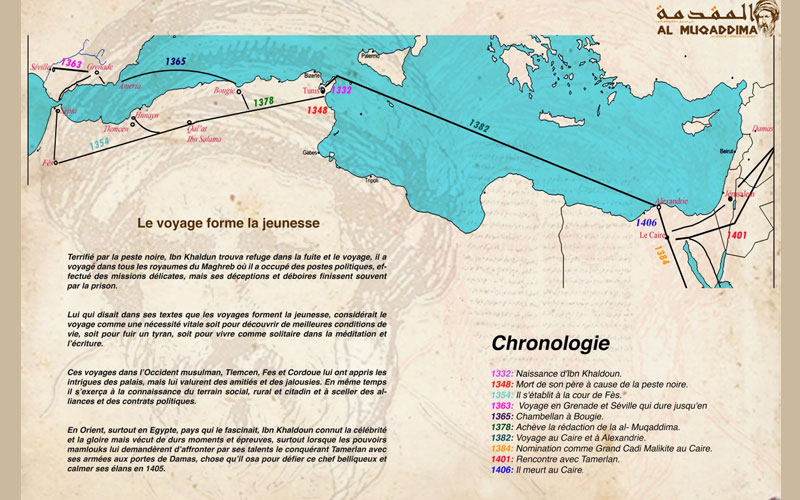

La dernière conférence, celle de l’historien de la ville du Caire, a été consacrée à la dernière partie de la vie du savant passée au Caire à partir de 1382, date de son départ forcé, jusqu’à sa mort en 1406. Bien qu’Ibn Khaldoun fût fasciné par la ville du Caire, sa vie dans la société cairote fut mouvementée par les tentations du politique et les missions souvent forcées comme celle de la rencontre singulière entre le savant et le conquérant Tamerlan en 1401 aux portes de Damas.

La valeur exceptionnelle universelle de la Muqaddima

Le professeur Abdelhamid Larguèche a développé l’idée sur laquelle se fonde la valeur universelle exceptionnelle de la Muqaddima sur le fait que nous sommes comme lecteurs modernes face à la première œuvre qui fonde le rapport organique du politique (c’est-à-dire le propre de l’Etat) à l’ensemble des acteurs sociaux et économiques de la cité. Bien avant Hobbes et bien avant Machiavel il a affirmé de façon profonde qu’au fondement de la plus fine civilisation, il y avait inévitablement la violence et paradoxalement toute violence n’a en vue que les grandeurs pacifiques de la civilisation. «Sœur spirituelle de l’œuvre de Freud dans ses paradoxes de la violence et du désir, la Muqaddima présente de manière originale et concrète une de ces pensées de la défaite qui fait avancer l’histoire», dit-il.

Le récit de l’homme et de son œuvre en images

L’inauguration de l’exposition «La Muqaddima, une œuvre universelle» au Musée de la ville de Tunis a constitué le second chapitre de la journée.

Un long itinéraire, riche et varié, un long chemin semé de roses et d’épines, telle était sa trajectoire brillamment reconstituée par la commissaire de l’expo Afef Mbarek et son équipe à travers une visite thématique allant de son enfance dans le quartier Tourbet-Elbey, à son adolescence et ses premiers voyage suite au drame de la peste qui frappa fort et lui ravit successivement sa mère et son père.

Le récit d’une vie mouvementée et balisée par des voyages, des arrêts et même des retraites savamment fructifiées notamment à Qalaat Beni Salama près d’Oran là où se consacra à l’écriture de la Muqaddima jusqu’en 1377 date de son achèvement.

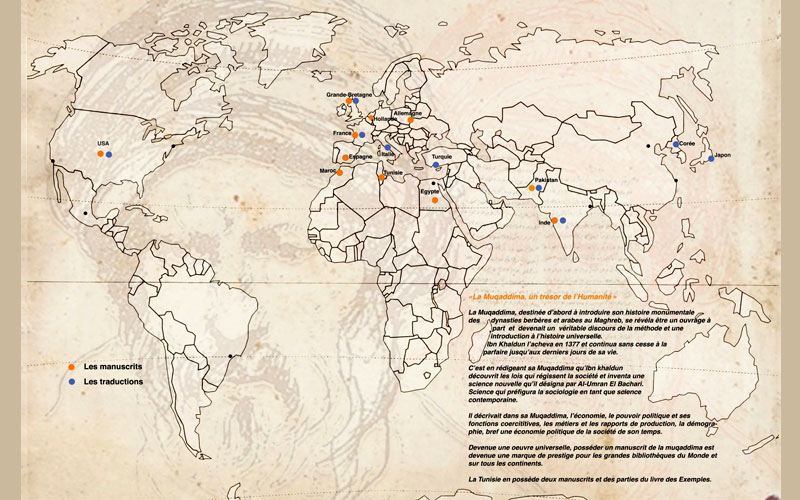

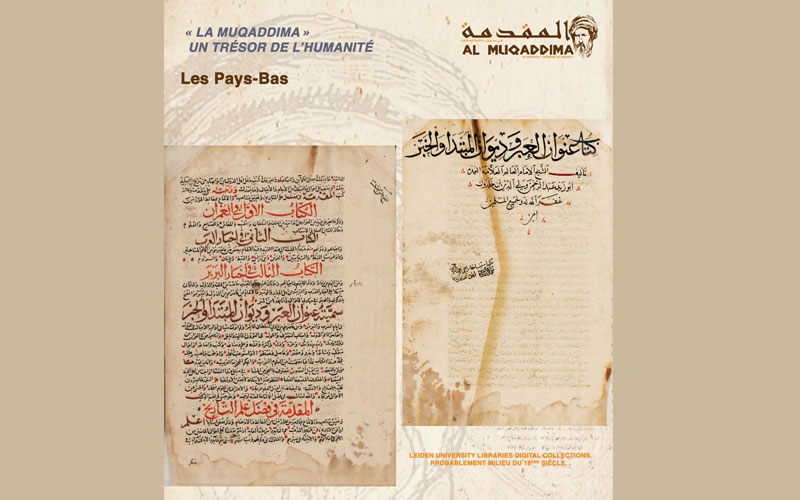

Le fond des manuscrits numériques de la Muqaddima, collecté dans toutes les grandes bibliothèques du monde, de Tunis à Paris et de Leiden jusqu’à Princeton, a occupé une place centrale dans l’exposition destinée d’abord à montrer ce riche patrimoine archivistique de la Muqaddima disséminé partout dans le monde et qui constitue la preuve matérielle de l’universalité de l’œuvre.

Une autre preuve de cette universalité, les multiples traductions qui se sont succédé à partir du XVIIIe siècle, d’Istanbul à Paris, et de Londres à Rome.

La redécouverte d’Ibn Khaldoun à une large échelle par les élites arabes fut inaugurée par les premières éditions imprimées, notamment au Caire avec l’édition de Boulaq en 1847.

L’exposition Ibn Khaldoun, son monde et son œuvre, se poursuivra jusqu’au 5 juin au Palais Kheireddine de la médina. Elle mérite de se prolonger dans un circuit scolaire pour le bonheur de nos élèves et de nos enseignants d’histoire qui trouveront dans ce support idéal, l’outil privilégié pour la vulgarisation par l’image de la vie du savant Ibn Khaldoun, enfant de la médina et du voyage.

* Chargée de la communication du projet «La Muqaddima à la Mémoire du Monde».