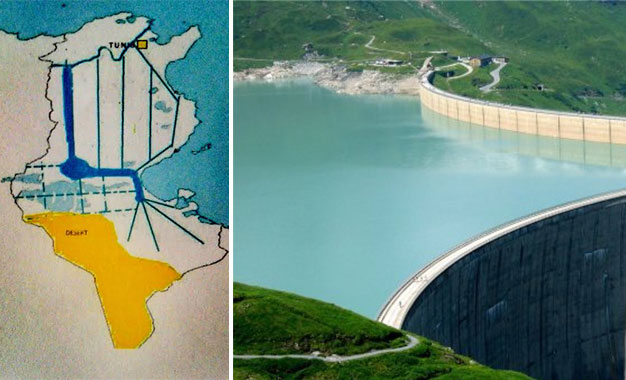

Schéma du réseau hydrique proposé par Dr Jalloul Sghari.

Dix milliards de m3 d’eau de pluie sont jetés chaque année à la mer, s’alarme Jalloul Sghari, docteur en économie de la Sorbonne et maître de conférence à l’université Paris Descartes, dans une étude à paraître et intitulée «Plan d’urgence économique et sociale pour la Tunisie postrévolutionnaire».

Par Hassen Mzoughi

Comment récupérer cette richesse pour booster l’agriculture, absorber le chômage et créer de la plus value économique ?

Comment récupérer cette richesse pour booster l’agriculture, absorber le chômage et créer de la plus value économique ?

Jalloul Sghari a un plan. La Tunisie est en situation d’urgence économique et sociale qui alimente une situation sociale explosive. En l’absence d’une vision globale, la réforme de l’économie passe inéluctablement par des programmes spécifiques dont principalement une mobilisation efficace de l’eau.

La Tunisie pourra devenir un pays riche en eau, assurer son autosuffisance alimentaire, exporter les céréales et autres produits agricoles, réduire sensiblement la pauvreté, voire importer de la main d’œuvre, insiste ce passionné de croissance économique.

Chaque année, la Tunisie dispose d’une masse totale de précipitations de 36 milliards de m3, dont 14 milliards de m3 d’eau bleue vont dans les rivières, lacs, sebkhas, et infiltrée dans les nappes souterraines. Le reste, appelé eau verte, est absorbée par les végétaux (forêts…).

Le captage et la mobilisation de cette eau bleue ne dépasse pas 4 milliards m3.

Résultat choquant : 10 milliards de m3 sont jetés en mer chaque année. Jalloul Sghari affirme qu’il y a moyen de sauver cette richesse. Elle peut être stockée et transformée en eau verte par l’irrigation. Et c’est réalisable.

Le problème en Tunisie n’est pas le manque d’eau mais la mobilisation de cette richesse et sa répartition entre les différentes régions. La Tunisie n’est pas pauvre en eau mais en situation de pénurie économique en eau. Il faut démystifier la réalité rendue plus complexe par la démagogie politique, l’obscurantisme (manque d’eau=punition de dieu), et par le retard pris par les gouvernements successifs à relancer l’économie après 2011.

Il faut de l’audace, de l’imagination et de la volonté politique pour briser le cercle vicieux, réclame-t-il. La problématique de l’eau a été bien gérée par les musulmans en Espagne, les Chinois, les Hollandais dès le 16e siècle, et tout récemment par les Espagnols, les Italiens et les Portugais. Pourquoi ne pas s’inspirer du génie de l’humanité et adopter une solution tunisienne. Sans gros frais, précise le spécialiste tunisien.

Un réseau de canaux artificiels

Ce n’est pas le château d’eau du nord-ouest qui suffit à résoudre le problème. Les barrages coûtent trop cher en entretien et la priorité y est accordée plus à la sécurité des édifices qu’à la sauvegarde de l’eau. Quelque 10 milliards d’eau ont été lâchés par les barrages comme trop plein entre 2000 et 2006 !!

Pour sauver le maximum d’eau possible, notre expert propose l’édification d’un système de canaux axe nord-sud connecté au fleuve Medjerda comme point de départ. Ce réseau de canaux (principalement des cours d’eau artificiels) sera relié aux zones humides existantes d’une superficie de 11 millions de km2 (lacs, sebkhas…) pour en faire des réservoirs de stockage de l’eau d’irrigation, à même de lutter par ailleurs contre les crues, l’érosion, la sécheresse et la salinisation du sol.

La sauvegarde de l’eau participe aussi de la recharge des nappes souterraines, augmente le ratio actuel de 430 m3/hab/an à 1300 m3/hab/an pour dépasser le seuil de l’autosuffisance (1000 m3/hab/an) et favorise la répartition de cette richesse hydrique entre les régions, notamment le sud, région couvrant 62% du territoire mais dépendant à 88% des seules eaux souterraines de moins en moins renouvelables! Il est surprenant de constater que les zones côtières sont desservies en eau et la Tunisie profonde ne l’est pas malgré sa richesse en eau !

Cette infrastructure a une durée de vie infinie, nécessite très peu d’entretien et surtout d’un coût dérisoire à l’Etat. Elle offre notamment une sortie par le haut de la crise du chômage, du sous emploi et de la sous production agricole.

La réalisation de ce projet n’implique pas, souligne l’expert tunisien, de gros investissements. Il ne peut rien coûter à l’Etat. L’armée des ouvriers dits des «hadhayers» dont le nombre a explosé après le 14 janvier 2011 (250%) peut compenser l’effort budgétaire indispensable à ce projet. Le budget consenti pour les ouvriers des «hadhayers» (en gros venant de Sidi Bouzid Kasserine et du nord-ouest) est passé de 82 millions de dinars tunisien (MDT) en 2010 à 260 MDT en 2014. Ce budget sera autrement mieux utilisé pour cette main d’œuvre qui sera mutée à l’édification des infrastructures hydriques et routières.

Le développement de l’irrigation crée la croissance et l’emploi

La mobilisation de l’eau, combinée à l’amélioration de l’infrastructure routière, portuaire, ferroviaire, des télécommunications…, permettra la modernisation de l’agriculture, le désenclavement du monde rural et la création de nouvelles zones de production et de croissance. «Très complémentaires, les deux infrastructures peuvent générer des services productifs», ajoute l’expert.

Une plus grande mobilisation de l’eau pluviale fait jouer à l’agriculture irriguée un rôle moteur. D’autant que la Tunisie dispose d’une superficie agricole totale représentant 62% de la superficie totale du pays. Or 9% des terres sont irriguées, ce qui veut dire que 91% ne le sont pas.

Le développement de l’irrigation crée de l’emploi immédiat. Les 10 milliards de m3 d’eau supplémentaires, «permettraient de créer 639.000 postes d’emploi directs dans le secteur irrigué, sans compter les emplois indirects dont 234.000 nouveaux postes d’emplois ruraux non agricoles», précise Jalloul Sgahri. Une main d’ouvre économiquement efficace, pas des gens oisifs comme les «hadhayers».

«La moitié de cette eau pourrait assurer l’autosuffisance alimentaire, réduire les coûts à l’importation du blé notamment, réguler la caisse de compensation. L’autre moitié de l’eau récupérée peut être utilisée pour augmenter les terres cultivées, assurer une production céréalière supplémentaire destinée à l’exportation, et donc réduire le déficit commercial», ajoute Dr Jalloul Sghari.

L’amélioration de l’infrastructure routière permet de supprimer les barrières entre les régions, donc faciliter l’accès aux marchés agricoles, inciter à l’investissement dans des régions de production autres que les zones «classiques» de la moitié est du pays. Ainsi le cercle vicieux de la marginalisation socio économique peut être brisé avec l’eau et une infrastructure routière adéquate.

Développement agricole et transition politique

On ne peut pas demander au pays de réussir sa transition avec des slogans politiques (liberté, dignité etc.). Des investissements intensifs dans les infrastructures hydriques et routières sont une solution structurelle pour absorber le chômage, intégrer le monde rural dans les circuits économiques, réduire les inégalités, combattre la pauvreté, apaiser les tensions sociales, voire lutter contre la contrebande et le terrorisme.

La Tunisie dispose d’une grosse richesse en terres agricoles qui offre un potentiel important. Elle est l’un des pays les plus riches en terres fertiles en Afrique. La superficie agricole totale représente 62% de la superficie du pays. À cela s’ajoute 1,6 millions d’ha de forêts, maquis et steppes et environ 4,7 millions d’ha de terres incultes dont une bonne partie de zones humides et terres désertiques. Or seulement 9% des terres agricoles sont irriguées.

La filière céréales qui fait travailler la moitié de la main d’œuvre agricole et occupe le tiers de la superficie utile en 2013 (1,3 million d’ha), devrait être visée par la mobilisation de l’eau supplémentaire. Or la moitié de cette eau que la nouvelle structure hydrique capterait, suffirait à assurer l’auto suffisance alimentaire en céréales, et la création de 300.000 emplois directs. L’autre moitié de l’eau mobilisée devrait permettre une production céréalière (blé tendre notamment) supplémentaire pour l’exportation. Le choix de cette production réduirait la lourde facture à l’importation des céréales (valeurs des importations passant de 599 MDT en 2006, à 1.438 MDT en 2008), l’inflation importée, les charges de la Caisse générale de compensation et surtout le poids du chômage, source de plusieurs «dérapages» politico-dogmatiques, exploités par des arrivistes pour prendre le pouvoir.

La dialectique de la ruralité, de la pauvreté, de la marginalisation, de l’explosion sociale et politique, nourrit le fatalisme cher aux gourous islamistes, le rejet social, le désespoir et l’extrémisme dans toutes ses dimensions.

Une arme contre le terrorisme et la contrebande

Il est anormal que la Tunisie n’utilise que le tiers de sa richesse hydrique. Résultat choquant qui interpelle les autorités à tripler les ressources du pays en eau.

La capacité du nouveau système de drainage dépendrait de sa densité. Mais son impact stratégique serait d’une importance capitale. Outre son apport économique et social, il serait indiqué de transformer le canal qui longerait la frontière tuniso-algérienne en un vrai fleuve d’une centaine de mètres de larges et de 10 à 20 mètres de profondeur. À lui seul il pourrait drainer des milliards de m3 d’eau vers les zones déshéritées du Centre et du Sud mais serait un barrage contre le terrorisme et la contrebande, indique l’économiste tunisien.

Le blocage d’ordre politico économique ne peut plus durer… Les autorités doivent être convaincues de leur mission de créer des infrastructures favorisant des retours sur investissements.

La transition politique est fragile et inachevée. Mais quand l’économie stagne, cela devient urgent de trouver son propre chemin selon ses spécificités et ses ressources naturelles et humaines. Se résoudre à la politique du moindre effort genre «taqachof» (austérité) ou liquider des entreprises publiques est dangereux.

Au contraire, le rôle de l’Etat c’est d’atteindre les régions pauvres qui ne disposent pas d’infrastructures capables d’attirer les investisseurs, pour les sortir de leur isolement historique, de consolider justement la transition politique par un effort de relance économique porteur. L’une ne réussira pas sans l’autre.

L’eau en Tunisie : Découplage entre croissance et surconsommation

Tunisie sous stress hydrique: Ce n’est pourtant pas l’eau qui manque (1/2)

Tunisie sous stress hydrique: Ce n’est pourtant pas l’eau qui manque (2/2)

Donnez votre avis