Juan Goytisolo, l’un des plus grands écrivains espagnols de la seconde moitié du XXe siècle, vient de nous quitter à l’âge de 86 ans, dimanche 4 juin 2017 à l’aube.

Par Abdellatif Ben Salem

Le célèbre écrivain est décédé à Marrakech où il élut domicile depuis une quarantaine d’années.

Né à Barcelone en 1931 dans une famille bourgeoise d’origine basque, il perd sa mère à l’âge de sept ans, tuée au cours de la Guerre civile par un bombardement de l’aviation nationaliste sur la ville de Barcelone. Cet épisode tragique marquera sa vie et son œuvre d’un seau indélébile.

Anti-franquiste militant, il s’exile en France en 1956 pour s’installer à Paris, où il entame une carrière d’écrivain à succès malgré son jeune âge, en même temps qu’il fréquente les cercles des résistants espagnols en exil. Ses livres seront dès lors interdits par la censure franquiste jusqu’à la mort du dictateur et le retour à la démocratie.

Auteur dissident, Juan Goytisolo s’inscrit dans la tradition hétérodoxe espagnole qui a donné à la culture hispanique ses meilleurs représentants, comme l’archiprêtre de Hita Juan Ruíz, Matéo Alemán, Francisco Delicado, Fernando de Rojas, Saint Jean de la Croix, Miguel de Cervantès, etc.

En bon continuateur de ce courant culturel qui n’a pas son pareil en Europe, Goytisolo à ressuscité, à partir de son roman ‘‘Makbara’’ (Seuil 1980), le Mudéjarisme littéraire (al-adab al-mudajjan), reflet magnifique de cette Espagne métissée de trois peuples, trois langues et trois cultures.

En 2015, après de décennies d’ignorance et de déni, l’Espagne lui accorde enfin la plus haute distinction littéraire espagnole le Prix Cervantès.

Kapitalis rend hommage à l’auteur de vertus de l’oiseau solitaire par la publication, pour la première fois en langue française, d’un des plus passionnants entretiens qu’il avait accordées ces dernières années

A. B. S.

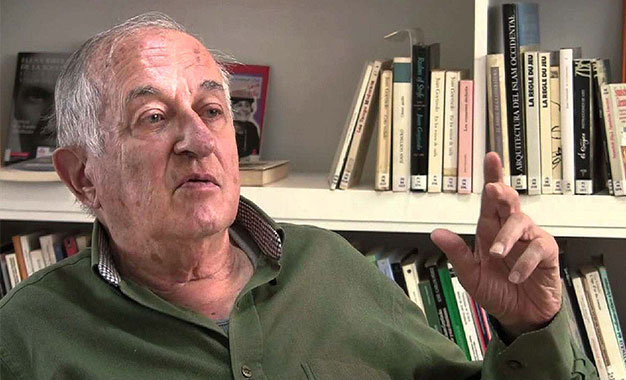

Juan Goytisolo chez lui à Marrakech.

Juan Goytisolo, la fin d’une étape :

«La beauté du monde dure plus longtemps que la souffrance humaine»

* Quand on lit ‘‘Et quand le rideau tombe’’(1) (Telón de boca), on se rend compte que la disparition de votre épouse, la romancière Monique Lange, en 1996, fut durement ressentie par vous. Est-ce que je me trompe en disant que sa mort vous a brutalement mis en face d’un miroir qui vous renvoie l’image de la proximité de votre propre mort? Les premiers chapitres de ce roman sont très durs. Le narrateur dit en effet : «Sa propre existence, ne ressemble-elle pas désormais à l’éclat trompeur d’un astre mort»?

– Toutes les existences, pas seulement la mienne, ressemblent à des éclats trompeurs. C’est la triste réalité à laquelle nous sommes confrontés. Non. Tout au début, quand j’ai entamé la rédaction de ce texte, je n’avais pas éprouvé des sentiments d’amertume, alors que ce travail m’ait pris six ans, je n’en pense pas moins qu’à la fin il y eut tout simplement beaucoup de lucidité.

C’est à quoi je suis parvenu, en rendant hommage à Monique, c’est d’avoir peut-être recherché la beauté du texte à travers les mots les plus beaux et les plus justes possibles. La poésie véhicule un langage probablement plus profond que celui de la philosophie. Je pense en particulier à Hölderlin et à Nietzsche.

Le but du roman consiste à trouver un équilibre, difficile à obtenir, entre la poésie et l’argument ou la trame. Distillé, le roman peut, au travers du processus de décantation, se changer en poème en prose ou en simple scénario cinématographique. Il y a des romans qui sont écrits pour être adaptés à l’écran, ce sont des simples arguments. Mais les romans qui m’intéressent ce sont ceux qui, soumis à un processus de décantation, aboutissent à un condensé de prosodie, de musique des mots, de beauté du langage, c’est-à-dire à quelque chose qui n’est pas tout à fait un argument. Reste qu’il faut atteindre cet équilibre, difficile d’obtenir en réalité.

* Ce texte n’est pas un roman conventionnel comme ceux qu’on peut, d’après vous, adapter facilement à l’écran. Il ressemble plutôt à un poème en prose.

– Oui, mais il renferme un argument. Je crois que les différentes sections ou chapitres peuvent être lus indépendamment les uns des autres, toujours est-il que l’argument existe, il y a une logique argumentale qui court jusqu’à la fin du récit. J’ai toujours opéré une distinction entre le texte littéraire et le produit éditorial. Tous les deux sont bien entendu nécessaires pour le bon fonctionnement de l’édition, mais c’est le texte littéraire qui m’intéresse le plus. J’établirai bien une autre distinction entre les auteurs qui écrivent pour vendre et ceux qui le font pour être lus, disons pour être lus et relus. Je souhaiterai quant à moi avoir le plus grand nombre de relecteurs possible. Je ne cherche pas à avoir le plus grand nombre de lecteurs, mais de relecteurs.

* Citer Nietzsche, a-t-il pour vous une signification particulière, puisqu’on peut en effet faire une lecture de Et quand le rideau tombe à partir d’un certain nombre de phrases qui sonnent comme des aphorismes. Dans ce récit, il y a trois personnages : Elle, le narrateur et Dieu…

– Oui, le démiurge ou Méphisto qui se fait passer pour Dieu (rire).

* Mais oui, ce dernier fait même des réflexions terribles. A un moment donné il dit : «Vous n’avez qu’une certitude, mais vous refusez de la regarder en face : c’est l’égalité dans la mort».

– Oui, c’est la seule égalité qui existe.

* Est-il vrai qu’à 75 ans, il n’existe qu’une seule égalité pour vous, celle de l’égalité dans /devant la mort ?

– Oui, bien sûr. C’est bien la seule égalité; il faut bien l’admettre. (Silence prolongé). Même si on maltraite beaucoup les morts.

* Que voulez-vous dire ?

– Bon, n’est-on pas en train d’exhumer des fosses communes les morts de la Guerre civile espagnole. J’ai tellement acquis d’expériences des zones des conflits que j’ai une idée ASSEZ précise de la façon dont les vainqueurs malmènent les morts du camp des vaincus.

* Cela veut-il dire qu’il n’y a même plus d’égalité dans la mort.

– Il devrait y avoir, et pourtant on continue à maltraiter les morts.

* Ce récit est plutôt autobiographique, non ?

– C’est une fiction autobiographique. Lorsque la vie entre dans la littérature elle se change en littérature et il faut la prendre telle quelle. On y trouve des nombreux éléments autobiographiques, mais ils y sont interpolés en fonction des nécessités de la fiction autobiographique. Bien évidemment je n’ai parlé ni avec Méphisto, ni avec le démiurge, ni avec Dieu.

* On note dans votre récit la présence d’un enfant, on y lit également nombre de réflexion autour de l’enfance du narrateur. Vous écrivez : «Il n’avait jamais voulu avoir une descendance, assumer la responsabilité d’une existence acculée à une condamnation irrémédiable». Cela me paraît autobiographique : vous n’avez jamais voulu avoir d’enfants.

– Non, je n’ai jamais voulu assumer une telle responsabilité. En revanche, je l’ai assumé avec des enfants qui ne sont pas les miens. Je suis heureux de pouvoir aider ces enfants sans être le responsable de leur existence.

* Quelle différence ?

– Ces petits existent en dehors de moi et je les aide. Je ne suis pas responsable de leur venue au monde. Je n’ai jamais voulu perpétuer l’espèce.

* Monique a-t-elle désiré avoir des enfants avec vous ?

– Je ne le pense pas. Elle avait une fille d’un premier mariage et je doute fort qu’elle n’ait jamais eu l’idée d’avoir un enfant avec moi. Elle a bien compris ma décision de ne perpétuer d’aucune manière le désastre.

* Dans la lucidité pessimiste de ce récit…

– … Pessimiste non. C’est de la pure lucidité. Pour l’heure je suis la personne la moins pessimiste au monde. Ce qui est arrivé en 1996 (la mort de Monique) fut pour moi un coup très dur. Mais maintenant je ne suis plus pessimiste. Une amie m’a dit : «Vois-tu, quand tu auras soixante-dix ans, tu dois accepter chaque nouveau jour comme un don, comme un cadeau». Et c’est ce que je fais. Je ne veux pas faire quelque chose dont je n’ai pas envie. Je refuse de me laisser programmer; je préfère programmer moi-même mon existence; je vis avec qui je veux, où je veux, je choisis la famille ou les enfants avec lesquels je veux vivre. Je ne suis pas du tout pessimiste, je vis au jour le jour.

* Redonnons la parole au démiurge de votre récit : «Je serais là pour clore la parenthèse entre le néant et le néant». Où se situe la littérature dans tout cela ? Ecrire pourquoi faire ?

– Si je savais pourquoi, je n’écrirais pas. Je n’ai jamais su pourquoi j’écris, je crois que je suis génétiquement programmé pour l’écriture, d’autant que je ne sais rien faire d’autre; je suis d’une impuissance pratique totale. Je ne sais pas ce que je ferais si je n’étais pas entouré de gens qui ont le sens pratique. A part écrire, je ne sais rien faire d’autre. Pourquoi j’écris? Je ne le sais pas.

* Ne seriez-vous pas animé d’un certain désir d’éternité, d’avoir une descendance? N’est-il pas vrai que quoique vous affirmiez qu’«après moi, le néant», vous souhaitez secrètement que vos livres vous survivraient ?

– Dites-moi, croyez-vous vraiment que l’Espagne ou l’Europe existeraient dans mille ans?

* Non, probablement pas.

– Probablement pas. Lorsqu’on sait qu’il existe des gens qui pensent à l’immortalité ou bien ils programment leur immortalité, comme Camilo José Cela, à travers les fondations, les universités, les noms des rues, je trouve cela ridicule. Si mon œuvre vaut quelque chose, elle sera lue. Les hommages et les fondations n’ont aucun sens pour moi. Je ne crois rien de tous cela. Il y a des œuvres qui traversent les siècles parce qu’elles ont ajouté quelque chose à l’arbre de la littérature. Mais l’œuvre qui n’apporte rien de nouveau elle ne sera plus lue quelque soient les hommages ou les statues que les ‘‘Autonomies’’(2) érigeraient en l’honneur de son auteur, pour qu’en fin de compte les pigeons viennent faire leurs déjections dessus. Si on veut marquer du respect pour ses messieurs il aurait mieux fallu leur ériger des statues en position assise pour qu’ils puissent se reposer… Les voir souvent en position débout, me semble comme un terrible châtiment.

* A un autre moment vous écrivez : «La littérature unissait et distillait l’essence des deux passions de sa jeunesse – l’histoire et la géographie – de manière unique». Ce furent celles-ci donc les passions de l’enfant Juan Goytisolo ?

– C’était l’unique chose à laquelle je m’intéressais. J’ai conçu à l’âge de quinze ans l’idée absurde de devenir diplomate rien que parce que le diplomate pouvait voyager. Je ne voyais pas d’autres façons de voyager, car sortir de l’Espagne pour voir le monde était ma plus grande obsession.

* Vous avez réussi à donner corps à cette obsession. Votre littérature n’est pas faite à base d’Atlas et autres encyclopédies, elle est bâtie sur l’expérience accumulée au cours de nombreux voyages. Dans Et quand le rideau tombe vous évoquiez un voyage en Tchétchénie en guerre, sur les pas de Tolstoï.

– Oui, ce fut pour moi une expérience extraordinaire que de partir en Tchétchénie avec comme compagnon le roman de Tolstoï. De retour je relus tout Tolstoï, son témoignage sur les guerres du Caucase est magnifique.

* Pourquoi avez-vous injecté ce témoignage dans ‘‘Et quand le rideau tombe’’ ?

– Parce qu’il constitue l’un des fils de la trame. L’image du chardon meurtri, piétiné par les bottes de la soldatesque russe, les bottes du tsar, celles d’Eltsine et celles de Poutine. C’est l’un des fils de la trame : le recommencement absurde de la barbarie humaine. Entre les progrès de la société et l’héritage bestial, c’est parfois l’héritage bestial qui l’emporte. De ce côté-là les choses n’ont guère évolué. Les brutalités de la Guerre civile espagnole se perpétuent dans toutes les guerres civiles. Vous avez connu la guerre au Liban (3), moi j’ai vu celle de l’Algérie. Tu te demandes en quoi l’espèce humaine s’est améliorée? Mais ne serait-il pas plus juste de l’appeler plutôt espèce inhumaine?

* Il est effrayant de constater que cette brutalité n’est plus l’apanage des peuples démunis et analphabètes, elle existe également chez les peuples prospères et scientifiquement avancés.

– C’est ce que nous constatons actuellement, comme ces invocations récurrentes de Dieu, venant tout aussi bien des terroristes de Ben Laden que de ceux de Bush. Nous devrions apprendre à laisser Dieu en paix. Pourquoi continue-t-on à invoquer Dieu pour justifier les atrocités, les massacres et la barbarie.

* Le Méphisto de votre récit dit ceci : «Quand j’ai chié votre monde physique et que de Là-haut j’ai contemplé mon Œuvre, j’en ai frissonné d’horreur : ce que je voyais était pire qu’une crotte, qu’une bouse puante, qu’une masse pâteuse et fétide moulée comme de la crème fouettée». Et il ajoute qu’un âne vint arroser ce monde d’un petit besoin.

– Il existe des antécédents à cela dans la littérature espagnole. Mateo Aléman disait que quand Jupiter créa le monde, il créa en premier lieu l’âne, ensuite il créa l’homme, et quand l’âne a contemplé le monde il l’arrosa de son urine. Mateo Alemán considérait déjà que la création méritait d’être noyée dans la pisse d’un âne, j’en conviens que c’est un jugement extrêmement dur mais c’est un jugement qui s’inscrit dans une tradition littéraire.

* Voyez-vous les choses de cette manière ?

– Disons que je ne suis pas d’accord à cent pour cent avec mon personnage, mais cela n’empêche pas la brutalité de se perpétuer dans le monde, même si les intellectuels modernes et postmodernes ne veulent rien savoir, la brutalité se perpétue toujours. Pas seulement à travers les guerres, mais à travers aussi les famines qui frappent l’Afrique ou le continent sud-américain.

* Tout au long de votre vie vous étiez restés toujours fidèles à vous-même, vous n’avez jamais déposé les armes, malgré la perpétuation de la brutalité et de l’injustice. Vous vous refusez à vous enfermer dans une tour d’ivoire.

– Je pense qu’il s’agit des deux choses distinctes. Le véritable engagement du créateur se fait avec sa propre langue. Il peut y avoir des créateurs canailles, comme par exemple Quevedo, qui fut l’incarnation du parfait salaud. Il était misogyne, il vomissait les homosexuels, les juifs, les noirs et les Maures ; il arborait un patriotisme sans tâche et puis un jour on a découvert qu’il était un agent à la solde de l’Ambassade de France : Le parfait salaud quoi. Mais il fut un poète génial. Prenons aussi le cas de Céline, antisémite, collaborateur et tout ce que vous voulez, mais auteur du Voyage au bout de la nuit, l’une des plus grandes œuvres du XXe siècle. Pour moi il s’agit de deux choses différentes. Mon engagement fut toujours avec les mots, restituer à la culture et à la communauté littéraire à laquelle j’appartiens une écriture nouvelle, un langage différent en tout, de ce qui existait et que j’ai reçu d’elle quand j’ai entamé mon travail de création. J’ai assumé également des engagements au profit des causes civiques. D’abord contre le franquisme et aujourd’hui contre les nationalismes et les fondamentalismes y compris le fondamentalisme de la technoscience qui me paraît actuellement le plus dangereux.

* Quand on lit ‘‘Et quand le rideau tombe’’, on est d’emblée frappé par la dureté des réflexions ; mais vers la fin on est surpris par les propos optimistes du narrateur. Après avoir affirmé que la vie est une parenthèse, et rêvé sa propre mort, ce dernier se réveille pour dire : «le rendez-vous sera pour un autre jour : le jour où le rideau de scène se lèverait et qu’il aurait à affronter le vertige du vide. Oui il était pour quelque temps encore dans le théâtre, parmi les spectateurs du parterre».

– Oui c’est la réalité, le narrateur dispose d’un jour de plus dans sa vie. Il constate que la peine disparaît avant la beauté. La beauté du monde subsiste, mais la douleur humaine non. L’oubli est plus fort que toute autre chose.

* Huit ans après ces événements qui vous ont occasionnée tant de souffrances, avez-vous le sentiment que la peine a disparu ?

– Oui, la douleur de la perte s’atténue, la peine s’amenuise et les souvenirs pâlissent. Tout s’estompe, cela paraît impossible mais c’est comme ça. Ainsi va la vie.

* C’est une miséricorde, autrement la vie serait plus difficile à vivre.

– Bien évidemment. Heureusement que les choses sont ainsi faites. Je pense que je n’écrirai plus de fiction, ce que j’avais voulu exprimer sur le plan de la création romanesque, je l’ai condensé dans ce récit. A présent je vais me mettre à écrire des articles et des essais. Je prépare en ce moment un essai sur Manuel Azaña écrivain, je voudrais lui donner pour titre Azaña ou la passion critique. Azaña fut un auteur formidable. Je vais participer comme acteur dans le film de Jean-Luc Godard qui sera tourné à Sarajevo. Ne trouvez-vous pas amusant qu’à mon âge j’entame une carrière d’acteur de cinéma !

* La rédaction de ce livre vous a pris six ans, ce texte n’en demeure pas moins le plus bref que vous ayez jamais écrit au cours de votre carrière.

– Oui, j’ai taillé jusqu’à ce que ce travail d’écriture devienne un travail de réduction, j’ai ciselé jusqu’au noyau médullaire de cette même écriture. Ce bref opuscule a au moins l’avantage dont parlait Céline : Un de ses admirateurs lui avait écrit un jour ceci : «le grand avantage de vos livres, c’est quand ils me tombent des mains ils ne m’écrasent pas les pieds». Je considère cela comme un éloge extraordinaire. J’ose espérer que Et quand le rideau tombe n’écrasera les pieds de personne, s’il lui arrive de tomber des mains des lecteurs, une éventualité dont il faut malgré tout tenir compte.

Propos recueillis par Javier Valenzuela

(Traduit de l’espagnol par Abdelatif Ben Salem)

Source : ‘‘El País’’ du 15 février 2003.

Notes :

1- Juan Goytisolo, ‘‘Et quand le rideau tombe’’, traduit de l’Espagnol par Aline Shulmann, Fayard, Paris, 2005.

2- L’auteur évoque avec ironie la course des régions autonomes d’Espagne à la célébration de leurs gloires locales. (N.d.T).

3- Javier Valenzuela était correspondant permanent du quotidien ‘‘El Pais’’ au Liban.

Articles de et sur Goytisolo dans Kapitalis:

Abd al-Rahmân Ibn Khaldûn et les révolutions arabes

Portrait de l’écrivain en Don Quichotte

Donnez votre avis