La visite en Tunisie d’une délégation parlementaire américaine, qui plus est, reçue par le président de la république Béji Caïd Essebsi et le chef du gouvernement Youssef Chahed, n’a pas suscité de polémique. Il y avait pourtant matière à polémique. Jugez-en…

Par Yassine Essid

Pendant tout un quinquennat, la folle agitation du ministre des Affaires étrangères tunisien, Khemaies Jhinaoui, aurait bien pu égaler celle d’un subalterne chargé de l’acheminement du courrier diplomatique. Particulièrement féru de voyages, ses visites et ses missions officielles, aussi inutiles que vaines, sont réalisées à grands frais aux dépens du contribuable.

Le volume de ses déplacements contraste avec l’état d’un pays neutre, relativement modeste, tributaire de l’aide internationale au développement, dépourvu d’ambition, contrairement à l’opinion que cherchent à promouvoir ses dirigeants, et qui ne possède aucune influence notoire lui permettant de s’élever au rang d’acteur agissant du système régional ou international.

Quant aux menaces d’extension des troubles qui secouent ses voisins, elles relèvent principalement des prérogatives de ses collègues de la Défense et de l’Intérieur. Bref, l’Etat aurait bien pu se passer de lui.

Révérences, compliments, solennités, à en crever de rire

Dans ce musée du grotesque, toutes les rengaines et les refrains du répertoire diplomatique sont répétés à satiété : renforcer les relations bi ou multilatérales, discuter des moyens de bâtir avec ses homologues des liens dans les années à venir, célébrer par des cérémonies de signature de traités portant sur des projets de coopération qui, le plus souvent, restent sans suite.

On se réjouit de le voir serrer les mains de ses homologues; on s’amuse de les regarder se congratuler mutuellement, rechercher les compliments réciproques, s’arracher l’un à l’autre des propos élogieux sur l’engagement de leurs pays pour la paix et la prospérité. Et lorsqu’ils se séparent, il s’avère toujours que l’un trouve l’autre remarquable. Ce ne sont la plupart du temps que des révérences, compliments, solennités, qu’il y a de quoi crever de rire.

Ce commerce divertissant résume aujourd’hui l’activité du chef de la diplomatie qui, à l’instar de tous les dirigeants de ce pays, a fini de se tenir pour un être d’une essence supérieure, destiné par nature à diriger, tandis que nous avons vocation à l’admirer et l’applaudir.

M. Jhinaoui a-t-il dénoué des crises, réglé des conflits, contribué à affermir la confiance des gouvernements étrangers envers la Tunisie ? Certes, il a réussi à satisfaire le caprice d’un chef d’Etat en fin de mandat qui, dans un de ses rares moments d’extraordinaire lucidité, avait cru bon de s’offrir «son» propre Sommet arabe. Ce fut pourtant, comme d’accoutumée, le Sommet des défections, de la mésentente et de l’absence de consensus.

Toutefois, à quelque chose malheur est bon. Car malgré la désillusion diplomatique, l’événement nous a valu le fleurissement, l’embellissement et la réfection des routes destinées à être empruntées par les cortèges officiels.

Un exécutant à l’entière dévotion du chef de l’Etat

L’arrivé du monarque élu, Béji Caïd Essebsi, a perpétué la tradition, héritée des institutions de la Ve République en France, qui consiste à ce que la nomination du détenteur de ce portefeuille procède d’un choix exclusif du chef de l’Etat et échappe à tout marchandage.

Pourtant, dans les démocraties parlementaires qui se respectent, le titulaire de cette fonction est le seul membre du gouvernement à pouvoir engager le pays sur la scène politique extérieure de manière autonome.

Dans certaines circonstances, sa parole, seule, peut même suffire. Or sous le régime personnel instauré par Bourguiba autant que Ben Ali, les ministres des Affaires étrangères n’ont été que des commis entièrement subordonnés au président de la République, qui les choisit personnellement et les révoque quand bon lui semble.

Sous le présent mandat d’un chef d’Etat strictement réduit à ses pouvoirs régaliens, il est normal que la personne en charge de la diplomatie soit une personnalité ordinaire, sans envergure intellectuelle, sans vision géopolitique, sans dessein personnel ni destin national, privée de toute stature, et qui accepte d’être à l’entière dévotion du chef de l’Etat. Il est l’instrument privilégié du pouvoir exécutif suprême dans ses relations politiques avec l’étranger, n’a qu’une fonction d’exécutant, n’occupe aucune place centrale dans la défense des intérêts du pays et, à travers elle, de sa gouvernance.

Chef hiérarchique d’un département spécialisé dans les relations extérieures de l’État, il n’a pas vocation naturelle à «faire» la politique étrangère, il est juste ministre du président.

Généralement, un contexte de crise peut lui offrir les moyens de s’émanciper de la tutelle politique et de s’affirmer dans un rôle de représentant de l’État à part entière. Mais il faudrait pour cela avoir une personnalité suffisamment affirmée et indépendante pour pouvoir se dérober à celle du chef de l’Etat et de ses conseillers.

Malgré les changements géopolitiques en profondeur qui ont touché le pays, et la transformation précipitée et improvisée des réformes politiques qui s’en suivirent, l’instauration d’institutions démocratiques et la pratique du vote sans véritable programme ni stratégie, n’ont pas abouti à de réels changements des modes de gouvernement, encore moins de sérieuses politiques de croissance et de développement. Sous l’influence de l’opinion publique et les diktats des corps intermédiaires devenus des groupes de pression voire d’opposition, l’exécutif, bien faible, était acculé à ne prendre aucune décision économiquement optimale.

De plus, devant la complexité croissante de la scène diplomatique, l’ancien paradigme cède chaque jour un peu plus la place à un nouveau, celui de la politique globale menée par une diplomatie poly-latérale par l’entremise d’acteurs collectifs non-gouvernementaux : individus, ONGs, entreprises qui mènent leurs projets à coups de courriers électroniques et de déplacements de leurs présidents pour rencontrer des chefs d’Etats. Leur montée en puissance est à l’origine de la politisation de questions nouvelles : la paix, en tant que valeur différente de la stricte sécurité ou de la justice des Etats, les questions humanitaires, la santé dans le monde, et le défi de l’environnement.

Jadis, le télégraphe et le téléphone avaient modifié profondément les rapports politiques des nations que les chemins de fer n’en ont modifié les rapports économiques. Et c’est dans le domaine de la diplomatie que l’application pratique des ces inventions déclenchèrent une révolution véritable.

Une conception disproportionnée de la place de la Tunisie

Au lendemain de l’indépendance, Bourguiba avait une conception disproportionnée quant à la place que devait occuper la Tunisie dans le concert des nations, multipliant démesurément le nombre des représentations diplomatiques accréditées à l’étranger. Or un petit pays comme la Tunisie, qu’avait-il alors besoin de veiller à ce qui se passait au-delà de ses frontières, qu’avait-il même besoin de diplomates?

Pendant longtemps les diplomates se contentaient d’envoyer régulièrement leurs dépêches qui renseignaient leur gouvernement sur tel ou tel pays et rendent compte sur la façon dont ils ont accompli les instructions reçues. Rencontres, négociations et visites devaient être préparées et gérées, la liste des thèmes à aborder et des personnes à rencontrer préparées.

Occasionnellement, répondant aux directives de leurs gouvernements, ils expriment la position politique de leurs pays par rapport à certains événements. Mais compte tenu de la modeste situation stratégique d’un petit pays qui n’avait à craindre aucune menace extérieure, l’activité diplomatique contribuait rarement à concerter une stratégie de portée régionale ni une vision d’avenir. C’est encore le cas malgré nos 63 ambassades et neuf consulats, la plupart inutiles, dont l’opinion ne se soucie guère et qui représentent un vrai gaspillage de l’argent public.

L’essor exponentiel des technologies de communications et des réseaux sociaux a entraîné une nouvelle forme de circulation de l’information au sein d’une communauté d’individus, entre institutions, et entre organisations, entre institutions et individus.

L’expression de voix, naguère étouffées par des régimes autoritaires, bénéficient désormais d’une audience mondiale auparavant inaccessible qui n’a pas épargné la communication diplomatique ni la propagande idéologique devenues des pratiques fortement développées.

Les plateformes, à l’origine de ces réseaux, se sont hissées au rang de nouveaux acteurs de relations internationales. Etats et chefs d’Etats s’en sont emparés pour leurs communications politiques et diplomatiques comme en témoigne le nombre élevé des Tweets de Donald Trump qui sont autant de réactions à chaud aux événements mondiaux.

Les piètres performances de nos ambassadeurs et consuls

Par ailleurs rares sont aujourd’hui les ministères qui ne possèdent pas leur compte Tweeter. L’absence de hiérarchie, la vitesse de circulation de l’information a entraîné un marché ouvert et visibles des idées. Dans les relations internationales, les réseaux sociaux ont un objectif d’influence et intègrent donc assez naturellement les stratégies globales des pays qui décident de les adopter, surtout lors des conflits.

L’instantanéité des échanges impose de nouvelles contraintes aux diplomates dont ils ont du mal à se défaire, Elle bouleverse la chronologie classique de diffusion de l’information, et dans leurs audiences : entrevues, pourparlers, négociations, les officiels, qui ne peuvent plus se réfugier derrière les principes de la censure et de la confidentialité, doivent se confronter au rôle croissant dans l’arène internationale de ces nouveaux instruments de communication qui remettent en cause la manière dont ils envisagent leur rôle, principalement par rapport à l’opinion qu’on se fait d’un personnel diplomatique passablement instruit et n’arrive plus à comprendre les vrais enjeux de la politique internationale.

Sans exagérer, et au vu des piètres performances de nos ambassadeurs et consuls, le travail diplomatique pourrait être mené très simplement par une équipe restreinte, à partir d’un ordinateur connecté au réseau. À quoi bon des déplacements à des milliers de kilomètres lorsqu’il suffirait d’une vidéoconférence pour discuter ou négocier ? Il faut imaginer les économies à réaliser dans ce domaine. L’intérêt de ces «postes de présence virtuel» est même reconnu par des pays riches d’Occident. Il repose sur un constat qu’il n’est plus possible, vu l’explosion des coûts, d’être représenté physiquement auprès des 197 Etats souverains en plus de la présence consulaire dans les 350 villes de plus d’un million d’habitants que compte le monde d’aujourd’hui. La diplomatie américaine développe d’ailleurs de plus en plus en conséquence des «consulats virtuels» : au nombre de 33 aujourd’hui, ils seront 20 de plus dans un an. Ces «postes de présence virtuels» pourraient effectuer 50% des tâches des consulats traditionnels, pour un coût nettement moindre.

Une délégation américaine parlementaire à Carthage pour quoi faire ?

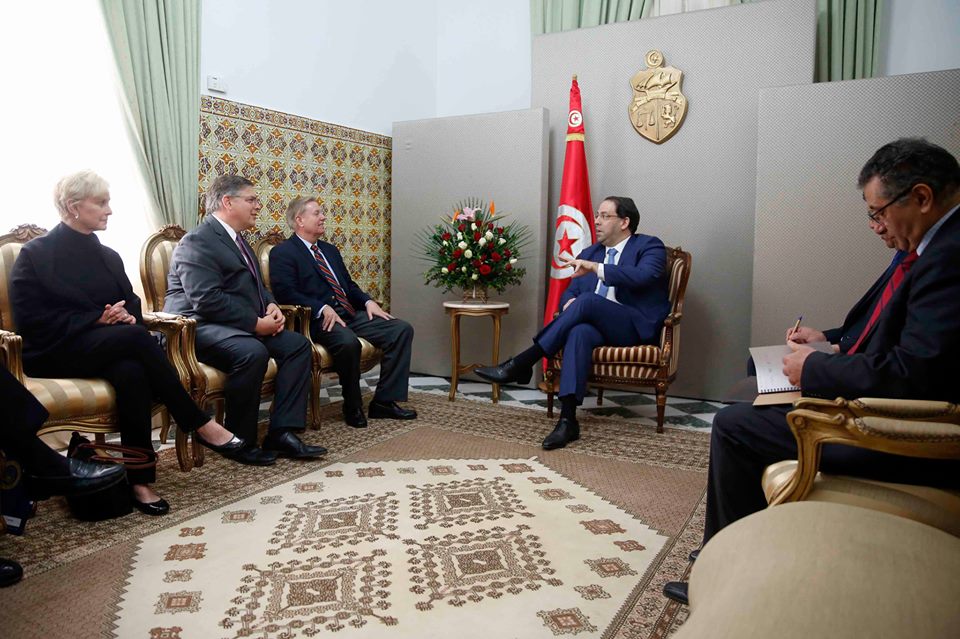

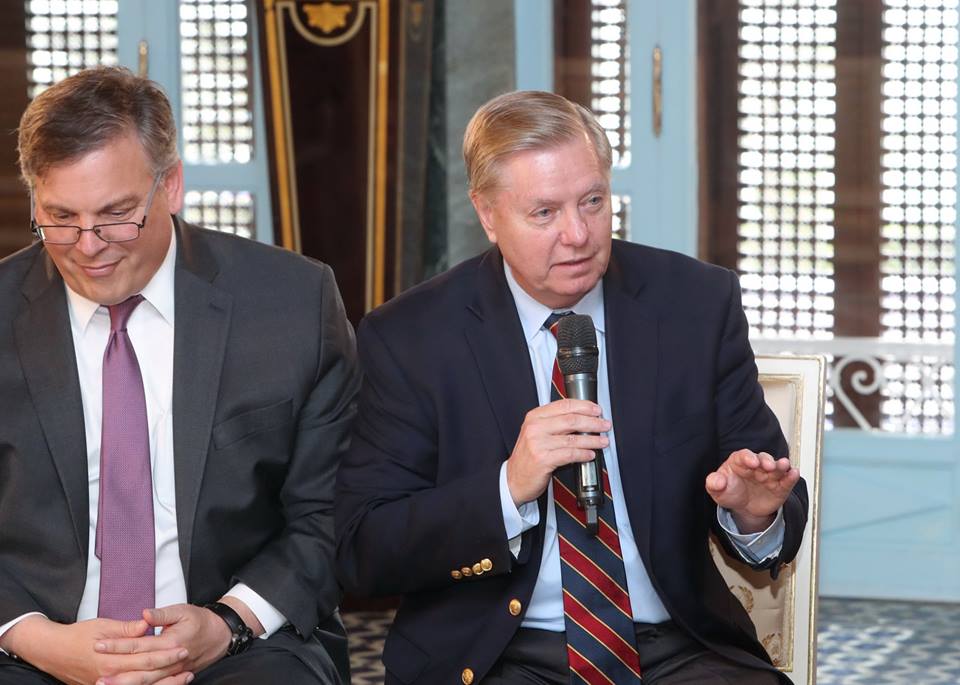

C’est ainsi, par exemple, que l’on découvre à quel point nos politiciens ont du mal à se départir de certains réflexes. On apprend, en effet, l’arrivée en Tunisie d’une délégation américaine présidée par le sénateur républicain de la Caroline du Sud Lindsey Graham. Elle fut reçue par le chef de l’Etat et le Premier ministre. Quant à l’objet de cette visite, le gouvernement croit sérieusement qu’il relève du secret (de Polichinelle). Ce serait alors uniquement une visite de courtoisie à laquelle ne manquerait que l’échange des cadeaux.

Au-delà du fait que M. Graham représente un Etat américain qui bat le record national en matière de violence contre les femmes, le chef de la délégation a pourtant à son actif un beau palmarès, aussi exécrable en matière de politique réactionnaire, antisociale et belliqueuse que celui pratiqué par ses mentors républicains, passés et présents, de George Bush à Donald Trump. Il y a là de quoi rendre sa visite bien embarrassante pour ceux qui font de la jouissance des droits de l’homme, du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde leur credo essentiel.

Ainsi, dans la hiérarchie des valeurs de ce nouvel ami de la Tunisie, on découvre qu’il avait voté contre le projet de loi réprimant les violences contre les femmes (Violence Against Women Act). Mais, après tout, me diriez-vous, c’est là l’affaire des Américains entre eux. Il y a cependant d’autres aspects de sa personnalité qui nous interpellent directement. M. Graham, qui se vante d’être le partisan d’une politique interventionniste, avait soutenu l’invasion et l’occupation de l’Irak. Il est surtout un fervent adepte de la doctrine de la guerre préventive. Il avait dans ce sens fortement encouragé le projet d’une frappe «préemptive» contre l’Iran pour l’unique raison que cet Etat peut acquérir certains «moyens de destruction massive» même si les Etats-Unis ne disposent d’aucune preuve indiquant que Téhéran possède l’arme nucléaire. Il a également fortement défendu l’intervention militaire dirigée par l’Otan en Libye et la guerre menée par l’Arabie saoudite, qualifiée de partenaire stratégique et ennemi mortel des Iraniens, contre le Yémen.

Le sénateur Graham a également toujours défendu d’un zèle ardent l’Etat d’Israël. Il s’est félicité du transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem et, le 11 mars 2019, avait déclaré qu’il encouragerait le gouvernement Trump à reconnaître les hauteurs du Golan comme faisant partie intégrante d’Israël.

Les défenseurs de la cause palestinienne et les grands gueules de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pourfendeurs de la normalisation avec l’Etat hébreu, avaient raté là une belle occasion pour organiser quelques petits rassemblements de protestation.

Manœuvres cousues de fil blanc à propos de la crise libyenne

Mais oublions tout ça et voyons quel était l’objet réel de cette visite inattendue. La diplomatie américaine, toujours soucieuse d’exposer à ses partenaires étrangers, par ailleurs flattés de faire l’objet d’une telle considération, le bien-fondé de sa politique étrangère, ne cherche en fait qu’à inciter les autorités à se rallier à son point de vue.

La présence d’une délégation présidée par un sénateur dont on vient d’esquisser le portrait, ne pouvait avoir pour objet autre chose que la guerre civile en Libye. C’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un Etat voisin, qui vient d’organiser un Sommet arabe dont les membres s’étaient engagés à continuer à apporter leur soutien politique et financier au gouvernement d’Union nationale, reconnu par la communauté internationale et d’œuvrer pour lever les obstacles entravant son action. Il n’y a là rien qui puisse convenir aux Américains.

Alors que veulent-ils ? Reprenons brièvement l’affaire de l’imbroglio libyen. Une Libye divisée en deux parties. D’un côté, les territoires de l’est que contrôle le maréchal Khalifa Haftar. De l’autre, la ville de Tripoli, actuellement dirigée par les milices islamiques et par un gouvernement intérimaire d’Union nationale approuvé par les Nations unies avec, à sa tête, le Premier ministre Fayez Al-Sarraj. Pour les Américains il s’agit là d’un gouvernement fantoche.

Début avril, surprenant tout le monde, le maréchal Haftar décide de déclarer la guerre à Tripoli et à toutes les forces placées sous le gouvernement du Conseil présidentiel. Il ordonne à son armée d’entrer dans la capitale libyenne. Officiellement, le but de Khalifa Haftar est d’expulser les insurgés et les unités islamiques de l’ouest du pays. Or si jamais il parvenait à s’emparer de la capitale, le gouvernement soutenu par l’Onu n’aurait plus de sens et, à terme, le maréchal pourrait utiliser le soutien de sa puissante armée pour unir la Libye et en devenir l’unique dirigeant.

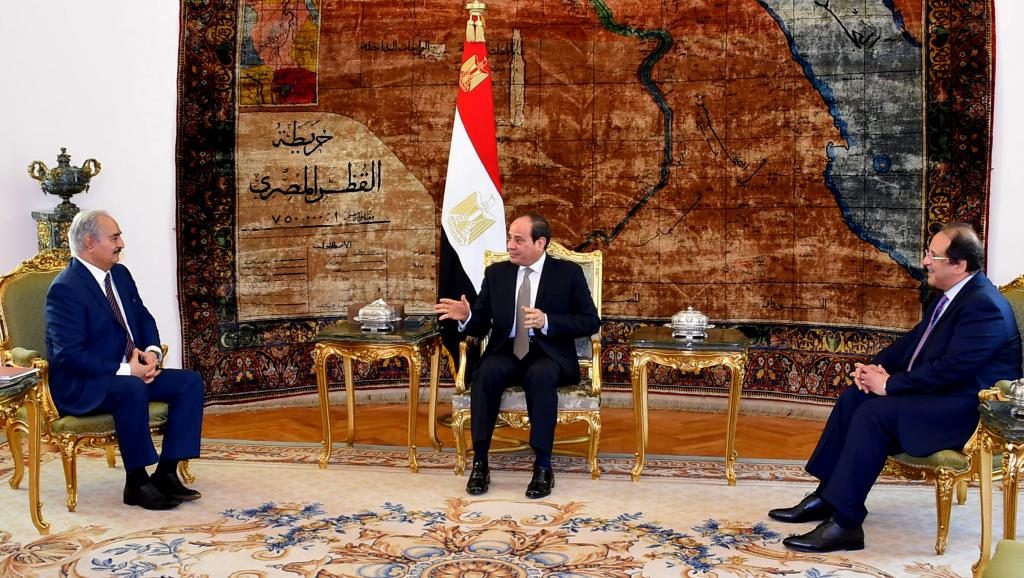

Le général Haftar, l’homme des Américains en Libye

Il est évident que l’action de Haftar, citoyen américain, ne pouvait se faire sans l’aval des Etats-Unis. Il suffit pour l’admettre de se remémorer l’histoire de ses liens étroits avec la CIA pendant de nombreuses années. En 1987, alors que la Libye était en guerre avec le Tchad, Khalifa Haftar, qui dirigeait les opérations, a dû subir une défaite dévastatrice et fait prisonnier avec 400 de ses subordonnés. En 1988, il est libéré à la demande de la CIA qui en fit ensuite un opposant au régime de Kadhafi. Mais le chef de la Jamahiriya, n’a pas été pris au dépourvu et a organisé un coup d’Etat au Tchad en guise de représailles. La CIA a dû ensuite aider le général Haftar et ses 350 partisans à s’échapper au Zaïre, puis au Kenya et enfin aux États-Unis. Dans les années 1990, Khalifa Haftar reçoit la citoyenneté américaine et s’installe dans une banlieue de l’Etat de Virginie, où il a vécu pendant 20 ans en coopérant avec la CIA en vue de l’éviction de Mouammar Kadhafi.

En décidant de marcher sur Tripoli, Haftar a été encouragé par Trump qui l’a appelé au téléphone au grand dam des conseillers de la Maison Blanche opposés à une solution militaire. Selon la Maison Blanche, l’appel visait à reconnaître le «rôle important joué par Haftar dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières de la Libye», et les deux dirigeants ont «discuté d’une vision commune de la transition de la Libye vers un système politique démocratique et stable».

Sur un plan plus stratégique, le Pentagone a rapidement retiré ses forces de Libye avant l’engagement de Haftar afin de ne pas entraver l’attaque militaire de Tripoli. Certaines sources signalent même que les Américains font désormais partie des unités militaires de Khalifa Haftar en qualité de conseillers. Par conséquent, il n’est pas surprenant que les deux parties aient communiqué activement et avaient coordonné leurs plans d’attaque.

Ce n’est pas un hasard si Trump a exprimé son soutien à Haftar moins de deux semaines après avoir parlé à Abdel Fattah Al-Sissi, au prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman et au prince héritier d’Abou Dhabi, Mohammed Bin Zayed, tous fervents soutiens de Haftar, tous derrière lui militairement et financièrement. Ce que cherche Trump en fait, en total désaccord avec son secrétaire à la Défense, Patrick Shanahan, c’est de voir Haftar éliminer les terroristes, collaborer étroitement avec les États-Unis et ses partenaires, et instaurer en Libye un «système politique démocratique et stable». Ce qui est parfaitement compréhensible étant donné l’instabilité qui sévit dans le pays depuis 2011.

Cependant, l’idée d’un Haftar artisan d’un régime démocratique en Libye relève du fantasme. Loin de stabiliser le pays, son offensive sur Tripoli risque fort de favoriser une escalade militaire incontrôlable. Elle risque d’exacerber le terrorisme, d’alimenter le flot de réfugiés, de faire monter les prix du pétrole et d’aggraver les tensions géopolitiques qui sévissent déjà dans la région. C’est là le scénario que craint pourtant le chef du Département d’Etat, Mike Pompeo.

Seul contre tous, Donald Trump ne pouvait pas trouver plus loyal messager pour faire admettre aux autorités tunisiennes ses inepties politiques et diplomatiques que l’inconditionnel Lindsey Graham.

Comme d’habitude, l’histoire est complexe. Et, comme d’habitude, les informations ne suffisent pas à nous aider à comprendre ce qui se passe réellement.

Les conséquences d’un public non informé… Eh bien, nous savons ce que c’est.

Articles du même auteur dans Kapitalis :

Donnez votre avis