La stratégie tunisienne de l’hydrogène vert, développée avec la GIZ allemande, prévoit d’exporter plus de 6 millions de tonnes vers l’Union européenne (UE) d’ici 2050. Bien que louée, elle néglige les coûts importants pour les secteurs vitaux du pays, donnant la priorité aux besoins de l’UE plutôt qu’aux intérêts locaux.

Elyes Ben Ammar & Sabre Ammar

En septembre 2023, le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines a publié la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert et de ses dérivés en Tunisie, qu’il avait élaborée en partenariat avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

La Stratégie nationale comprend un plan d’action pour exporter plus de 6 millions de tonnes d’hydrogène vert vers l’Europe d’ici 2050. Ce plan, ainsi que de nombreuses déclarations de responsables tunisiens en charge de la transition énergétique du pays, ont suscité de nombreux articles positifs, qui le saluent comme un élan potentiel pour le développement du pays.

Cependant, l’objectif de la Stratégie, qui est de répondre aux besoins de l’UE et de se conformer à ses diktats, aura sans aucun doute un coût élevé pour un certain nombre de secteurs importants en Tunisie – un fait qui semble avoir été ignoré dans les applaudissements suscités par ladite Stratégie. Dans ce contexte, le présent article, élaboré par le Groupe de travail pour la démocratie énergétique en Tunisie, cherche à dévoiler des éléments de ce projet majeur qui sont restés jusqu’alors inédits.

Hydrogène vert : pourquoi et à qui profite-t-il réellement ?

L’UE s’efforce de réaliser des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, et en particulier dans l’hydrogène vert, afin d’alléger sa dépendance vis-à-vis du gaz russe et de profiter d’un nouveau marché pour lequel elle entend être une force pionnière.

En outre, l’UE vise à réduire ses émissions de carbone de 55% d’ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ces ambitions sont énoncées dans la stratégie européenne sur l’hydrogène, adoptée en juin 2020, et se reflètent également dans la stratégie nationale allemande sur l’hydrogène, ainsi que le plan REPowerEU4, qui fixe l’objectif de 10 millions de tonnes d’hydrogène produites au sein de l’UE d’ici 2030, parallèlement à l’importation de 10 millions de tonnes supplémentaires.

À cette fin, la diplomatie énergétique européenne, notamment celle impliquant l’Allemagne, a jeté son dévolu sur la région géographiquement adjacente de l’Afrique du Nord, qui dispose d’un important potentiel de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, qui peut à son tour être utilisée pour produire de l’hydrogène vert.

Derrière tout le bruit entourant ces développements se cache une nouvelle forme d’expansion coloniale de la part de l’UE, qui se fera aux dépens des pays voisins au sud de la Méditerranée. Ce nouvel arrangement sera similaire aux pratiques et aux relations qui existaient aux XIXe et XXe siècles, l’objectif restant le même : l’exploitation des ressources naturelles de ces derniers pays et l’Europe maintenant ses relations hégémoniques.

On peut supposer que la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert et de ses dérivés en Tunisie, élaborée par le ministère tunisien de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, en collaboration avec la GIZ, constitue une facette de ce projet européen et témoigne du respect par le gouvernement tunisien de ce projet. Alors que le gouvernement ambitionne de produire plus de 8 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2050, la part du lion (plus de 6 millions de tonnes, soit plus des trois quarts de la production totale) sera acheminée au nord de la Méditerranée. Ce projet est actuellement présenté comme une opportunité majeure pour la Tunisie de se tailler une place sur le marché prometteur de l’hydrogène.

Répartition projetée de l’hydrogène vert produit entre le marché local et l’exportation (en kilotonnes)

Afin de répondre aux exigences du marché européen présentées dans le tableau 1, environ 117,2 milliards d’euros seront investis par des entités publiques et privées dans la préparation des infrastructures nécessaires à la production d’hydrogène vert en Tunisie, notamment :

– la construction de centrales électriques renouvelables;

– la construction d’usines de dessalement d’eau et d’extraction d’hydrogène;

– les raccordements aux réseaux d’eau et d’hydrogène;

– l’équipement des ports tunisiens pour faciliter l’exportation.

Ces investissements seront très probablement financés par des prêts d’institutions financières internationales, comme la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), en plus des prêts de la Banque mondiale (BM), qui est le principal partenaire de la Tunisie dans la mise en œuvre de tels projets, qui représentent une extension pratique des recommandations de la banque et de son idéologie néolibérale, notamment autour de la capitalisation des «avantages comparatifs» de la Tunisie en termes d’exportation de matières premières à faible valeur ajoutée.

Comme d’autres pays impliqués dans des projets d’exportation d’hydrogène vert, si elle mettait en œuvre la nouvelle stratégie, la Tunisie deviendrait une arrière-cour servile et un réservoir d’énergie pour l’UE, dans ce qui constituerait un retour (ou un enracinement) des mécanismes coloniaux d’exploitation.

De plus, l’Europe bénéficierait des projets hydrogène dans le cadre de la stratégie tunisienne à plus d’un niveau : non seulement elle recevra de l’hydrogène vert, mais les équipements nécessaires à la mise en œuvre des projets (y compris la technologie requise) seront également fabriqués en Europe, ce qui créera de nouveaux marchés pour les industries européennes et permettra à l’Europe de contrôler les chaînes de production et d’approvisionnement émergentes.

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, en Tunisie (comme dans les pays au profil similaire), la production d’hydrogène vert repose principalement sur des technologies importées (électrolyseurs et panneaux solaires), ainsi que sur d’importants investissements dans le secteur des énergies renouvelables sous forme d’investissements directs étrangers. Concernant le premier point, l’UE est actuellement l’un des leaders dans la fabrication d’électrolyseurs : en fait, le choix de l’UE de se tourner vers l’hydrogène vert est largement influencé par les capacités des entreprises européennes à fabriquer des électrolyseurs, qui sont au cœur du processus de production d’hydrogène vert. La déclaration commune du Sommet européen sur les électrolyseurs fixe l’objectif de stimuler la fabrication européenne d’électrolyseurs pour répondre aux besoins du marché mondial.

Il convient de noter dans ce contexte que l’Europe abrite plus de 30% des investissements proposés dans l’hydrogène dans le monde. Grâce à ce contrôle, ainsi qu’à travers son industrie des électrolyseurs, c’est l’Europe qui produira (et bénéficiera ainsi) de la valeur ajoutée au sein de la filière hydrogène vert. Cela contraste avec des pays comme la Tunisie, qui se consacreront uniquement à l’exportation de matières premières non transformées.

En outre, l’Europe bénéficiera également de la création de nouveaux emplois dans son secteur industriel.

Dans cet arrangement, c’est la Tunisie qui fournira les ressources naturelles nécessaires à la production d’hydrogène vert, comme la terre, l’eau et l’énergie solaire, à des coûts extrêmement faibles, et c’est donc la Tunisie qui subira les répercussions écologiques et sociales qui en découlent – un exemple évident de la division mondiale du travail profondément injuste dans laquelle le Nord exporte des technologies et des produits industriels à haute valeur ajoutée et le Sud fournit des matières premières et une main d’œuvre bon marché.

Le véritable coût et l’illusion du développement

Le gouvernement tunisien vend l’idée selon laquelle la production d’hydrogène vert en Tunisie rapportera des revenus financiers substantiels au pays et lui permettra de prendre pied sur le marché européen. Cependant, il ignore le fait que ces projets renforceront encore davantage l’échelle de pouvoir déjà déséquilibrée entre la Tunisie et l’UE. Ce déséquilibre est dû au fait que, comme la plupart des pays du Sud, la Tunisie souffre de quelques déficiences structurelles majeures dont les plus importantes sont les suivantes :

La Tunisie est très dépendante de l’énergie, en raison de son incapacité à traiter les matières premières en raison du manque de technologie nécessaire. Le pays ne compte qu’une seule raffinerie de transformation du pétrole brut, située au nord (Zarzouna, Bizerte). Celle-ci a une capacité de raffinage de 34 000 barils par jour : contre une production tunisienne de 50 000 barils par jour. La capacité des raffineries ne répond donc même pas au volume de pétrole brut produit en Tunisie, et encore moins à la demande nationale globale. La Tunisie est ainsi obligée d’exporter ses matières premières (le pétrole brut en l’occurrence) et de payer la différence de coût entre le pétrole brut et ses dérivés, ce qui aggrave le déficit de sa balance commerciale.

En ce qui concerne l’électricité, en raison de la dépendance totale de la Tunisie au gaz naturel pour la production d’électricité, plus de la moitié de sa demande intérieure est satisfaite par les importations en provenance d’Algérie.

La Tunisie est également confrontée à un niveau élevé de dépendance alimentaire. Le taux d’importation du blé tendre (qui constitue une composante essentielle de l’alimentation des Tunisiens) s’élevait à 94% en 2020. Parallèlement, le pays exporte des produits gourmands en eau comme les fraises, les tomates, les dattes et l’huile d’olive, en plus de un certain nombre d’autres produits agricoles recherchés par les consommateurs européens et occidentaux. La production de tous ces produits a des coûts environnementaux importants pour la Tunisie. À ces coûts s’ajoute le fait que les terres agricoles peuvent désormais être utilisées pour des projets d’énergies renouvelables, sans changer leur statut foncier et sans avoir besoin d’obtenir une autorisation du ministère de l’Agriculture (comme l’exige le décret n°2022-68). Cela aggravera encore davantage la crise agricole dans le pays.

La Tunisie est spécialisée dans les industries à faible valeur ajoutée, telles que l’assemblage et le textile, qui travaillent comme sous-traitants pour des conglomérats multinationaux attirés par la main d’œuvre bon marché, les matières premières et les faibles coûts de l’eau et de l’électricité du pays, par rapport à leurs pays d’origine.

Ici, il est important de noter la tendance à la délocalisation des industries polluantes, qui ont un lourd tribut écologique, des pays du Nord vers ceux du Sud. C’est dans ce contexte qu’il convient d’envisager les projets d’exportation d’hydrogène vert, notamment en lien avec la question de l’eau.

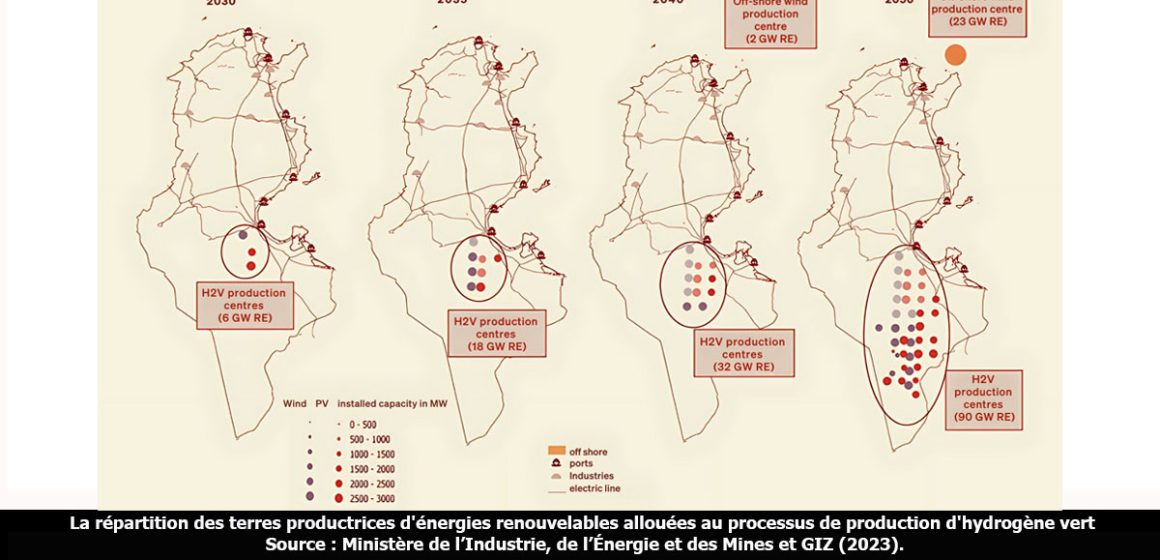

Afin d’atteindre l’objectif fixé par la Stratégie nationale de développement de l’hydrogène vert et ses dérivés en Tunisie d’exporter 6 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2050, plus de 90 Gigawatts d’énergies renouvelables doivent être mobilisés (éoliennes et photovoltaïques) afin d’alimenter le processus d’extraction de l’hydrogène gazeux (H2) à partir de l’eau de mer dessalée (H2O). Cela représente 15 fois les capacités électriques actuelles – de tous types (renouvelables et non renouvelables) – du pays.

Pour atteindre ce niveau de production d’énergies renouvelables, plus de 500 000 hectares de terres (environ 3% de la superficie totale de la Tunisie) seront alloués à des projets d’énergies renouvelables. Ces terres comprendront des terres communautaires saisies (comme dans le cas de Segdoud à Gafsa et des terres domaniales, qui seront proposées sur un plateau d’argent aux investisseurs.

En plus, des besoins énergétiques, pour fournir l’eau dessalée nécessaire au processus de production, il sera nécessaire d’établir des stations de dessalement d’eau d’une capacité de 160 millions de mètres cubes par an. Cela équivaut à la consommation annuelle de 400 000 Tunisiens (sur la base d’une moyenne de 400 mètres cubes par habitant) dans un pays confronté à des sécheresses récurrentes et qui éprouve des difficultés croissantes à fournir de l’eau potable à ses propres citoyens.

En effet, les organismes de la société civile travaillant dans le secteur de l’eau ont récemment tiré la sonnette d’alarme sur la situation de l’eau dans le pays et sur les mesures qui doivent être prises pour y remédier, dont la plus importante est de mettre immédiatement fin à l’épuisement des ressources en eau au service d’activités lucratives aux dépens des populations et de l’environnement.

Les agences étrangères s’immiscent dans la politique énergétique de la Tunisie

Au-delà des risques pour l’environnement évoqués ci-dessus, il convient de souligner que l’Europe, plutôt que la Tunisie, sera la grande gagnante de la relation inégale et asymétrique énoncée dans la Stratégie nationale de développement de l’hydrogène vert et de ses dérivés en Tunisie.

Une étude publiée par la GIZ en 2021 évaluant les opportunités économiques et les différents défis auxquels sont confrontés les investissements dans l’hydrogène vert en Tunisie souligne que le paysage industriel tunisien n’est actuellement pas adapté pour bénéficier de l’hydrogène vert dans des secteurs tels que les transports et l’acier. Le seul bénéfice identifié par l’étude est l’utilisation de l’hydrogène vert pour produire certains dérivés que la Tunisie importe actuellement (voir Figure 2). Ainsi, l’approche définie par la stratégie nationale tourne exclusivement autour de l’exportation de matières premières vers l’UE (tant à moyen qu’à long terme) afin que les pays européens puissent atteindre leurs objectifs de réduction de leurs émissions industrielles de carbone.

Avant le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) avait publié le document «Gérer la volatilité des énergies renouvelables utilisant l’hydrogène». Ce document soutient que l’hydrogène vert peut améliorer la résilience et assurer la gestion optimale du secteur tunisien des énergies renouvelables, qui est actuellement en proie à des coupes récurrentes en raison de l’incapacité de contrôler les taux de production tout au long de l’année. Comme le montre un graphique du document, pendant les saisons où la consommation locale d’électricité diminue, il est actuellement impossible d’exploiter toute l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.

Le document affirme donc que l’adoption de l’hydrogène vert peut fournir une réserve d’énergie pour surmonter ce problème et expose les mesures nécessaires (bien que sans détail) à prendre pour atteindre les objectifs fixés, comme la préparation d’un programme stratégique national pour l’hydrogène vert et un plan d’action pour identifier la manière dont l’hydrogène vert produit peut servir au mieux l’intérêt national.

Ainsi, comme l’indique également le document de la Steg, l’objectif principal de la production d’hydrogène vert, comme initialement annoncé, était de surmonter les problèmes d’intermittence et de fluctuations créés par le Plan solaire tunisien (PST). Cependant, en raison de la crise énergétique en Europe (en Allemagne en particulier) au cours des deux dernières années, suite à la guerre en Ukraine, l’objectif susmentionné a été abandonné alors que la GIZ faisait pression pour orienter les projets d’hydrogène vers l’exportation de la majorité de la production de l’hydrogène vert tunisien. La GIZ y est parvenue en supervisant l’élaboration de la Stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène vert et de ses dérivés en Tunisie.

Quelles approches alternatives pourraient être appliquées pour surmonter les défis énoncés dans la stratégie nationale d’une manière qui profite à la Tunisie, plutôt que de répondre aux ambitions néocoloniales de l’UE?

Avant de répondre à cette question concernant l’hydrogène vert, il faut d’abord aborder les enjeux qui ont conduit la Tunisie à adopter l’approche définie dans la stratégie nationale de la GIZ, et à permettre aux agences étrangères de s’immiscer dans sa politique énergétique.

L’exemple le plus frappant de cette dynamique est peut-être l’actuel PST. Ce plan, que le gouvernement considère comme la solution optimale à la crise énergétique du pays, est lui-même devenu un problème. Il ne répond pas aux besoins réels de la Tunisie, mais fait plutôt écho aux recommandations et diktats de l’Occident (notamment de l’UE).

Il est essentiel de se concentrer sur les besoins du pays

Il est donc nécessaire de modifier le plan en revoyant dans un premier temps la répartition des projets d’énergies renouvelables à mettre en œuvre. Les quantités surestimées d’énergie éolienne dans le plan ne correspondent pas aux spécificités de la consommation électrique de la Tunisie, notamment les pics de consommation en été (lorsque la disponibilité de l’énergie éolienne est limitée). Cela signifie que le pays reste dépendant du gaz naturel importé, surtout en été (période de pointe de la demande), ce qui pose des problèmes d’accès à l’électricité.

Comme alternative à l’énergie éolienne et au gaz, il est essentiel de s’appuyer sur l’énergie solaire, thermique ou photovoltaïque, qui permet de fournir une quantité d’énergie électrique relativement stable tout au long de l’année malgré les fluctuations estivales, compte tenu des niveaux élevés de rayonnement solaire du pays. Cela contribuera à réduire la consommation de gaz naturel et garantira une plus grande fiabilité de l’approvisionnement en électricité par rapport à l’énergie éolienne.

Par ailleurs, il est également nécessaire d’implanter des centrales hydroélectriques (comme le projet Oued El-Melah au nord-ouest). Avec une capacité supérieure à 1 000 mégawatts (selon une étude menée par le ministère de l’Agriculture pour la Vision stratégique de l’eau du pays à l’horizon 2050), ces centrales peuvent servir de réservoirs d’énergie, stockant l’électricité lorsque la demande est faible, pour l’utiliser lorsque cette demande augmente (en été). Cela peut contribuer à réduire le recours à la production d’électricité à partir du gaz naturel à ces moments-là.

Au lieu de poursuivre les perspectives illusoires d’exportation, il est essentiel de se concentrer sur les besoins du pays, à court et à long terme : c’est-à-dire répondre à la demande de consommation personnelle et locale. Cela peut se faire en mobilisant les ressources disponibles de la Tunisie, en relançant les investissements publics et en promouvant les initiatives citoyennes qui impliquent l’exploitation collective des projets d’énergies renouvelables.

Les suggestions qui précèdent constituent une première esquisse des alternatives potentielles que la Tunisie peut poursuivre. De plus amples détails sur ces alternatives sont disponibles dans les publications précédentes du Groupe de travail pour la démocratie énergétique. À l’avenir, l’accent sera mis sur les moyens pratiques de remédier à la carence énergétique de la Tunisie et de stimuler le développement, en particulier dans les régions historiquement marginalisées.

S’agissant spécifiquement de l’hydrogène vert, la priorité ici devrait être de revoir la stratégie nationale de développement de l’hydrogène vert et de ses dérivés en Tunisie en référence à l’intérêt national et à l’objectif de répondre à la demande nationale, plutôt que de suivre les diktats des agences étrangères dont le seul objectif est de protéger les intérêts de leur pays. Si une telle étude conclut qu’investir dans l’hydrogène vert est effectivement une nécessité – en raison de l’intérêt national, des faits dominants et des évolutions mondiales – alors une approche nationale, globale et multisectorielle (qui va au-delà de la vision du seul ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie) devrait être appliquée pour améliorer le développement du pays.

Une utilisation possible de l’hydrogène vert produit en Tunisie serait la fabrication d’ammoniac, une substance que la Tunisie importe actuellement et qui entre dans la production d’engrais. Cela pourrait se dérouler dans le cadre d’un partenariat public-public entre le Groupe chimique tunisien, la Steg et la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Au niveau du financement et de l’exploitation, un tel partenariat pourrait être facilité par le ministère de l’Environnement et le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières, sous la supervision du gouvernement tunisien.

Dans le cadre de ce processus envisagé, le Groupe chimique tunisien (GCT) recevrait de l’énergie (produite à partir des énergies renouvelables) de la Steg, et de l’eau dessalée de la Sonede. Tout excédent potentiel d’ammoniac serait exporté.

Concernant les terres utilisées pour la production d’énergies renouvelables dans ce processus : des partenariats pourraient être établis avec les populations locales vivant sur ou à proximité de ces terres, les impliquant dans la production d’énergie à travers de nouvelles formules telles que les coopératives et les entreprises communautaires.

Alternativement, les populations locales pourraient bénéficier de parcelles de terre à des fins agricoles, en plus de recevoir de l’eau dessalée qui leur permettrait de se lancer dans une agriculture adaptée au climat local. De tels projets, en particulier dans le sud du pays, généreraient des retombées économiques et de développement avec une dimension souveraine et nationale, et constitueraient un moyen d’investir les ressources naturelles dans l’intérêt collectif (les stations de dessalement pourraient également produire de l’eau potable). Une telle approche pourrait empêcher ce que l’on appelle la vallée de l’hydrogène de devenir une vallée improductive.

Traduit de l’anglais.

Source : The Transnational Institute.