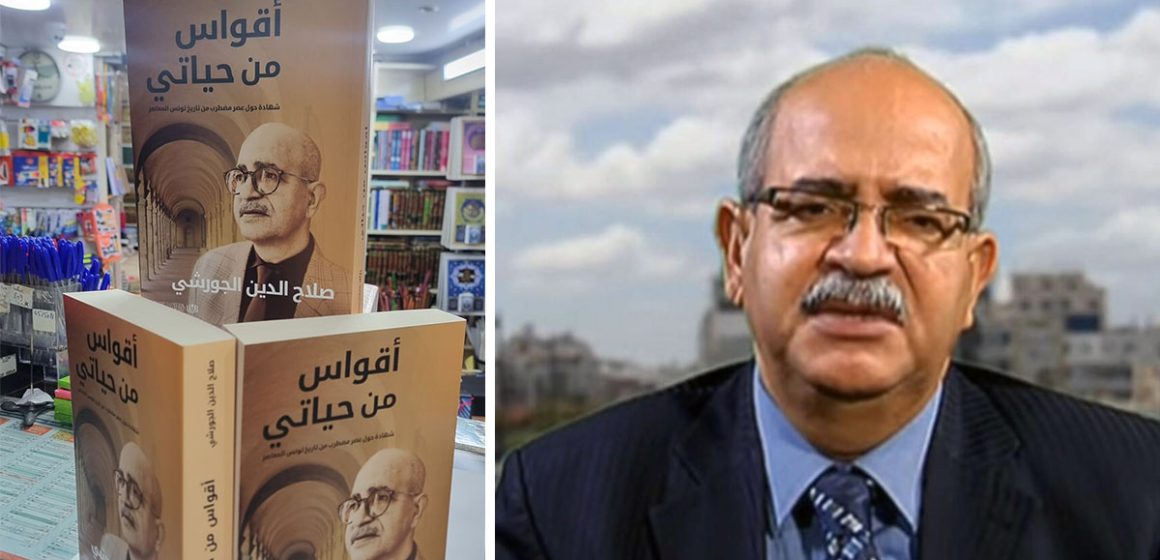

Militant islamiste qui a très tôt rompu avec le mouvement de Rached Ghannouchi, converti par la suite à la «religion» de la défense des droits de l’Homme, dont il devint l’un des chantres en Tunisie et dans le monde arabe, Slaheddine Jourchi témoigne de son époque, témoignage précieux qui, quoique parfois dénué d’objectivité, ne saurait être négligé.

Dr Mounir Hanablia

On ne peut certes jamais résumer la vie d’un homme en des clichés qui pour être simplificateurs finissent par être simplistes. Et celle-ci mérite incontestablement qu’on s’y arrête, tellement elle est riche d’enseignements permettant de comprendre beaucoup d’événements contemporains. Le surtitre de «Témoignage de l’époque» est déjà similaire à celui d’un célèbre programme télévisé réservé à d’anciens hommes politiques, qui de l’Océan au Golfe, ont présenté aux masses arabes leur version de l’Histoire, orientés par un commentateur politiquement engagé, dans un petit émirat qui pour survivre a créé une chaîne de télévision planétaire et installé sur son sol une base de l’armée la plus puissante du monde.

Ce livre est l’itinéraire d’un «frère musulman» dissident, chassé de son poste de rédacteur de la revue Al Maarifa par Rached Ghannouchi pour ses articles critiques peu conformes à la ligne définie par les dirigeants d’un groupe religieux qui confondait volontairement prédication et politique et qui recherchait constamment des parrainages extérieurs, de l’Ayatollah Khomeiny à Recep Tayyip Erdogan en passant par Hassen Tourabi.

Les pérégrinations de Slaheddine Jourchi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, l’ont conduit, à travers la société civile, la vie associative, le journalisme, les Droits de l’Homme, de l’islamo-gauchisme, une hérésie islamiste, vers les chaînes satellitaires et les médias arabes en passant par le Forum économique mondial de Porto Alegre. C’est dire qu’il est incontestablement d’abord figure représentative de son époque, celle de la mondialisation, à laquelle au nom de la justice, de la liberté et de la vérité, il a fini par s’arrimer paradoxalement en compagnie de certaines anciennes figures emblématiques du marxisme, dont la rédemption, pour ne pas dire l’adaptation, a été assurée bon an mal an par la conversion à la doctrine néolibérale. Mais, ainsi qu’en conclut fort justement l’auteur, aucune vérité ne saurait être absolue, toute vérité doit être relativisée, et pas seulement dans le domaine du religieux.

Par exemple, le Parti Nida Tounes, «sauveur du pays» contre la dictature obscurantiste, compta dans ses rangs un transfuge d’Al Qaïda venu de Belgique, qui avait recruté pour le compte de l’organisation terroriste à Molenbeek notre compatriote, le fameux Abdessatar Dahmane, l’assassin du célèbre chef de la guérilla afghane, Ahmed Shah Massoud, dont la mort allait donner le coup d’envoi au 11-Septembre 2001. Il n’y a pas de quoi en faire un titre de gloire.

Les débuts de l’islamisme politique en Tunisie

De même, ces faits rapportés dans le temps par les jeunes (lycéens) de la tendance islamique au tout début de la naissance de leur mouvement, concernant «l’épreuve» (déjà la martyrologie) que comme des apôtres ils auraient subie à Sousse au cours d’une journée de prédication non autorisée, dans les années 1970, lorsque la police les encercla en leur demandant d’où ils venaient et ce qu’ils faisaient. Si encore il ne s’était agi que d’adultes responsables de leurs actes…

Déjà le même mépris pour la personne humaine, au nom de la cause, dont un homme aussi éminent que Ahmed Mestiri fera les frais des années plus tard après la Révolution, après avoir refusé en 1987 d’être selon ses propres termes le «Mehdi Bazargan» tunisien, lorsque sollicité en 2014 par le parti Ennahdha pour former un gouvernement, il apprendra par la radio le choix à son détriment de Béji Caïd Essebsi. A l’âge du lycée, mes parents avaient ô combien eu raison de me demander de me méfier d’eux.

En fait, à l’époque, celle de la naissance de l’islamisme, c’est le gouverneur de Sousse nommé par Bourguiba, Ahmed Bellalouna, un homme devenu pieux depuis son implication en tant que procureur dans le procès du groupe de Lazhar Chraïti, qui permit au groupe de jeunes prédicateurs encadrés par Abdelfattah Mourou de rentrer librement chez eux, fait que l’auteur du livre omet de mentionner, sans doute parce qu’il ne sied pas de faire reconsidérer l’opinion entretenue sur un régime dictatorial par définition, dont les serviteurs s’avèrent capables de faire preuve, à défaut de l’équité et de l’humanité qu’on leur dénie, de bon sens, en particulier lorsque ce même régime est «réputé» être hostile à l’islam.

Les années du «féroce» Ben Ali

Quant à Ben Ali, c’est encore trop dire de prétendre qu’il ne fut qu’un dictateur sanguinaire, du moment qu’il permit dans les faits la présence à un forum international des droits de l’homme à Alger, outre l’auteur, celle de l’opposante virulente Sihem Bensedrine, où ils furent les hôtes d’un président algérien qui, et le livre ne le dit pas, se contentait d’être la façade civile des militaires, véritables détenteurs du pouvoir.

Le féroce Ben Ali fut ainsi incapable de faire disparaître la frêle Radhia Nasraoui du paysage, ce qui, indépendamment de tout calcul politique, témoignait chez lui d’une certaine éthique, celle de respecter dans une certaine mesure les femmes, du moins celles qui n’étaient pas impliquées dans le terrorisme.

Ce n’est certes pas de cette façon, en traversant les frontières avec leurs passeports et en participant à des réunions internationales, que les opposants étaient traités sous Pinochet du Chili et Videla de l’Argentine, ni encore sous Kadhafi, Saddam, ou les Assad. Et on peut en dire autant de Bourguiba qui a permis à d’anciens condamnés à mort comme Moncef El Materi de voyager et de prospérer.

Certes Ben Ali créa une nouvelle association pour combattre la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) et il plaça à sa tête son ancien patron, le ministre de l’Intérieur qui s’est trouvé être mon propre père, extrait de sa retraite politique entamée depuis le départ de Hédi Nouira en 1980, probablement avec l’intention concomitante de le neutraliser. Mon père n’en fut nullement l’instigateur, et il n’eût sans doute d’autre choix que d’endosser ce rôle qu’on voulait lui faire jouer, et contre l’avis de sa famille. Il est donc aussi impropre de la nommer 35 ans après «l’association du Dr Hanablia», que l’aurait été l’appellation «organisation du Dr Marzouki ou du Dr Zmerli» pour la LTDH.

Du reste, l’invraisemblance de l’affaire, son ridicule même, issu de l’esprit tourmenté de Ben Ali, torpilla le projet qui finit par s’écrouler de lui-même, et l’association ne servit nullement de tremplin aux islamistes récusés par la LTDH ainsi qu’il a été prétendu, pour investir le domaine des droits de l’Homme.

Pressés d’arriver au pouvoir

Evidemment le livre est riche en anecdotes, parfois équivoques, qui parfois font sourire. Ainsi en est-il de Béji Caïd Essebsi expliquant que Mohsen Marzouk était trop pressé d’arriver au pouvoir et que de son temps, celui de Bourguiba, lui-même avait dû apprendre le métier sous l’autorité de personnes plus expérimentées, telles Taieb Mehiri. S’il en est ainsi, au nom de quels principes politiques Youssef Chahed et Hafedh Caïd Essebsi ont-ils assumé les responsabilités qui furent les leurs pour mener leur parti et derrière lui le pays vers l’impasse et le discrédit?

L’auteur reconnaît en avoir voulu à l’ambitieux et équivoque Marzouk lorsque celui-ci l’avait abandonné au milieu du gué de la liberté individuelle et de l’égalité après l’y avoir embarqué, en le laissant seul face à la vindicte islamiste. Mais la trahison en politique n’a pas de limites. Ainsi en est il de Abdelfattah Mourou abandonnant ses amis d’Ennahdha après l’affaire de Bab Souika dont il fut payé en retour en tant que candidat à la présidence par le report des voix nahdhaouis vers Kais Saïed. Il est vrai que l’attaque contre le local du RCD qui fit un mort fut concomitante de l’apogée de la vague islamiste du FIS en Algérie, ce que l’auteur ne dit pas expressément, même si par ailleurs, il rapporte que Ben Ali craignait beaucoup l’évolution politique de ce pays.

Pour autant, quoique notoirement lié au renseignement américain, fait vrai et réel récusé par l’auteur faute de preuves, et entamant un processus de normalisation inachevé avec l’Etat sioniste, Ben Ali n’a pas permis l’installation de bases militaires étrangères en Tunisie, et a même envoyé sur les roses la sémillante Condoleeza Rice, secrétaire d’Etat de Bush fils, qui lui demandait l’ouverture d’un institut de la démocratie, en l’invitant à le faire plutôt à Tel Aviv. Cheikh Sek ou Dardouri furent-ils les artisans de la «Révolution» ? On ne comprend pas ce qu’une telle hypothèse peu vraisemblable vienne faire dans le récit de la chute du régime, dont Rachid Ammar fut une figure centrale. Et la prise en charge psychologique de la population (comités de quartiers) au nom de la lutte contre les fameux snipers, ainsi que la canalisation de l’hostilité de la foule contre les demeures du clan déchu, laissent plutôt deviner une préparation minutieuse de la chute du régime.

Le légalisme des Tunisiens

L’auteur eut la sagesse politique de ne pas s’y engager avec l’autre Ghannouchi, le Premier ministre, et de se tenir à l’écart. Cependant, dans son livre il montre une réticence incontestable à relater certains détails importants de ces journées révolutionnaires. Ainsi passe-t-il sous silence le retrait irresponsable des forces de sécurité dans leurs casernes pendant plusieurs mois, qui au lieu de mettre le pays à feu et à sang dans le cadre d’une stratégie à l’algérienne du retour au tout sécuritaire, prépara le raz-de-marée islamiste de la Constituante. Malgré cela, et en dépit de la «Arouchia» dont il rapporte un événement, les affrontements de Redeyef, pour mettre en exergue le rôle de son ami Abdelfattah Mourou dans le retour au calme, c’est plutôt le légalisme des Tunisiens en l’absence de toute autorité qui a empêché le bain de sang. Et il faut d’autant plus le souligner, que les mosquées étaient tombées sous la coupe des salafistes.

«Arouchia»? Il faudrait peut-être nommer ainsi la protection dont, en tant que cousin de Wassila, un détail que j’ignorais, Hassib Ben Ammar n’a pas cessé de bénéficier, et qui propulsa l’auteur vers les sommets que son propre talent, aussi grand soit il, n’aurait pu atteindre seul.

Mais les plus graves omissions du livre furent d’une part le rôle du gouvernement d’Ennahdha dans l’envoi des djihadistes en Syrie mis à tort au débit des salafistes jihadistes qui s’en sont toujours défendus (Abou Yadh) en évoquant un complot pour se débarrasser de leur présence, et d’autre part la mystérieuse tentative de placer Mourou à la tête du pays après la première mort (fausse) du président de la République, et la disparition du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Il est vrai que l’auteur avait publiquement défendu à la télévision le droit au retour des membres de Daech dans leur pays, sans autre mesure à leur encontre qu’une surveillance administrative. Quant à l’appui apporté au président Kais Saïed, il faut aussi le nuancer : il demeure en effet difficile de faire la différence entre coup d’Etat civil et militaire. L’exemple édifiant est naturellement et une fois encore le pouvoir militaire en Algérie qui a une apparence civile. Mis à part cela, évoquer le «massacre des juges», appelle certaines précisions, aussi outrancière cette expression puisse-t-elle être; si les juges se sont soumis, il ne faut pas leur en jeter la pierre, c’est simplement parce que les avocats, pour des raisons purement corporatistes, leur ont claqué la porte du Barreau au nez.

Le livre est riche en rencontres avec des personnalités éminentes, le plus souvent du Maghreb ou du Moyen Orient, avec une nette prédilection pour tous les critiques de l’islamisme, ceux recherchant une nouvelle voie vers la compréhension de la religion, hors des sentiers battus de la tradition, et même des membres de sectes considérées comme hérétiques. C’est à son honneur. Ceux qui y laissèrent leurs vies ou s’égarèrent furent pour la plupart des opposants aux régimes politiques de leurs pays, tels Jarallah Omar, le Gandhi du Yémen, Mansour Al-Kikhia, le pacifiste Libyen, ou Massoud Rajavi, l’Iranien, chef des Mujahedeen-e-Khalq, le mouvement qui constitua un moment une source d’inspiration pour les islamo-gauchistes de la revue 15/21. Rajavi, partisan de la violence, finit par se fourvoyer avec Saddam et la CIA contre son propre pays.

On ne reviendra pas sur l’opinion exprimée sur Hassan Nasrallah, considéré par quelques uns comme un agent iranien, et qui fut beaucoup plus que cela, ni sur le rôle passé sous silence d’Ahmed Ben Bella dans la provocation qui poussa le FIS algérien vers la voie de la grève générale et de la violence.

Il reste évidemment la dernière question qui se pose, celle de l’allégeance, due à la nation ou aux droits de l’Homme. Le problème des droits de l’Homme est évidemment leur instrumentalisation par les puissances impérialistes en tant que moyens de pression contre les gouvernements qui refusent leur diktat, comme par exemple dans la question épineuse du genre. Et leurs représentants risquent d’apparaître, tout comme le sont devenus les cardiologues, comme une caste privilégiée supranationale ambassadrice du libéralisme économique de l’école de Chicago, jalouse avant tout de ses privilèges. Ils prêtent ainsi souvent le flanc aux coups des dictatures qu’ils prétendent combattre.

Le temple des droits de l’Homme

Il y a donc les droits de l’Homme, ceux de tout individu de jouir de l’habeas corpus, de l’assurance d’un procès équitable, qui est une chose relevant du droit, de la culture, de l’évolution des mentalités, et il y a la religion du Temple des droits de l’Homme, liée à des organisations financées par le département d’Etat, la CIA, des fondations et des forums américains privés, qui dénoncent mais sélectivement en fonction des intérêts en jeu. C’est là toute l’ambiguïté de la question.

En dépit de tout, il faut reconnaître à l’auteur tout au long de sa vie, même face à la maladie, un courage et une résilience qui forcent le respect, et son livre constitue un témoignage précieux qui, quoique parfois dénué d’objectivité, ne saurait être négligé.

* Médecin de libre pratique.

Donnez votre avis