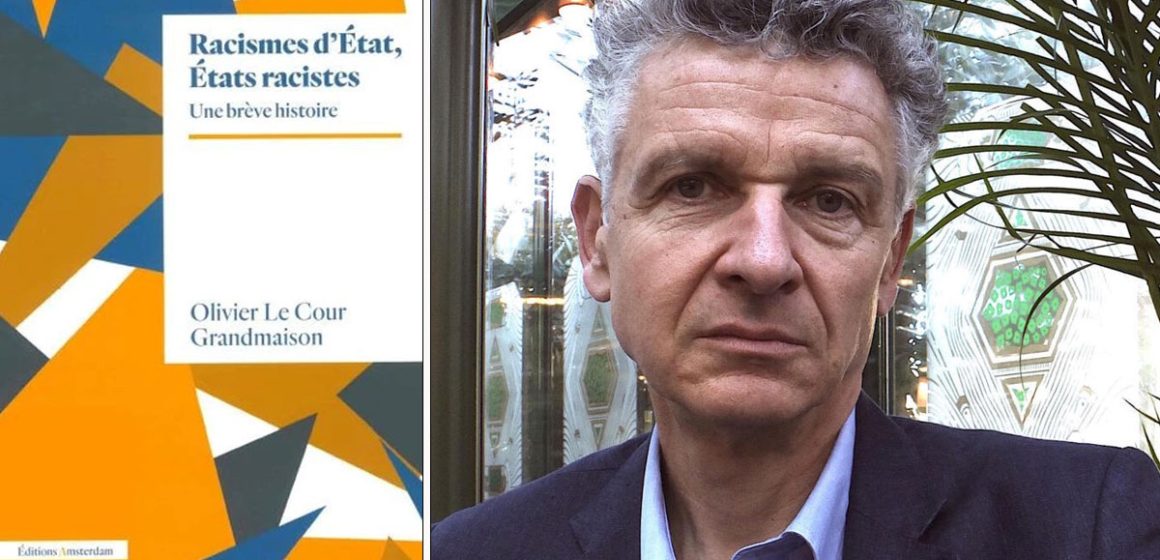

Le 2 février 2024, Olivier Le Cour Grandmaison publiait ‘‘Racismes d’État, États racistes. Une brève histoire’’ aux éditions Amsterdam France, bientôt suivi par Éditions APIC en Algérie. Cet ouvrage offre une plongée nécessaire dans les méandres d’une problématique encore largement taboue : le racisme institutionnel, celui qui se cache derrière les lois, les politiques publiques et les pratiques étatiques, souvent sous couvert d’égalité républicaine.

Djamal Guettala

Le titre interroge : racisme d’État ou États racistes ? L’auteur définit avec précision ses termes. Le racisme d’État désigne des discriminations systématiques, légalisées ou tolérées par l’institution, tandis qu’un État raciste est un régime dont le fonctionnement même repose sur la hiérarchisation raciale. Le Cour Grandmaison s’appuie sur une longue tradition de pensée, de Michel Foucault à Pierre Bourdieu, en passant par Achille Mbembe, pour montrer que ces phénomènes ne sont pas accidentels ou anecdotiques, mais structurels et persistants.

Accusation politique pour neutraliser la contestation

L’ouvrage débute par un rappel historique saisissant. Sous la IIIe République, puis le Front populaire, les populations colonisées n’ont jamais bénéficié des promesses égalitaires du régime. Les «sujets français» demeuraient subordonnés, privés de droits réels, et parfois accusés d’adhérer à des mouvements qualifiés arbitrairement de «fascistes». L’exemple de l’Étoile nord-africaine, dissoute en 1937, illustre la manière dont la République, même progressiste, savait instrumentaliser les accusations politiques pour neutraliser toute contestation venant de ses colonies.

Le Cour Grandmaison souligne l’importance de comprendre que le racisme d’État ne se limite pas à l’expression de préjugés populaires. Selon Foucault, il s’agit d’un mécanisme de «bio-pouvoir» : identifier certaines populations comme des menaces potentielles pour la société, les hiérarchiser et organiser leur vie – et parfois leur mort – en conséquence. La haine populaire ou la peur qui s’ensuit sont des conséquences, non la cause. Cette analyse rejoint celle de Leonora Miano, qui rappelle que la racialisation négative est un processus systémique, transmis de génération en génération et soutenu par les institutions.

La France contemporaine n’échappe pas à ce diagnostic. Bourdieu avait déjà dénoncé, dans les années 1990, la xénophobie institutionnelle, en pointant le traitement réservé aux «sans-papiers» de l’église Saint-Bernard à Paris. Plus tard, il étendait cette critique aux discriminations entre étrangers «européens» et autres, analysant une continuité entre les pratiques coloniales et les politiques de gestion de l’immigration et des banlieues.

Mbembe, quant à lui, relie les violences policières et l’état d’urgence de 2005 à une logique héritée du code de l’indigénat. Loin d’être un simple souvenir historique, cette «gestion coloniale» se perpétue dans la répression des quartiers populaires, dans les mesures discriminatoires à l’encontre des Roms et des travailleurs immigrés.

Le livre consacre également une partie importante à des comparaisons internationales, examinant l’Afrique du Sud, les États-Unis et Israël. Si l’apartheid sud-africain et la ségrégation américaine ont officiellement disparu, les traces de l’institutionnalisation raciale persistent et, selon l’auteur, Israël est en train de mettre en place un système de discrimination structurelle à l’égard des Palestiniens. Ces exemples montrent que les pratiques de racisme d’État ont souvent des origines coloniales et se traduisent par des politiques systémiques qui dépassent largement le cadre national.

Une logique de contrôle et de marginalisation

Une autre force de l’ouvrage réside dans son attention aux populations souvent oubliées. Le traitement des nomades et des Roms en France révèle une logique de contrôle et de marginalisation qui s’étend sur plus d’un siècle, et ce malgré l’abolition officielle de mesures discriminatoires récentes. Les «gens du voyage» continuent de subir un racisme institutionnel qui les enferme dans des zones de relégation, malgré les discours officiels d’égalité et de fraternité.

La question migratoire, loin d’être un simple problème d’intégration ou de sécurité, est profondément liée à cette capacité de l’État à hiérarchiser et contrôler des populations selon des critères raciaux ou ethniques.

Le Cour Grandmaison met en lumière un paradoxe inquiétant : plus l’information sur ces discriminations est abondante, plus nos sociétés semblent incapables de changer de cap. La comparaison avec les enjeux climatiques est ici éclairante : la conscience des risques ne suffit pas à modifier les comportements institutionnels. Les événements récents à Gaza illustrent cette impuissance des régimes occidentaux à s’opposer à la violence d’État lorsqu’elle se déploie sur d’autres populations, tandis que la France continue d’expérimenter des dispositifs discriminatoires sur son propre territoire.

Au total, ‘‘Racismes d’État, États racistes’’ n’est pas seulement un livre académique, c’est une mise en garde. Olivier Le Cour Grandmaison propose des outils conceptuels pour comprendre les discriminations systémiques, leur persistance et leurs conséquences. C’est une lecture indispensable pour quiconque cherche à analyser les logiques d’exclusion et de hiérarchisation dans les sociétés contemporaines, et à comprendre que le racisme n’est pas toujours visible, mais qu’il s’incarne dans les institutions elles-mêmes.

Olivier Le Cour Grandmaison enseigne les sciences politiques et la philosophie politique à l’université Paris-Saclay-Évry-Val d’Essonne. Il est notamment l’auteur de ‘‘Coloniser. Exterminer’’ (Fayard, 2005), ‘‘La République impériale’’ (Fayard, 2009) et ‘‘De l’indigénat’’ (Zones/La Découverte, 2010).

Donnez votre avis