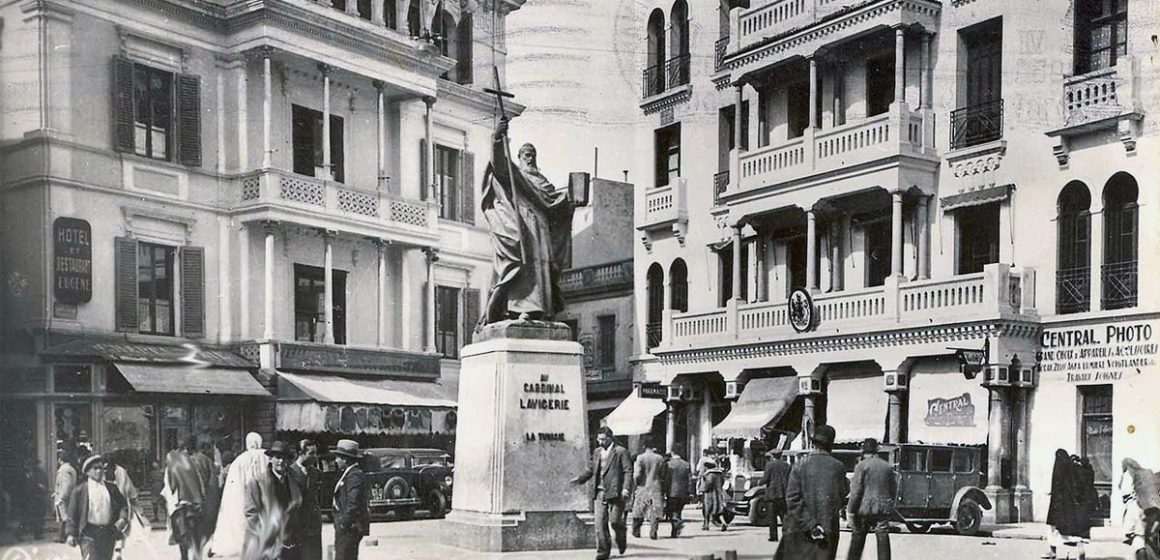

Cet article est une mise au point essentielle pour comprendre la mission des Pères Blancs en Tunisie, souvent présentée comme philanthropique, et situer le congrès eucharistique de Carthage en 1930 dans son contexte exact : non comme la manifestation d’une supposée pluralité tunisienne, mais comme l’apogée d’un projet missionnaire au service de la colonisation française. Cette page trouble de l’histoire moderne de la Tunisie mérite d’être mieux connue des jeunes générations. (Ph. Statue du Cardinal Lavigerie au centre-ville de Tunis, démantelée après l’indépendance en 1956).

Khémaïs Gharbi *

Il est devenu courant, sous couvert d’un discours sur la «pluralité» tunisienne, de mettre sur le même plan des minorités anciennes enracinées depuis des siècles et des communautés installées sous la colonisation française. Cette confusion est grave, car elle travestit la chronologie et la nature des présences étrangères en Tunisie.

Oui, la Tunisie a connu des minorités religieuses et culturelles bien avant le protectorat : Juifs installés depuis l’Antiquité, communautés chrétiennes d’époque byzantine ou médiévale, tribus et familles d’origines diverses ayant fini par se fondre dans le tissu local : Livournais, Siciliens, Grecs, Morisques andalous d’Espagne, Maltais et même Russes. Mais il est faux d’assimiler à ces racines anciennes les populations venues dans les fourgons de la colonisation après 1881. Ces dernières – fonctionnaires, colons, missionnaires, militaires – ne sont pas arrivées comme «minorités historiques», mais comme instruments d’un pouvoir extérieur.

De même, prétendre que ces groupes «ont enrichi le pays», au même titre que ses enfants, revient à ignorer le contexte de spoliation. Les écoles, hôpitaux, églises ou entreprises qu’ils ont créés répondaient d’abord aux besoins du système colonial et à l’implantation européenne; ils n’étaient ni conçus pour, ni gouvernés par la majorité tunisienne.

Les Pères Blancs eux-mêmes, sous couvert de charité, avaient pour mission première l’évangélisation et l’acculturation, et non le service désintéressé d’un peuple.

Enfin, l’argument selon lequel «l’histoire officielle nie les minorités» ne peut justifier qu’on réécrive le passé en effaçant la nature coloniale d’une présence étrangère. Reconnaître la diversité réelle du pays ne signifie pas blanchir les épisodes de domination ni transformer des colonisateurs en contributeurs indigènes.

Cette mise au point est essentielle pour comprendre le rôle réel des Pères Blancs en Tunisie et situer le congrès eucharistique de Carthage en 1930 dans son contexte exact : non comme la manifestation d’une pluralité tunisienne, mais comme l’apogée d’un projet missionnaire au service de la colonisation française.

Cette clarification historique permet de replacer l’action des Pères Blancs dans sa véritable dimension : non pas celle d’une minorité enracinée, mais celle d’un instrument missionnaire au service du projet colonial.

Une mission au service de la colonisation

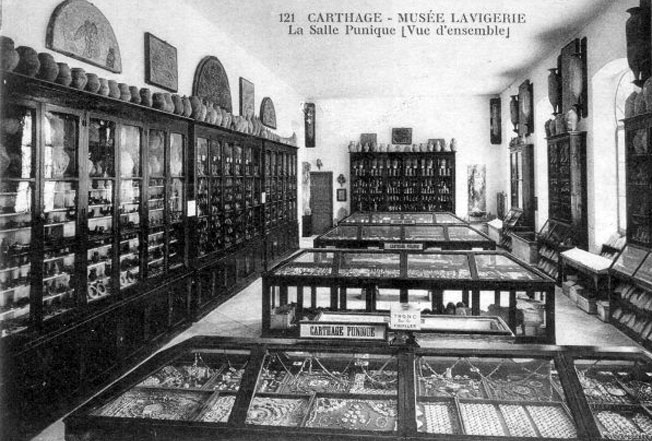

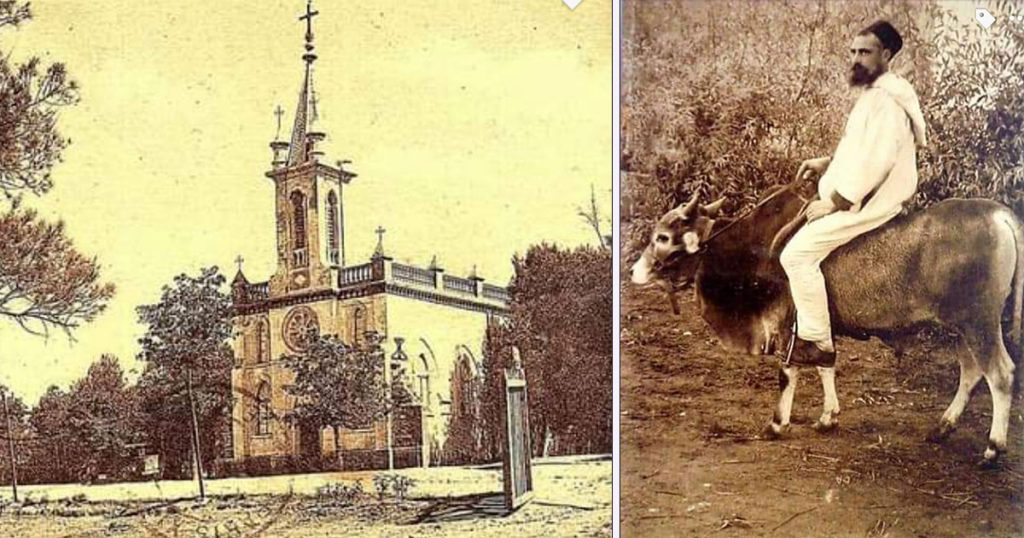

L’histoire coloniale de la Tunisie ne s’est pas limitée aux dimensions politiques et économiques. Elle fut également marquée par une entreprise religieuse conquérante, incarnée par les Pères Blancs, congrégation fondée en 1868 par le cardinal Charles Lavigerie (1825-1892), archevêque d’Alger puis de Carthage. Leur mission affichée : «évangéliser l’Afrique du Nord». Leur action, inséparable du protectorat français (1881-1956), s’est traduite par une tentative de reconquête spirituelle, dont l’apogée fut atteinte en 1930 avec le congrès eucharistique de Carthage.

Après l’instauration du protectorat français en 1881, les Pères Blancs s’implantent en Tunisie, soutenus par les autorités coloniales et les garnisons militaires. Leur stratégie repose sur la fondation d’écoles, de dispensaires et d’orphelinats. Mais cette œuvre sociale était indissociable d’une finalité religieuse : conversion et acculturation.

Le cardinal Lavigerie, dans son célèbre discours de 1868, affirmait : «L’Afrique est livrée à l’islam. Si l’Europe chrétienne ne s’y intéresse pas, elle sera perdue.»

Ce programme missionnaire s’inscrivait dans une logique d’acculturation : alphabétisation en français, initiation au catéchisme, marginalisation de la langue arabe et des traditions musulmanes, et éclatement des structures familiales traditionnelles.

Carthage, symbole réapproprié

Un geste fort illustre cette volonté : la construction de la basilique Saint-Louis de Carthage, inaugurée en 1890 sur la colline de Byrsa, lieu fondateur de l’histoire tunisienne. Érigée à l’endroit supposé de la mort de Louis IX (Saint-Louis), elle incarnait la volonté de l’Église de faire de Carthage un nouveau centre de rayonnement chrétien en Afrique du Nord.

Des méthodes contestées

• Œuvres sociales conditionnées : nourriture, soins ou accueil en orphelinat souvent associés à un catéchisme obligatoire.

• Écoles confessionnelles : vecteurs de francisation et d’occidentalisation.

• Discours stigmatisant l’islam : dans son homélie de 1888, Lavigerie appelait à «délivrer l’Afrique de l’erreur mahométane».

Ces initiatives accompagnaient le processus colonial de dépossession économique : alors que l’armée et l’administration françaises confisquaient des terres au profit des colons, les Pères Blancs œuvraient à la dépossession culturelle et spirituelle.

Le congrès eucharistique de Carthage

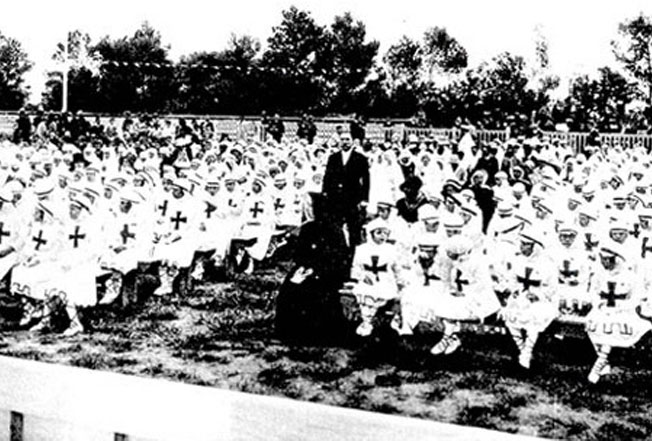

L’année 1930 marque l’apogée de cette entreprise. À l’occasion du centenaire de la conquête d’Alger (1830-1930), l’Église catholique organise à Carthage un grand congrès eucharistique international (7-11 mai 1930).

Des dizaines de milliers de pèlerins, missionnaires et prélats affluent d’Europe.

Le congrès proclame Carthage «capitale spirituelle de l’Afrique» et appelle à une évangélisation accrue du Maghreb.

Le discours inaugural du cardinal Alfred Baudrillart, recteur de l’Institut catholique de Paris, parle de «reconquête spirituelle d’une terre jadis chrétienne, désormais rendue à l’Église».

Réactions tunisiennes et impact historique

Pour les élites tunisiennes, le congrès fut une provocation. La presse nationaliste (notamment La Voix du Tunisien de Mohamed Chenik et Habib Bourguiba, futur leader du Néo-Destour) dénonça un affront à l’islam et à l’identité nationale.

Le Destour (parti fondé par Abdelaziz Thâalbi en 1920) dénonça la collusion entre colonisation et «missionarisation». Dans ses écrits, Thâalbi y voyait la preuve que la France voulait «dominer non seulement nos terres mais nos âmes ».

Cet épisode contribua à radicaliser la jeunesse nationaliste et à renforcer le lien entre lutte anticoloniale et défense de l’islam comme matrice identitaire.

Aujourd’hui encore, le congrès eucharistique de Carthage reste dans la mémoire collective comme l’une des manifestations les plus visibles de l’alliance entre croix et épée. L’entreprise des Pères Blancs, souvent présentée comme philanthropique, fut inséparable d’une stratégie de domination coloniale.

Elle rappelle que le colonialisme ne s’est pas limité à la spoliation économique, mais a aussi cherché à remodeler l’âme et la mémoire des peuples conquis. Bourguiba qualifia cet épisode de «catastrophe» dans ses discours ultérieurs.

Après l’indépendance, une nouvelle page s’ouvre

Au lendemain de l’indépendance de la Tunisie, en 1956, plusieurs communautés Pères Blancs sont restées dans le pays. Des négociations entre le Vatican et le gouvernement tunisien ont abouti, en 1964, à un accord, aux termes duquel un grand nombre d’églises devaient être fermées mais certaines allaient rester ouvertes aux catholiques pour leur assurer la liberté du culte, parmi lesquelles la cathédrale de Tunis.

C’est ainsi que les Pères Blancs ont continué à exercer leur ministère en Tunisie, auprès des chrétiens dans les paroisses et aussi dans les activités culturelles, sociales et religieuses. Dans ce cadre, ils ont accompli un travail remarquable au sein de l’Institut des Belles Lettres Arabes (Ibla) dont la bibliothèque et la revue sont très appréciées dans les milieux universitaires en Tunisie et au-delà.

Détruit par un incendie en 2010, le siège d’Ibla a pu être restauré et a rouvert ses portes au public le 18 octobre 2014.

La bibliothèque d’Ibla contient 30 000 ouvrages et 600 périodiques. C’est l’un des plus riches fonds à Tunis, en arabe et en français (en italien, en anglais, en allemand et en espagnol aussi) sur la Tunisie, le Maghreb et le Machrek.

Sources et références principales :

• Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), PUF, 1968.

• François Renault, Le Cardinal Lavigerie, Fayard, 1992.

• Sadok Boubaker, Le Congrès eucharistique de Carthage 1930 : provocation coloniale et réactions tunisiennes, Revue d’Histoire Maghrébine, 1980.

• Abdelaziz Thâalbi, La Tunisie martyre, 1920.

• Archives de presse coloniale (La Dépêche tunisienne, mai 1930).

Donnez votre avis