Dans l’espace académique, le voile n’est pas un vêtement neutre. Il véhicule un message : celui d’une lecture du monde où la transcendance et le dogme occupent une place centrale.

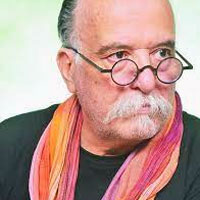

Zouhaïr Ben Amor *

J’ai aujourd’hui 70 ans, dont plus de quarante années passées à enseigner la biologie à la Faculté des Sciences de Tunis. Ce long parcours m’a permis de rencontrer des générations d’étudiants, d’échanger avec d’innombrables collègues, et de mesurer l’impact subtil qu’un professeur exerce, par son savoir mais aussi par son apparence et son attitude. Depuis des années, une question ne cesse de me travailler : comment un jeune étudiant perçoit-il les concepts biologiques — des bases du vivant à l’évolution — quand son enseignante est voilée ?

À mon âge, je pourrais me contenter de transmettre des souvenirs. Mais je ressens toujours ce besoin d’interpeller, de questionner, d’aller au fond des choses. J’invite ici mes collègues encore en exercice, mais aussi mes anciens professeurs, dont certains approchent les 90 ans, à se prononcer sur ce sujet délicat. Car il engage non seulement l’avenir de l’enseignement, mais aussi l’esprit même de la science.

La biologie n’est pas une simple accumulation de connaissances. Elle exige un esprit critique, une capacité à remettre en question des certitudes établies. Enseigner la biologie, c’est inviter l’étudiant à concevoir la vie comme un processus en perpétuelle évolution, où l’homme n’est pas une créature isolée, mais un maillon parmi d’autres.

La liberté intellectuelle

J’ai toujours enseigné à mes étudiants que l’Homme partage son patrimoine génétique avec des organismes aussi éloignés en apparence qu’une mouche ou une plante. Que nous sommes le produit d’une histoire longue, faite de mutations, de hasards et de sélections. Or, pour accéder à cette vision, il faut pouvoir se libérer, ne serait-ce qu’un instant, de lectures préétablies du monde. Et c’est là que se pose ma question : le voile, signe religieux visible, permet-il vraiment à l’étudiant de franchir ce seuil de liberté intellectuelle ?

Je ne juge pas la foi personnelle des individus. Mais en tant que pédagogue, je constate que le voile, dans l’espace académique, n’est pas un vêtement neutre. Il véhicule un message : celui d’une lecture du monde où la transcendance et le dogme occupent une place centrale. L’étudiant, même sans l’analyser consciemment, perçoit ce message. Il peut alors se demander si ses questions — sur Darwin, sur l’ancêtre commun avec les singes, sur l’embryologie comparée — seront accueillies avec ouverture ou filtrées par une grille de conviction religieuse.

Je ne parle pas d’un risque théorique. J’ai vu des étudiants s’autocensurer, éviter certaines interrogations, se réfugier dans le silence. Ce silence, pour un professeur, est une défaite : il indique que l’espace de liberté n’est plus assuré.

Je sais que la question est sensible. Faut-il interdire tout signe religieux à l’université, au nom de la neutralité ? Ou bien faut-il permettre à chacun d’afficher ses convictions, au nom de la liberté individuelle ? Les modèles internationaux varient : en France, la laïcité impose la neutralité; ailleurs, comme aux États-Unis, la liberté prime.

Foi personnelle et autorité académique

Pour ma part, je ne plaide pas pour une interdiction sèche. Mais je crois à une exigence : celle de séparer la foi personnelle et l’autorité académique. L’université doit rester ce lieu universel où l’étudiant ose tout questionner. Si l’apparence du professeur suggère que certaines réponses sont déjà verrouillées, alors l’exercice scientifique se trouve compromis.

Après quarante années à enseigner, j’ai le devoir de poser ces questions non pas seul, mais avec vous : mes collègues d’aujourd’hui, mes compagnons d’hier, et mes maîtres qui approchent désormais le grand âge. Comment percevez-vous ce dilemme ? Avez-vous observé, comme moi, ce moment où l’étudiant retient sa question ? Pensez-vous que l’autorité du savoir puisse cohabiter avec le signe visible d’une conviction religieuse ?

Je ne cherche pas la polémique. J’appelle à un débat serein, nourri de nos expériences cumulées. Car nous avons consacré nos vies à former des générations. Nous savons combien chaque détail compte : un mot d’encouragement peut libérer une vocation, mais un signe d’interdit peut museler une curiosité.

À 70 ans, je pourrais penser que la vérité des choses m’a déjà été livrée. Il n’en est rien. Je continue à chercher, à douter, à interroger. La science, par nature, est inachevée. Et c’est peut-être la plus grande leçon que nous devons transmettre à nos étudiants : la vérité n’est jamais donnée une fois pour toutes, elle se construit, se déconstruit et se reconstruit sans cesse.

C’est pourquoi je m’interroge encore : comment enseigner l’évolution, l’embryologie, la génétique, lorsque le signe visible du professeur indique déjà une réponse transcendante ? Et surtout, comment garantir que l’étudiant ose poser ses questions, même les plus dérangeantes, sans crainte d’un jugement implicite ?

Ce texte n’apporte pas de réponse définitive. Il se veut une invitation à réfléchir ensemble. Car l’école et l’université ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à ceux qui apprennent aujourd’hui et qui apprendront demain.

Je lance donc cet appel : à mes professeurs vénérés, qui approchent les 90 ans, à mes collègues qui poursuivent encore l’enseignement, et à mes étudiants devenus eux-mêmes enseignants. Comment percevez-vous ce problème ? Comment concilier la dignité des convictions personnelles et l’exigence absolue de neutralité intellectuelle ?

Pour ma part, je demeure dans cette quête, humble et obstinée, de la vérité des choses. Car même à 70 ans, après une vie entière passée dans la biologie, je reste convaincu que la première vertu de la science est de ne jamais cesser de douter.

* Dr en biologie marine.

Donnez votre avis