En cette période où l’humanité entière rend hommage aux blouses blanches, les «soldats blancs» de la guerre contre le coronavirus (Covid-19), l’auteur se souvient de son père, Ahmed Ben Miled, l’un des pionniers de la médecine moderne en Tunisie, grand humaniste qui sut toujours être aux côtés des plus faibles et des plus démunis.

Par Farouk Ben Miled *

J’ai commencé ma scolarité dans une école à la sortie de Bab El Assal, et je devais donc descendre la rue du même nom pour m’y rendre.**

C’était en 1942, un matin j’ai été surpris d’y trouver mon père, jeune médecin, au milieu de la chaussée devant une table carrée, à vacciner contre la variole à tour de bras, la population du quartier, alignée en une file de 200 mètres, assisté de Fatma Antar, une brune d’un mètre quatre-vingts (il fallait bien ça) pour faire respecter la distance de 1 mettre que nous venons de réinventer.

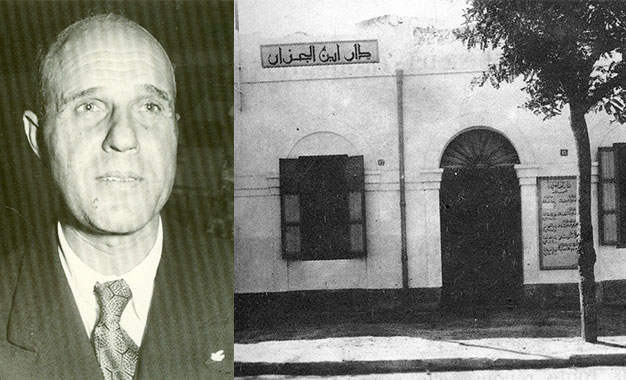

À l’époque le dispensaire Dar Ibn Jazzar, place Halfaouine, qu’il avait fondé avec d’autres confrères pour soigner gratuitement les pauvres du quartier, toutes confessions confondues, était trop petit, le seul moyen d’assurer cette tâche était de la faire dans la rue.

Bien avant, débarquant en 1933, fraîchement diplômé de la Faculté de médecine de Paris, il s’installe délibérément à Halfaouine, pensant à juste titre que c’est là où on a besoin de lui.

Avec son cabinet et la prise en charge du Cheikh Abdelaziz Thaalbi, à la santé déclinante, il enseigna l’hygiène, à la Khaldounia, aux élèves de la Zitouna.

En 1938, le typhus s’invitant à Tunis, il convertit alors ses cours en TP, et avec l’aide de ses élèves et du service d’hygiène de la porte Bab El-Alouj, il désinfecta la Grande Mosquée et les Médersas de Tunis, allant même jusqu’à réquisitionner les hammams de la ville.

Le 9 avril 1938, des dizaines de morts et de blessés, indésirables dans les hôpitaux, là aussi son cabinet a été transformé en hôpital de campagne où les marchands de 4 saisons ramenaient les blessés sur leurs «braouts», transformées en plateformes ambulantes pour la circonstance.

En 1943, les bombardements de Tunis semèrent la mort. Toujours en tant que médecin municipal aussi, il n’hésita pas à s’engager dans les équipes de secours pour ramener les blessés sous les bombardements de nos amis d’outre-Atlantique.

Je n’avais alors que 7 ans et j’entends encore aujourd’hui le vrombissement des B28 et le bruit assourdissant des explosions.

Comme je me rappelle encore du soir de l’hécatombe de la rue Sidi El-Bechir, où sorti pour quelques heures, il en revint après 3 jours.

Juste après la guerre, son cabinet qui était en même temps notre maison, fut envahi par des légions entières de pasteurs nomades, blessés grièvement pour avoir traversé des champs de mines laissés par le Reich.

C’était un défilé ininterrompu d’estropiés ensanglantés, et ma mère venue en aide, manquant de bandages, n’hésita pas à lacérer ses draps avec mon aide pour faire face aux hémorragies.

Quelques années plus tard, il s’inscrivit avec d’autres médecins, pour aller soigner les malades du choléra en Égypte. Les autorités du moment s’y opposèrent craignant la diffusion des idées de libération nationale, très répandues à l’époque.

De même en 1946, quand la troupe composée de Sénégalais chargea la foule à Bab Souïka, son cabinet a été de nouveau transformé en hôpital de campagne. Ses protestations lui valurent deux mois à la prison militaire en compagnie de Salah Ben Youssef, avec lequel il ne partageait pas nécessairement la même idéologie.

À Bizerte en 1962, bravant l’intimidation de la chasse qui le survolait à basse altitude, il se rendit de lui-même, et par ses propres moyens, à la base navale de Menzel Bourguiba pour récupérer les morts et les blessés, qu’il ramena à l’hôpital de la ville, déserté par son directeur.

Bien plus tard, en fin de carrière, il accepta la prise en charge du modeste dispensaire d’El Mellassine dont à juste raison personne ne voulait, avant d’aller terminer la rédaction de son livre sur l’histoire de la médecine arabe en Tunisie, publié à compte d’auteur.

Au même moment, il alerta l’opinion publique de la volonté des autorités françaises de s’accaparer l’Institut Pasteur, propriété de l’Etat Tunisien.

Ceci lui valut la médaille du Centenaire de cette institution. Je crois bien que c’était là sa plus grande fierté.

De tous ces engagements hors du commun, il ne s’en glorifia jamais, et n’en parlait à personne, sauf en de rares occasions, et avec beaucoup de pudeur, quand il évoquait ses souvenirs en famille.

À l’indépendance, Bourguiba, vieille connaissance, l’écarta, et la République s’empressa de retirer alors son portrait de la Khaldounia. C’est que l’homme libre, ne trouvant aucune vertu au pouvoir duquel il se méfiait, il n’a jamais rien demandé. Ça Bourguiba le savait aussi, et en cela ils s’étaient bien compris.

Ben Ali le reçut au tout début de sa présidence, pour lui remettre la médaille de l’Indépendance, reconnaissance tardive certes, mais qui le flatta.

Il y a quelques années seulement, un ancien commissaire de police m’a appris que sous l’occupation allemande le Croissant-Rouge Tunisien a été déserté par son président. Le docteur en prit la direction au pied levé jusqu’au retour du fuyard.

Quel tempérament et quel CV !

Je suis révolté de ne pas voir ton nom sur le fronton d’un hôpital ou au moins sur le mur de l’impasse où tu as toujours soigné gracieusement les indigents.

Comme je suis indigné par l’ingratitude honteuse de notre pays.

À 92 ans, il soupira dans mes bras une dernière fois, après m’avoir demandé avec ses yeux bleu intense, la permission de partir.

Je m’incline cher docteur, devant l’enfant de Bab Jedid, qui n’hésita jamais à monter spontanément au front et d’être toujours là où il fallait être.

Comme je m’incline devant toutes ces blouses blanches qui nous honorent et honorent la médecine tunisienne à la tradition millénaire, contrairement à ces gueux prédateurs, venus négocier au prix fort leur sieste chez la perfide Albion.

Seul le peuple de Tunis qui l’a toujours chéri suivit par milliers son cortège, où le RCD s’invitât pour nous servir un laïus, à confondre avec un bulletin météo.

Alors comment ne pas penser cher père en ce moment difficile à ne pas rendre hommage à l’humaniste et l’homme rare que tu as toujours été.

* Architecte D.P.L.G.

** Le titre original de l’article “La blouse blanche de mon père’’.

Donnez votre avis