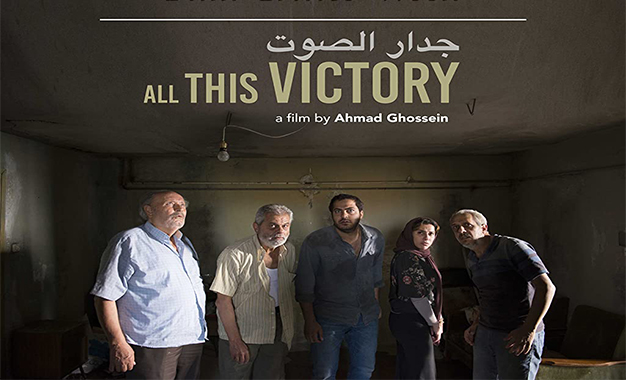

Le film libanais «All this victory» du cinéaste Ahmad Ghossein est en ce moment dans les salles de cinéma tunisiennes. Un premier long-métrage de fiction multi-primé à la Semaine internationale de la Critique de Venise, qui revient sur les séquelles psychologiques du conflit israélo-libanais de 2006.

Par Fawz Ben Ali

Après avoir fait le bonheur des cinéphiles tunisiens avec entre-autres «It must be heaven» du grand cinéaste palestinien Elia Suleiman (Mention spéciale du jury au dernier Festival de Cannes), le distributeur tunisien Hakka-Distribution nous offre une autre pépite du cinéma d’auteur arabe avec «All this victory» du jeune cinéaste libanais Ahmad Ghossein; un film qui avait beaucoup fait parler de lui notamment après son passage à la Semaine de la critique de Venise où il avait réussi à décrocher trois prix (Le grand Prix, le Prix du Public et le Prix de la meilleure contribution technique).

Un chapitre sombre dans l’histoire du Liban

Ce jeune cinéaste qui vient d’accorder au public tunisien un moment de débat en vidéo-conférence, avait d’abord fait ses débuts dans l’art visuel et le théâtre avant de réaliser quelques courts-métrages comme «La vallée» (2014) ou encore «White noise» (2017), suivis par ce premier long-métrage où il s’est fortement inspiré de son propre vécu.

Ahmad Ghossein a en effet décidé de revenir sur un chapitre particulièrement sombre de l’histoire du Liban, à savoir le conflit israélo-libanais de 2006, connu aussi sous l’appellation de «La guerre des 33 jours».

Nous sommes donc au sud du Liban en juillet 2006, Marwan (personnage principal du film qui semble être l’alter-égo du réalisateur) quitte Beyrouth durant les 24 heures de trêve pour tenter de ramener son père qui vit dans un village au sud du pays, région de toutes les tensions. Marwen ne réussit cependant pas à retrouver son père, et se trouve à son tour coincé avec quatre autres personnes dans une vieille maison (ou ce qu’il en reste), au milieu de bâtiments en ruines et d’un quartier rasé.

«Qu’est-ce-que vous trouverez ici à part la mort ?», lui lance l’un des anciens voisins de son père ; car le fantôme de la mort ne tardera en effet pas à rôder autour des cinq personnages pris au piège, qui découvrent que des soldats israéliens ont choisi de s’installer à l’étage d’au-dessus.

Une approche intimiste sur les sévices de la guerre

Bien que le récit se déroule sur fond de guerre entre Israël et le Hezbollah, Ahmad Ghossein n’en fait pas un film historique ou de guerre. Il n’est pas ici question d’analyser le pourquoi du comment politique et idéologique, mais de miser sur une approche plus intimiste sur les souffrances de la guerre ressenties par la population civile qui en pâtit toujours le plus. «Nous voulions changer le monde, mais nous n’avons même pas réussi à changer notre village», lance le doyen des protagonistes.

Porté par l’expérience personnelle de son réalisateur, le film penche par moments vers le genre documentaire de part la vraisemblance visuelle et sonore propre à la guerre. Quatorze ans après, Ahmad Ghossein éprouve toujours le besoin de reconstituer ce passé traumatique et de se le réapproprier, probablement pour mieux arriver à s’en défaire ou aussi par devoir de mémoire.

Avec un décor et une mise en scène plus vrais que nature, un jeu d’ombre et de lumière saisissant et une prouesse technique dans le cadrage et le montage, Ahmad Ghossein réussit à nous transmettre toute la tension, l’angoisse et tout le désarroi des personnages, le tout porté par un scénario haletant et une caméra en totale immersion, permettant au spectateur d’être au plus près des protagonistes, à l’instar de cette scène glaçante où on doit se faire passer pour des morts afin de rester en vie.

Avec tout ce suspens, cette attente insoutenable et ce choix de filmer en temps réel et souvent en huis-clos, on n’est pas très loin du thriller, car la mort rôde autour et le moindre faux pas peut mettre fin à ce combat pour la survie.

Donnez votre avis