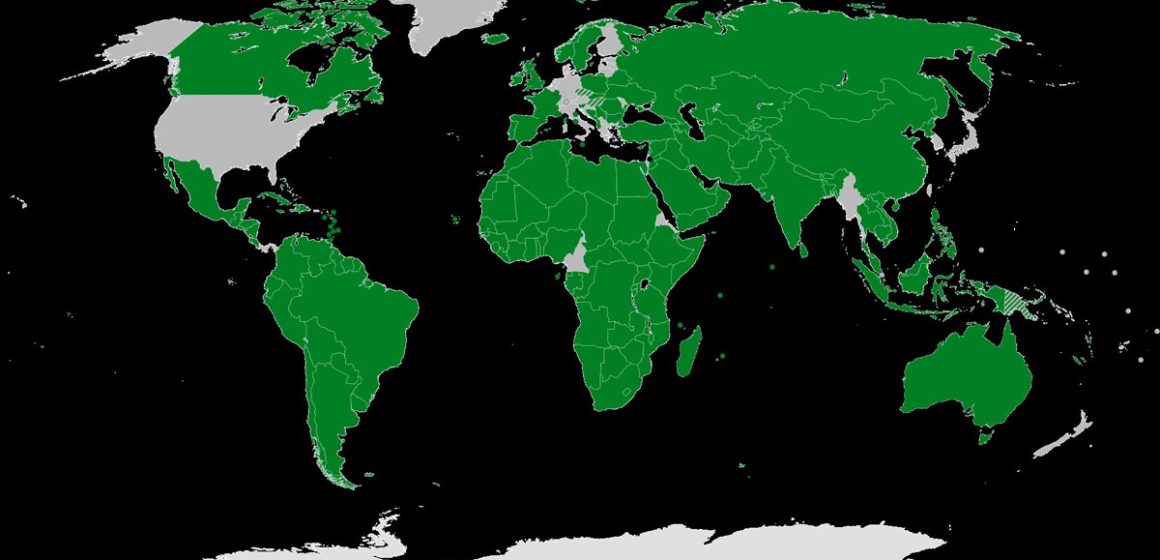

Le 22 septembre 2025, 158 États ont reconnu la Palestine; Washington et Israël ont boycotté la séance et tous les rois, émirs et présidents arabes ont brillé par leur absence — à l’exception du roi de Jordanie, seul à braver l’omerta collective. Gaza saigne, Doha a été frappée à l’ombre d’Al-Udeid, la plus grande base américaine de la région : preuve qu’une alliance peut exposer son parrain et que la realpolitik dévore la morale. (Carte des 158 Etats ayant reconnu l’Etat de Palestine).

Yahya Ould Amar

Reconnaître la Palestine n’est ni un symbole ni une faveur : c’est l’acte de souveraineté qui ouvre ou plutôt ouvrira la voie au cessez-le-feu, à la sécurité régionale, à la reconstruction et au dividende de paix. L’Histoire a parlé; à ceux qui ont le pouvoir d’influer sur le bien ou sur le mal d’écrire le présent.

La liturgie du report et le tournant du 22 septembre

«Je reconnais», «Je reconnaîtrai», «Je reconnaîtrais» l’Etat de Palestine. Ces conjugaisons hésitantes, ces promesses suspendues dans le vide diplomatique, résument à elles seules le ballet pathétique des puissances face à la Palestine. A la veille du deuxième anniversaire de la (dernière) guerre en date à Gaza, l’Assemblée générale des Nations unies a marqué un tournant historique : plus de 150 pays, dont la France – qui avait appelé à la reconnaissance de la Palestine -, le Luxembourg, Malte, Monaco, Andorre et la Belgique, ont formellement reconnu l’État palestinien. Un geste collectif, porté par un vent de révolte contre le génocide en cours à Gaza. Et pourtant, dans les couloirs de New York, deux absences : les États-Unis et Israël, qui ont boycotté l’événement, criant au scandale, accusant le monde de «récompenser le Hamas». Comme si la reconnaissance d’un peuple opprimé équivalait à une capitulation face au terrorisme.

Cette tergiversation générale sur la reconnaissance d’un Etat palestinien n’est pas innocente. Elle est le symptôme d’un ordre mondial vicié, où les intérêts géopolitiques écrasent la justice.

Scénarios israéliens : tentations et limites

La réaction du Premier ministre israélien à la reconnaissance de l’État palestinien s’est manifestée par des déclarations fermes, assorties de mises en garde relatives à d’éventuelles mesures de rétorsion, et une intensification des tensions qui soulève de sérieuses interrogations. M. Netanyahu, qui s’oppose à l’établissement d’un État palestinien viable, pourrait envisager des actions étendues : annexion de la Cisjordanie et/ou une intervention en Jordanie – ce royaume qui, lors de la reconfiguration du Moyen-Orient consécutive à la dissolution de l’Empire ottoman en 1918, était intégré à la zone dévolue au mandat britannique, englobant ce qui allait devenir Israël.

Le traité de Sèvres et l’accord Sykes-Picot ont remodelé la région selon des lignes coloniales, opérant une division formelle entre la Transjordanie (l’actuelle Jordanie) et la Palestine mandataire en 1922. Pour certains ministres d’extrême droite au sein du gouvernement de Netanyahu, cette démarcation ne représente qu’une frontière provisoire, un héritage ottoman susceptible d’être revisité.

Une telle initiative ne constituerait pas seulement une violation manifeste au droit international ; elle risquerait d’exacerber les instabilités au Moyen-Orient, attisant un conflit régional déjà marqué par une grande volatilité.

En fait, le gouvernement de Netanyahu pourrait prendre quelques mesures de rétorsion bilatérale contre les pays qui ont reconnu l’Etat de Palestine. Dans les faits, ses marges de manœuvre sont limitées : chaque pas vers une annexion formelle alourdit le coût diplomatique et économique (sanctions ciblées, contentieux commerciaux, coopération sécuritaire compliquée avec des partenaires clés). D’où l’écart grandissant entre la rhétorique («jamais d’État palestinien») et les options réelles.

Doha, Al-Udeid et l’alliance asymétrique

Cet étau stratégique, annoncé depuis quelques mois, éclaire le choix risqué de porter le conflit à Doha, sous le regard des États-Unis.

Le raid sur Doha, le 9 septembre 2025, visant des leaders du Hamas, mais frappant le sol d’un allié américain majeur, hôte de la plus grande base US au Moyen-Orient, Al Udeid qui abrite l’impressionnant dispositif du Caoc – Combined Air Operations Center, véritable centre nerveux de surveillance et de commandement 24/7 du théâtre CentCom. Il agrège en temps réel les flux de capteurs (satellites, drones, Awacs, avions de renseignement, radars) sur un plateau bardé d’écrans, pour planifier et suivre les opérations de l’Égypte à l’Asie centrale. Le Caoc d’Al-Udeid est décrit par l’US Air Force comme «le centre d’opérations le plus avancé de l’histoire». C’est dire que les Etats-Unis ne pourraient pas ne pas être au courant d’une attaque aérienne à 30 km de cette même base.

De cette observation technique découle une implication politique manifeste : une opération d’une telle envergure, menée à proximité immédiate d’Al-Udeid, ne pouvait manquer d’être détectée, suscitant inévitablement un sentiment de trahison à Doha et éveillant des interrogations sur d’éventuels soutiens alliés et sur la porosité de la protection américaine.

Le Qatar, qui a engagé des investissements substantiels aux États-Unis – évalués à 1 200 milliards de dollars – et a offert un jet de luxe à Donald Trump, perçoit cet état de fait comme une trahison.

Cela met en lumière la dynamique asymétrique des relations entre Israël et les États-Unis : Washington formule des critiques mesurées – M. Trump s’est déclaré «très mécontent» – tout en accordant une marge de manœuvre à Israël. Les États-Unis voient en Israël un allié stratégique clé pour consolider leur influence au Moyen-Orient, en protégeant les itinéraires pétroliers, en contenant l’Iran et en préservant un équilibre des forces conforme à leurs intérêts.

Cet épisode révèle une réalité moins schématique qu’Israël peut aussi contraindre, mettre en difficulté et exposer Washington lorsque ses priorités tactiques priment sur l’agenda stratégique américain.

Ressorts intérieurs américains et realpolitik arabe

Au-delà de ces paramètres stratégiques, une part décisive du positionnement américain se joue aussi sur le terrain intérieur : la configuration des coalitions électorales, notamment l’influence de l’électorat évangélique.

Aux États-Unis, l’électorat évangélique — environ un quart de la population, majoritairement conservateur — constitue un pivot politique. Pour une partie de cet électorat, une lecture de «la fin du monde» confère à la présence juive en Terre d’Israël et à la continuité de l’État d’Israël une signification spirituelle, des étapes indispensables au plan divin de la fin des temps. Ce référentiel contribue à la stabilité d’une orientation transpartisane, souvent constante au-delà des alternances politiques (républicains, démocrates), et peut conduire à relativiser certaines considérations de droit international.

Israël apparaît ainsi, pour Washington, à la fois comme un partenaire stratégique et, pour une frange de l’opinion, comme un repère symbolique d’ordre religieux. Ce socle de soutien se superpose à des déterminants plus larges — sécurité énergétique, rivalités régionales, maîtrise des risques de prolifération — et s’inscrit dans une relation plus vaste, faite d’échanges mais aussi d’incompréhensions, entre l’Occident et les sociétés du monde musulman.

Les pays arabes, eux, ne sont pas innocents dans ce théâtre d’ombres. Ils brandissent la cause palestinienne comme un étendard rhétorique, un outil de légitimation interne pour masquer leurs propres faiblesses – déficit démocratique, tensions sécuritaires, rivalités sectaires, dépendance économique. Plusieurs pays arabes du Moyen Orient professent un soutien formel, mais leurs liens avec Israël trahissent une realpolitik cynique. La Palestine sert de bouclier moral, un cri de ralliement populaire qui détourne des régimes autoritaires.

Statu quo américain contre dividende européen de paix

Pour Washington, une stabilisation durable du Proche-Orient rognerait le rôle de garant incontournable: moins de contrats d’armement, prise réduite sur les flux pétroliers, et un Iran progressivement réintégré aux échanges mondiaux. Surtout, elle renforcerait l’Europe – ce que l’Amérique ne souhaite pas – première exposée aux chocs migratoires et énergétiques. Des corridors commerciaux fiables abaisseraient la dépendance au dollar et aux arsenaux américains, offrant à l’Union Européenne un espace diplomatique réellement autonome. La Maison Blanche version Trump, alignée sur Netanyahu — pression contre la CPI, veto au Conseil de sécurité —, préfère maintenir le statuquo.

Pour l’Europe, la conclusion est inverse : la détente régionale produit un dividende immédiat — recul de la prime de risque sur pétrole et gaz, sécurisation de Suez et de la Méditerranée orientale, reflux de l’inflation importée et donc des taux, visibilité retrouvée pour l’investissement productif. Reconnaître la Palestine n’est pas un symbole, c’est de la gestion du risque : volatilité énergétique contenue, radicalisation tarie, diplomatie européenne réarmée et cohérence retrouvée avec le discours de droit (y compris sur l’Ukraine). Chaque mois gagné sur la paix sauve des points de croissance et évite un renchérissement de plusieurs milliards des importations de pétrole. En clair : pour l’Europe, le placement le plus sûr porte un nom simple — la paix.

Enfin, la reconnaissance de l’État palestinien, actée par plus de 150 pays le 22 septembre 2025 à l’Assemblée générale des Nations unies, marque un tournant historique, malgré l’absence notable des États-Unis, d’Israël et de tous les dirigeants arabes, à l’exception courageuse du roi de Jordanie.

Alors que Gaza endure une tragédie humanitaire sans précédent et que l’attaque israélienne sur Doha, à l’ombre de la base américaine d’Al-Udeid, révèle les fragilités d’alliances marquées par la realpolitik, il devient impératif de dépasser les tergiversations diplomatiques. Reconnaître la Palestine n’est ni une concession ni un symbole, mais un acte de souveraineté qui pave la voie à un cessez-le-feu durable, à la sécurité régionale et à une reconstruction porteuse d’un véritable dividende de paix.

L’Histoire, en ce jour, a posé une borne ; il appartient désormais aux décideurs de conjuguer l’avenir au présent, en affirmant sans détour : «Je reconnais.» Car, dans un Moyen-Orient au bord du précipice, seule une paix juste et équitable peut désamorcer les tensions, stabiliser les économies et redonner à la communauté internationale sa cohérence morale et stratégique.

* Economiste, banquier et financier.

Donnez votre avis