Le soir où il avait annoncé sa décision de démissionner, suite à l’affaire du Watergate, Richard Nixon a épanché sa douleur sur l’épaule du secrétaire d’Etat, Henry Kissinger, l’homme qui au sein de l’administration américaine lui devait tant mais le haïssait le plus. Une scène tragi comique s’en était suivie: rongé de chagrin et imbibé d’alcool, le président démissionnaire avait demandé à Kissinger, son secrétaire d’Etat juif, de prier avec lui, et ce dernier n’avait pu que s’exécuter, en s’agenouillant avec lui sur le tapis et en priant comme un chrétien.

Par Dr Mounir Hanablia *

Le Watergate, c’est cet immeuble de Washington, où le Parti Démocrate avait établi en 1972 son QG de campagne pour les élections présidentielles, et où la police avait arrêté des cambrioleurs très particuliers, tous des anciens membres des services secrets ou de la Baie des Cochons, et avaient découvert sur eux des microphones qu’ils étaient venus démonter après les avoir préalablement installés plusieurs semaines auparavant.

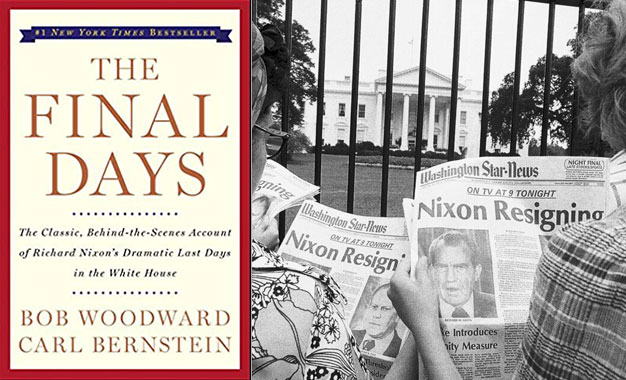

Le travail d’investigation de deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein, avait établi la responsabilité de la Maison Blanche dans cette affaire d’espionnage. Ehrlichman, Dean, Haldman, des proches collaborateurs et membres de l’administration du président Nixon, avaient fait l’objet de poursuites judiciaires et de condamnations.

Quant au président lui-même, après l’ouverture d’une procédure de destitution («impeachment») pour obstruction à la justice, abus de pouvoir avec violation des droits constitutionnels des citoyens, et refus d’obtempérer aux injonctions de la chambre des représentants, il avait finalement choisi de démissionner afin, selon lui, préserver les intérêts de la nation.

Un label d’exemplarité du système américain

Le terme de cette affaire, voyant l’homme le plus puissant du monde devoir se soumettre aux contraintes de la Loi de son pays, avait longtemps conféré au système politique et judiciaire américains un prestige considérable et un label d’exemplarité dont le monde entier s’inspirerait, particulièrement après la chute du mur de Berlin, dans la recomposition du paysage politique international.

Le mot Watergate était devenu synonyme de scandale politique et d’implication de tout Etat dans la couverture et le maintien de la confidentialité de violations de la Loi. Et il est vrai que plus récemment, après le show judiciaire dont le président Trump avait été pendant plusieurs mois la vedette dans son affrontement, il faut dire victorieux, avec le Congrès américain, il est devenu légitime de se demander pourquoi celui-ci avait obtenu en 1972 ce dont il serait plus tard privé en 2020, la démission du président des Etats-Unis, sur des faits beaucoup plus graves.

Mais il faut le reconnaître, avec Richard Nixon, les choses n’avaient pas été aussi simples qu’on aurait pu le croire, et auraient même pu prendre une tout autre tournure. Jusqu’aux tous derniers moments le doute avait été entretenu sur sa démission. Mais il avait décidé de laisser le processus constitutionnel être mené à son terme, celui d’un vote de destitution au Sénat, parce qu’il était convaincu qu’en tant que président, il n’avait fait qu’exercer ses prérogatives. On lui a reproché d’avoir menti au peuple américain, mais Georges W. Bush l’avait plus tard fait pour justifier la guerre contre l’Irak sans encourir l’ire des parlementaires. On lui a reproché d’avoir mené une guerre secrète et sanglante en bombardant le Cambodge, mais Obama durant ses deux mandats n’avait fait qu’utiliser des frappes répétées par les drones contre de supposés terroristes dans de véritables exécutions extra-judiciaires, qui avaient fait des milliers de «dommages collatéraux». On lui a reproché d’avoir fait espionner le siège du parti Démocrate mais Barack Obama, encore lui, après l’affaire Edward Snowden et les informations révélées par Wikileaks, avait justifié l’espionnage illégal de l’ensemble des citoyens américains par la nécessité de sacrifier un peu de liberté contre un peu de sécurité, sans que le Congrès n’eût jugé qu’il y eût eu là abus de pouvoir ni que les droits constitutionnels eussent été violés.

Nixon met sur écoute ses propres collaborateurs

En fait, Richard Nixon avait fait placer secrètement sur écoute lui-même (!!!) et ses propres collaborateurs à la Maison Blanche, après les fuites dans la presse, relativement à la guerre du Cambodge, justement pour des raisons de sécurité nationale. Et c’est un des membres secondaires de son administration, un certain Butterfield, qui en avait fait la révélation à la Commission du Sénat sur le Watergate, ainsi que l’existence des bandes magnétiques qui constitueraient le cœur de l’affrontement juridique et légal entre le président d’une part, le procureur spécial Jaworski (qu’il avait lui-même nommé), le juge Sirica, d’autre part.

L’avocat du président, Saint Clair, avait quelque raison d’arguer devant la Cour Suprême que la procédure d’impeachment ayant traduit un conflit de nature politique avec le Congès, la justice se devait à tout le moins de garder la balance égale entre les parties en conflit. Or en confirmant le droit du procureur d’obtenir ces bandes magnétiques, 64 au total, sans passer par la procédure en appel normale, légale, et inévitablement longue, demandée par la présidence, la Cour Suprême des Etats-Unis avait statué dans l’urgence sans estimer violer les droits de l’une des parties, justement pour fournir au Congrès les preuves nécessaires à la mise en accusation par son Comité judiciaire.

Il est vrai qu’après «le massacre du Samedi soir», ainsi qu’on avait nommé la démission d’Archibald Cox le procureur spécial pour le Watergate, de l’attorney général Richardson et de son adjoint, pour refus d’obtempérer aux ordres de la présidence, le Département de la Justice était devenu partie prenante dans le conflit, et le verdict de la Cour suprême ne l’avait que trop confirmé.

Il faut d’autant plus le relever que Donald Trump bénéficierait 45 ans plus tard, dans son affrontement avec le Congés, de l’appui sans réserve du ministre de la Justice Bill Barr, l’attorney général, grâce à une interprétation tendancieuse du rapport du procureur Robert Mueller, le disculpant de toute charge dans la recherche de complicités avec la Russie lors des élections.

Mais en 1974, la teneur des bandes magnétiques n’avait que trop confirmé les mensonges du président Nixon, et son implication réelle dans la tentative d’utiliser la CIA dans une mission d’obstruction à la justice qui ne relevait pas de ses prérogatives, en empêchant le FBI (encore le Département de la Justice) de mener l’enquête.

Il est vrai que la présidence avait fait preuve d’une interprétation très large de la sécurité nationale en agissant ainsi, et surtout en révélant (par les bandes magnétiques) que par là même, elle poursuivait un but politique, dont la teneur n’était toutefois pas révélée. Au sein d’une opinion publique chauffée à blanc pendant des années par la guerre si impopulaire du Vietnam, par la lutte pour les droits civiques, de telles informations ne pouvaient que jeter de l’huile sur le feu et servir la cause de tous ceux qui voulaient le départ du président Nixon.

Une présidence déchue de son prestige

L’opinion publique… c’est cet argument qu’avait soulevé le conseiller juridique Doar du Comité judiciaire pour réclamer la remise immédiate des bandes. Autrement dit, la justice ne pouvait pas rester passivement suivre son cours habituel alors qu’une présidence déchue de son prestige se trouvait près d’être dans l’incapacité d’assumer ses prérogatives.

En fait l’opinion publique avait basculé et le prestige du président avait été irrémédiablement terni quand il avait livré des transcriptions (erronées) de ses conversations enregistrées avec ses collaborateurs où il se montrait particulièrement grossier, et même odieux en se plaignant de l’effet du souffle de l’hélicoptère sur les cheveux de sa femme.

Il est douteux que les conseillers juridiques du président aient rempli leur mission conformément à ce qui en eût été exigible. Autrement il n’aurait jamais dû avoir toute latitude pour livrer les bandes compromettantes ou des transcriptions tendancieuses au point d’être considérées comme des tentatives d’obstruction à la Justice ou au Congrès. Outre qu’il était têtu, il leur avait caché la vérité, et une fois celle-ci connue, ils s’étaient trouvés dans la crainte d’être considérés comme complices pour avoir soutenu une thèse erronée, celle de la non-implication de leur client dans la tentative d’obtenir indûment la libération des «plombiers» du Watergate. Mais prétendre que le président et ses avocats assument seuls la responsabilité de l’affaire, c’est méconnaître le rôle joué autant par le Chief of Staff de la Maison Blanche, le Général Alexander Haig, que les figures éminentes du Parti Républicain.

Le général Haig avait d’abord tenté de mobiliser le personnel de la Maison Blanche autour de la défense du président. Mais quand la culpabilité de ce dernier fut devenue évidente, il ne chercha plus qu’à hâter son départ, au besoin en collaborant avec tous ceux qui ne voyaient nulle autre possibilité raisonnable pour conclure l’affaire avec le moins de dégâts; à commencer par ceux de son propre parti.

Il faut dire que pour le Général Haig, pris entre les nécessités de ne pas être impliqué dans les malversations du président, et celles de ne pas participer à un complot contre lui, les possibilités de manœuvrer étaient très étroites. A-t-il agi seul, ou bien en accord avec ses collègues de l’armée? La question restera toujours posée.

Quant aux sénateurs et aux représentants républicains, en se rangeant avec les démocrates contre un président issu de leurs propres rangs, ils n’ont pas peu pesé dans sa décision de démissionner sans mener le processus de destitution jusqu’à son terme, jusqu’au vote du Sénat. On ignorera toujours pourquoi ils ont décidé de lui retirer leur soutien. Apparemment beaucoup parmi eux craignaient d’être pris dans la tourmente de révélations lors d’un procès public…

Quarante sept ans plus tard le Parti Républicain se montrera autrement plus combatif pour défendre un autre président issu de ses rangs, au passif beaucoup plus accusé, mais capable de mobiliser la rue contre les institutions.

Nixon et le goût de la dissimulation

Finalement, Richard Nixon a perdu parce qu’il avait agi au nom de la raison d’Etat dans un cadre sécuritaire qui n’existerait juridiquement que 30 ans plus tard; parce qu’étant respectueux des lois, il n’avait pas détruit les preuves compromettantes et qu’il a fini par les livrer à ses adversaires; et surtout parce que les membres de son propre parti, sans doute impliqués à des degrés divers, se sont ligués avec ses adversaires afin de le dissuader de mener le processus de destitution jusqu’à son terme, par un débat et un vote publics au Sénat. Il ne fut pas pour autant victime d’un destin injuste. Les milliers de civils morts lors de la guerre du Vietnam ne le prouvent que trop bien, tout autant que le coup d’État sanglant au Chili, ou bien la paix concédée au bénéfice d’Israël par les Arabes qui avaient obtenu un nul militaire, à l’instigation du grand illusionniste, le Dr Henry Kissinger, que son président en butte à toutes ces difficultés avait pourtant chargé d’arracher la paix à n’importe quel prix. Le président Sadate ignorait apparemment qu’il pouvait obtenir beaucoup plus que ce qu’il n’a eu.

Il est à cet égard significatif que le soir où il avait annoncé sa décision de démissionner, Nixon ait épanché sa douleur sur l’épaule du secrétaire d’Etat, l’homme qui au sein de l’Administration lui devait tant mais le haïssait le plus. Une scène tragi comique s’en était suivie: rongé de chagrin et imbibé d’alcool, le président démissionnaire avait demandé à Kissinger, son Secrétaire d’Etat juif, de prier avec lui, et ce dernier n’avait pu que s’exécuter, en s’agenouillant avec lui sur le tapis et en priant comme un chrétien. Et quand plus tard il rentra chez lui, exténué par ce qu’il avait vécu, il reçut un autre coup de téléphone du président, le suppliant de ne jamais révéler à quel état de faiblesse il s’était laissé aller. Jusqu’à la fin, Richard Nixon aura cultivé le goût de la dissimulation.

* Médecin de libre pratique.

Articles du même auteur dans Kapitalis :

»The key man » : Abraaj Holding, ou l’escroc utile de l’impérialisme global

Note de lecture : « King Leopold’s Ghost », au cœur des ténèbres du Congo

Note de lecture : «Party of one», ou la démocratie dans la tourmente

Donnez votre avis