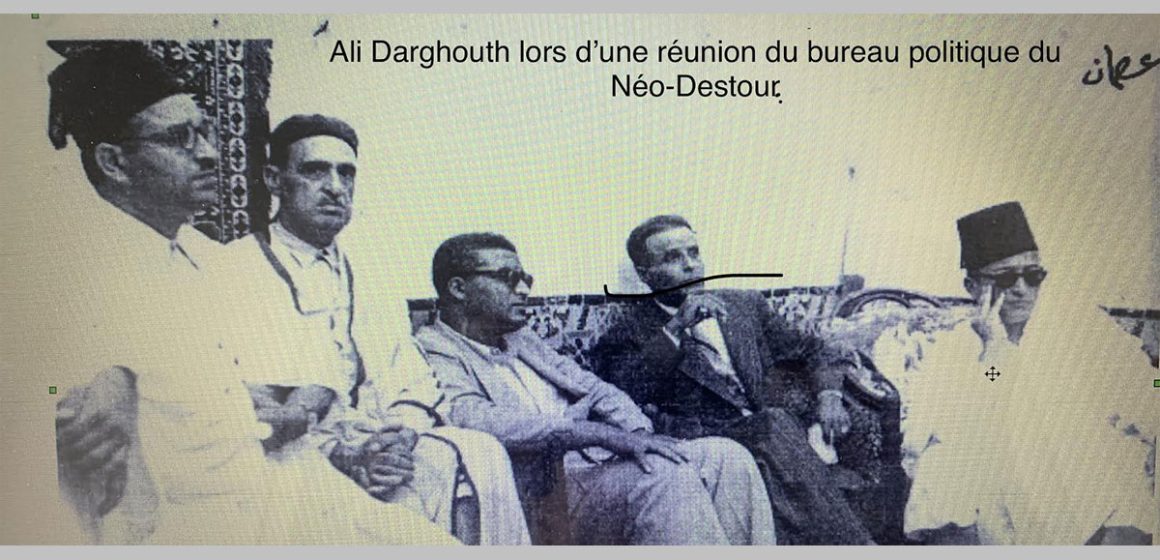

Il y a quelques jours, le 9 avril 2023, la Tunisie a célébré la journée nationale des martyrs. Une occasion pour rendre hommage à tous les militants de la cause nationale, qu’ils soient des martyrs ou pas. Et, surtout, aux militants dont les noms sont tombés dans l’oubli, comme Ali Darghouth. Son fils retrace ici son parcours.

Par Salah Darghouth *

Le 9 avril de l’année 1938, la population de Tunis est descendue en masse dans la rue à l’appel du Parti du Néo-Destour pour réclamer à la France des droits et l’institution d’un parlement tunisien représentatif.

Mon père Allala (né Ali) était l’un des leaders du parti ayant préparé, conduit et pris le devant de ces manifestations.

Le matin de cette journée, il fait partie de la délégation qui est allée voir le Grand Vizir Hédi Lakhoua pour recevoir la réponse du Bey aux revendications qu’ils avaient exposées à ce dernier trois jours auparavant dans son palais d’Hammam-Lif. A l’issue de cette rencontre où ils apprennent que le Bey refuse de prendre position. Mon père se lance dans un discours mobilisateur appelant les contestataires à «ne pas céder et à continuer le mouvement jusqu’à ce que nous obtenions totale satisfaction».

De là, il rejoint les autres leaders du parti pour diriger et encadrer les manifestations qui se répandent dans tous les quartiers de la capitale.

La journée se termine dans le sang. Le bilan est lourd. Les forces de l’occupation française tirent sur la foule tuant plus de vingt manifestants et blessant près de deux cents.

Mon père réussit quand même à rentrer chez lui. Sa maison est située au cœur de la Médina de Tunis tout près des souks et de la place de la Kasbah.

Le lendemain, à l’aube, une vingtaine de policiers français se présentent chez lui. Ils défoncent les deux portes de la maison, l’une donnant sur la Rue Saida-Ajoula et l’autre sur la rue parallèle de Sidi Ben Arous.

Ne jamais se soumettre

A peine a-t-il eu le temps de glisser sa Jebba qu’il est menotté manu-militari et conduit de force vers le commissariat central de Tunis où sont déjà entassés des dizaines de leaders du parti dont son chef Habib Bourguiba.

Mon cousin, Docteur Moncef Darghouth était présent le jour de son arrestation. Il témoigne : «Oust Eddar (le grand patio central de la maison) était plein de monde. D’un côté, nous, les membres de la famille. De l’autre, les policiers français. D’un pas sûr, la tête haute, se dirigeant vers la Skifa, l’oncle Allala se tourne vers son fils pour lui dire en haussant la voix et en français ‘‘Courage Tahar. Tiens bon. Ne t’inquiète pas pour moi’’. Vous vous rendez compte ! Il lance de tels propos alors que c’est lui qui part vers l’inconnu. La vérité est que pour ceux qui l’ont connu, comme moi, ce n’était que le reflet de sa bravoure habituelle. Pour lui, il faut résister à tout prix et ne jamais se soumettre».

Il ne reviendra chez lui que 5 années plus tard. Cinq années passées d’abord dans les prisons civiles et militaires de Tunis et de Téboursouk en Tunisie et ensuite dans la geôle du Haut-Fort Saint-Nicolas de Marseille, avant d’être envoyé en exil à Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue.

Cette longue période d’incarcération et de déportation a coïncidé avec celle de la déflagration et l’expansion de la Deuxième Guerre Mondiale à travers le monde y compris en Afrique du Nord.

C’est ainsi que le champ de bataille de cette guerre se déplace vers la Tunisie pour donner lieu à «la Campagne de Tunisie» qui va durer 7 mois (de novembre 1942 à mai 1943).

Lors de cette campagne, les combats ont été féroces. Ils ont opposé des centaines de milliers de soldats appartenant d’un côté aux forces alliées britanniques, américaines et françaises et de l’autre aux forces de l’Allemagne nazie et de l’Italie.

La «grande histoire» invoque les milliers de soldats étrangers tués lors de cette campagne. Elle fait abstraction de la mort des soldats tunisiens engagés aux côtés des forces françaises et allemandes et plus encore des pertes collatérales auprès des civils tunisiens.

C’est dans ce contexte qu’à quelques mois de sa libération, mon père reçoit l’effroyable nouvelle concernant son épouse Zakia (née El Khalsi). Ella Zakia vient d’être touchée mortellement par un bombardement aérien. En toute vraisemblance, il s’agissait d’un bombardement anglais visant une base allemande située à proximité de la maison des parents où résidait Zakia, en attendant le retour espéré de son mari des terres d’exil.

L’abnégation dans la lutte

A son retour à la mère-patrie et à l’instar de ses compagnons de lutte, mon père a est accueilli en héros. La «driba» de la maison étaient constamment bourrée de militants du parti qui se bousculaient pour venir lui souhaiter la bienvenue et lui faire part de leurs admiration, reconnaissance et respect.

Toutefois, la vérité était qu’au niveau personnel, mon père se sentait diminué physiquement, atteint entre autres d’un diabète avancé mal soigné. Plus encore, il était également profondément affecté par le vide que lui a laissé la mort subite de son épouse Zakia.

Son fils, mon frère, Tahar Darghouth, devenu entre-temps professeur de mathématiques, fait tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider à remonter la pente. Il l’encourageait surtout refaire sa vie, à se remarier tout en poursuivant son engagement politique auprès du parti du Néo-Destour.

Deux années après son retour d’exil, il épouse ma mère, Ouacila (née Bouaziz).

Au bout de quatre années de vie ensemble, des années dont ma mère a toujours parlé comme étant les plus heureuses de sa vie, l’état de santé de mon père se détériore et de plus en plus gravement.

Les militants du Parti défilent à la maison pour venir à son chevet. Parmi eux, le futur président Bourguiba. A ce propos, ma mère me confie : «Si Habib s’approche de son lit de mort et lui dit : ‘‘Si Ali, comme vous voyez, vous êtes chez vous, entouré par tant de proches et militants qui vous doivent tant d’amour, d’admiration et de respect. Quant à moi, qui sait ? Il se peut que j’aille finir ma vie dans cette même cellule où nos mains étaient attachées à la même menotte lors de nos incarcérations ensemble».

Quelque temps après, en décembre 1949, mon père décède, laissant derrière lui une jeune veuve, ma mère, Ouacila (20 ans) avec deux bébés à charge, mon frère, Kamel, et moi.

Le lendemain, des funérailles nationales sont organisées. Le cercueil du militant Ali Darghouth enveloppé du drapeau tunisien est porté sur les épaules des militants du Parti du Néo-Destour et ce, tout le long du parcours séparant sa maison au cœur de la Medina du cimetière du Djellaz à l’autre bout de la capitale.

Emu, debout devant son cercueil, le président Bourguiba prononce un discours lui rendant hommage pour son héroïsme et son abnégation dans la lutte pour la libération de la Tunisie du joug du colonialisme français.

Mon père n’a pas eu la chance d’assister à la proclamation de l’Indépendance de la Tunisie, le 20 mars 1956, à l’institution de la République, le 25 juillet 1957, et au parachèvement de la nationalisation de toutes les terres qui étaient aux mains des colons français, le 12 mai 1964.

Cette dernière phase de libération nationale aurait eu pour mon père une signification très particulière. Son père, Chedly Darghouth qui était un militant d’avant-garde au sein du parti Destour de Abdelaziz Thaalbi, dans les années vingt du siècle dernier, s’était notamment distingué par son leadership et ses écrits dans les luttes menées contre l’accaparation des terres des fellahs tunisiens par les colons français.

* Ex-cadre de la Banque Mondiale à Washington, Etats-Unis.

Donnez votre avis