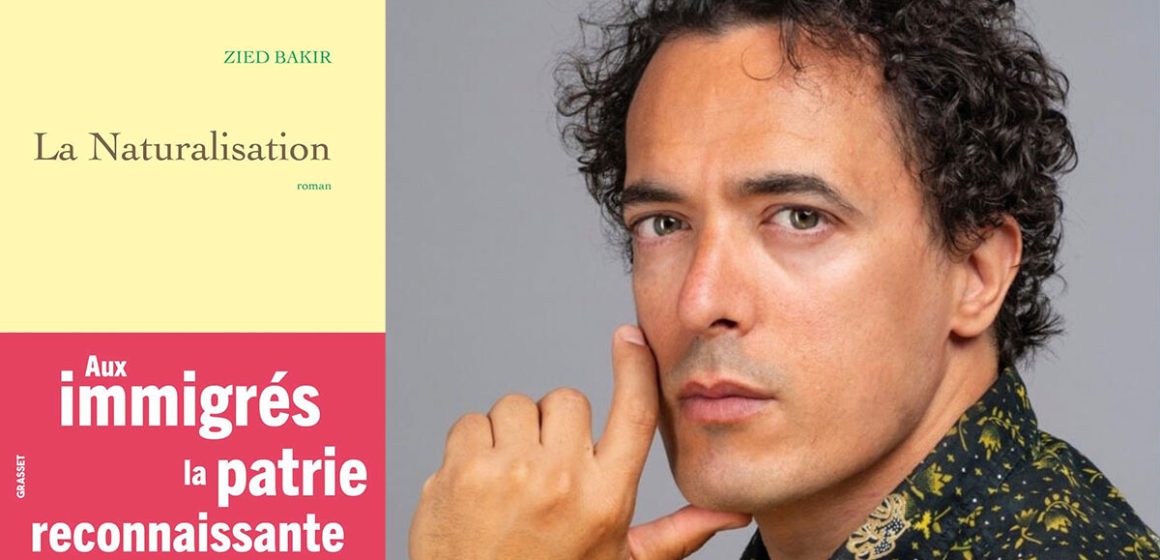

Avec ‘‘La Naturalisation’’ (éd. Grasset, Paris, 2025), Zied Bakir poursuit un travail romanesque à la fois intime et politique, dans la lignée de ‘‘L’Amour des choses invisibles’’ (2021) et de ‘‘On n’est jamais mieux que chez les autres’’ (2012). Mais ici, le ton se fait plus frontal, plus méditatif : la fiction devient un espace de mémoire, de déplacement et de réinvention de soi.

Le roman s’ouvre sur une scène à la fois burlesque et fondatrice : «La mémoire de ma mère est formelle : au lendemain de ma circoncision difficile, Bourguiba, notre petit père à nous, n’était plus.» Tout est là : le corps, l’Histoire, la filiation et la dérision. L’auteur revisite les fantômes fondateurs de la Tunisie moderne, mêlant le politique au personnel, l’intime au collectif.

À travers Elyas, personnage en exil, Zied Bakir explore les métamorphoses de l’identité. Entre Paris et Tunis, entre la mémoire d’une mère et le poids d’un pays, il examine la tension entre appartenance et arrachement. L’exil devient ainsi un état d’âme, une manière d’habiter le monde autrement.

Une fresque humaine

Le roman navigue entre les époques et les voix, avec des transitions d’une grande maîtrise narrative. Tunis, 1987 : la nuit où Bourguiba perd le pouvoir. Paris, 1929 : la ville où se rêvent les destins. Ces va-et-vient temporels ne sont pas de simples décors ; ils constituent le cœur du dispositif romanesque. En tressant ces fragments, Bakir compose une méditation sur le pouvoir, la mémoire et la solitude des hommes.

Elyas imagine, dans le Paris des années folles, le jeune Bourguiba étudiant au Louvre, admirant La Joconde, ou essayant de séduire Victoria Ocampo, future mécène argentine, à Montparnasse. Ces évocations ponctuent le récit d’une profondeur documentaire, qui enrichit la fresque humaine d’Elyas sans jamais en ralentir le rythme.

Ce choix du regard imaginaire est central. Zied Bakir ne cherche pas la reconstitution historique mais la résonance symbolique : à travers le jeune Bourguiba, il évoque la fierté et la fragilité d’un pays en devenir, la promesse de grandeur et la fatigue du pouvoir. Le lecteur assiste, dans un même souffle, à la fin d’un mythe et à la naissance d’une conscience.

Ironie et lucidité

L’écriture, d’une élégance sobre, oscille entre ironie et tendresse. Bakir maîtrise l’art du détail — une cigarette écrasée, une montre consultée, un mot en français roulé d’un «r» nerveux — pour dire l’instant où tout bascule. Le langage devient instrument d’ironie et de lucidité.

Sous le vernis du récit politique se cache une quête existentielle. Elyas cherche à se naturaliser en France, mais c’est surtout son rapport à la vie, à la mémoire, à la langue qu’il tente de «naturaliser». Le roman interroge subtilement ce que signifie «être chez soi» : dans un pays, dans une histoire, ou simplement dans sa peau.

‘‘La Naturalisation’’ prolonge le chemin d’un écrivain qui scrute la condition humaine depuis la marge. Chez Bakir, l’exil n’est pas seulement une perte, mais un laboratoire d’invention. C’est là le plus grand mérite du livre : transformer la nostalgie en matière vive, la mémoire en vision.

Zied Bakir signe ici une œuvre de maturité, traversée par l’humour, la mélancolie et la lumière d’une écriture qui relie les rives. Son roman, à la fois ancré dans l’Histoire et porté par l’imaginaire, rappelle que la littérature demeure le lieu où l’on tente, malgré tout, de se réconcilier avec le monde.

Donnez votre avis