Au terme d’une longue histoire, le violeur n’est plus perçu aujourd’hui comme le représentant d’une catégorie sociale déterminée mais comme monsieur tout monde, entraînant un accroissement du sentiment d’insécurité et à l’inverse des manifestations massives de solidarité en faveur des victimes.

Dr Mounir Hanablia *

On peut certes reprocher à ce livre d’avoir circonscrit sa recherche au seul champ français depuis la Renaissance jusqu’à l’ère moderne. Néanmoins l’important est la démonstration de l’évolution durant deux siècles dans l’analyse et la définition juridique de cette agression, d’abord considérée avant la Révolution Française comme un rapt, c’est-à-dire l’enlèvement d’un bien d’autrui susceptible de rachat par le biais de transactions financières impliquant les familles, puis d’un attentat aux mœurs à partir de 1810, puis d’un délit, et enfin à partir de la fin des années 1970, d’un crime passible de la Cour d’Assises.

Naturellement cela s’est accompagné d’une prise en considération progressive des souffrances subies, en particulier la femme adulte, considérée au départ comme consentante car parfaitement capable de se défendre, et sommée de prouver son refus de l’agression, autrement dit sa vertu et sa moralité face à la Justice, en tant que plaignante. Ainsi les philosophes Jean-Jacques Rousseau et Voltaire niaient-ils comme la plupart des hommes de leur époque que les femmes eussent pu être forcées sur la chose.

Sociologie de la culpabilité et de la souffrance

Il est vrai que le problème du viol avait commencé à susciter des réactions lorsque les enfants, innocents et incapables de se défendre, en étaient les victimes et subissaient des dommages corporels parfois considérables. Cela a constitué le point de départ de l’intervention de la médecine, d’abord chargée de décrire et d’expliquer les lésions constatées, mais aussi d’établir des profils des personnes adultes susceptibles d’agresser, d’abord par l’étude des crânes des violeurs, puis de leur morphologie générale. Mais bientôt d’autres champs d’études tels que l’anthropologie et la sociologie se sont chargés de cibler les populations susceptibles fournissant autant le contingent des coupables que le lot des victimes.

Toujours est il qu’à partir des années 1880, il y avait annuellement près de 1500 condamnations pour ce qu’on a appelé des outrages à la pudeur, et près de 500 pour des viols caractérisés alors que sous le premier empire il n’y en avait pas plus d’une dizaine. Et on évalué à près de 50 000 le nombre des personnes vulnérables, c’est-à-dire exposées aux risques d’agression, particulièrement dans les milieux ouvriers, les campagnards, et les migrants. C’est ainsi que s’est établie progressivement une sociologie de la culpabilité et de la souffrance dans les classes économiques les plus défavorisées.

Naturellement, la limite entre l’outrage à la pudeur et le viol caractérisé n’a pas toujours été prise en considération par la Justice de la manière requise, et on peut considérer cela comme un retard dans l’évolution des mentalités par rapport aux lois considérant toujours la femme coupable autant que victime et accordant au violeur le bénéfice du doute lui permettant d’être jugé en Correctionnelle pour un délit plutôt qu’en Assise pour un crime.

De l’attentat à la pudeur au harcèlement moral

Malgré cela, tout un travail de réflexion était réalisé dans le cadre de l’attentat aux mœurs relativement aux conditions conduisant vers l’acte outrageant et aboutissait ainsi à des notions telles que l’outrage public à la pudeur, l’attentat à la pudeur, et finalement au harcèlement moral.

En effet, la contrainte devenait un élément déterminant dans la réalisation de l’acte incriminé, non seulement par la violence, mais aussi dans l’exercice d’une autorité naturelle, dans des cadres hiérarchiques professionnel, militaire, académique, ou même en cas d’inceste, parental.

C’est le nouveau regard jeté sur les femmes souvent grâce à l’initiative des mouvements féministes refusant la domination masculine et la tolérance pour le viol qu’elle engendrait, qui avait radicalement imposé des changements juridiques décisifs dans la définition du viol, désormais un acte de pénétration sans le consentement, par violence, surprise, crainte, ou tout autre moyen empêchant la victime, homme, femme, ou enfant, de résister.

Ce sont évidemment les médias qui se sont faits les relais de cette nouvelle vision de la femme et de son droit à disposer de son corps, comme elle l’entend, pour aboutir à une nouvelle définition juridique du viol indépendante du sexe de la victime ou de sa situation maritale, dont l’absence de consentement serait l’élément déterminant.

Ainsi au rapt en tant que délit contre la collectivité, la morale et les mœurs, se substituait sous l’effet de l’opinion publique et des médias, le viol comme crime centré individuellement sur la victime et sa souffrance. Et d’un autre côté, après des affaires célèbres telles que celles de Marc Dutroux en 1996, le violeur n’était plus perçu comme le représentant d’une catégorie sociale déterminée mais comme monsieur tout monde, entraînant évidemment un accroissement du sentiment d’insécurité et à l’inverse des manifestations massives de solidarité en faveur des victimes que les politiciens étaient de moins en moins enclins à tolérer.

En conclusion, on réalise ainsi que ce que la morale et l’éthique ne sont pas des règles issues des sociétés antiques mais constituent des constructions dynamiques sans cesse renouvelées dont l’aboutissement est souvent juridique où les autorités politiques sont sans cesse obligées de tenir compte d’une opinion publique de plus en plus à même, grâce aux réseaux sociaux, de faire entendre sa voix et de se faire percevoir comme un corps solidaire des souffrances subies par les plus faibles, bref de faire étalage d’humanité et de compassion ainsi que viennent de le démontrer les étudiants américains et européens dans le génocide en cours à Gaza.

* Médecin de libre pratique.

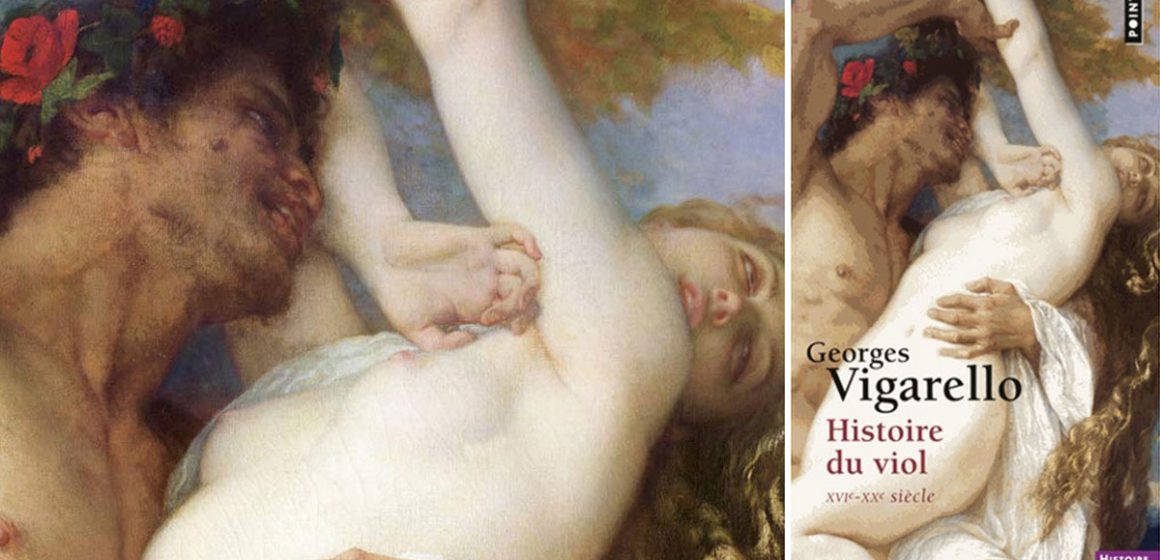

‘‘Histoire du viol: XVIe-XXe siècle’’ de Georges Vigarello, collection Points, 384 pages, 26 avril 2000.