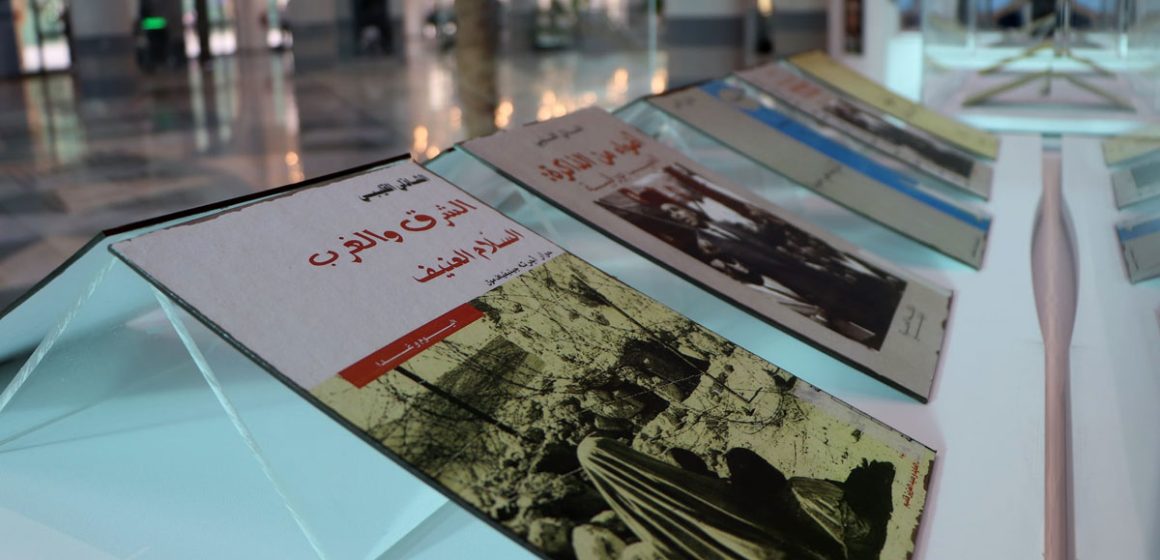

Fin août, début septembre 2025. Plusieurs bibliothèques personnelles ont été offertes à la Bibliothèque Nationale. Mais au-delà de l’échange de papier et d’encre, c’est une part de vie, de mémoire et d’intime qui s’élève et circule. Dans le bruissement des pages, dans le silence des rayons, se joue à jamais la symphonie de la transmission.

Manel Albouchi *

Offrir sa bibliothèque, ce n’est pas céder de simples volumes. C’est livrer des années, des nuits passées à lire, à écrire, à annoter, à rêver. Chaque livre, chaque page cornée, chaque note en marge est une respiration de l’âme, un souffle intime. Ce geste dépasse l’administratif, dépasse la signature : il raconte en secret la solitude, les choix, les luttes et les joies silencieuses.

La perte se change en mémoire partagée

Ces donateurs accomplissent en réalité un double mouvement. Ils se délestent d’un trésor privé, mais en le faisant circuler, ils prolongent sa vie. Le singulier devient collectif. Le livre, objet narcissique par excellence, se transforme alors en objet transitionnel partagé. Ce que Winnicott réservait à l’enfant et à son doudou, la culture le réinvente pour la communauté entière. Offrant ainsi un rappel au lecteur : «Ce qui est à toi ne t’appartient pas, il t’a seulement été confié.»

Dans ce geste se joue aussi l’art du deuil. Donner sa bibliothèque, c’est accepter l’absence et continuer à parler. C’est dire : «On ne le voit plus, mais ce qu’il a pensé, aimé, rêvé, demeure.» Dans cette circulation, la perte se change en mémoire partagée. Chaque fonds offert devient un corps subtil, invisible mais vivant, où la pensée circule et se transforme. Les traces de l’homme survivent à sa disparition ; ce qu’il a semé continue de germer dans le cœur des autres.

Mais en Tunisie, ce geste prend une résonance particulière. Dans un pays où la mémoire écrite est fragile, où tant d’archives dorment dans l’oubli ou se perdent, offrir sa bibliothèque devient un acte de résistance. C’est refuser l’amnésie, refuser que l’histoire collective soit amputée. Ces dons rappellent que l’héritage intellectuel ne se mesure pas seulement en monuments de pierre, mais surtout dans la transmission vivante : celle qui circule librement et continue d’allumer les esprits.

Passerelles entre solitude et collectivité

Subtilement encore, se dessine un parallèle avec ceux qui choisissent aujourd’hui de partager la parole. L’écriture, offerte, circule, s’ouvre, se nourrit des regards attentifs. Elle se donne sans bruit, à la manière d’une bibliothèque qui s’ouvre à tous. En effet, offrir son écriture, c’est donner un souffle. Offrir sa pensée, c’est offrir un pont.

Ces bibliothèques données sont des passerelles : entre la solitude et la collectivité, entre l’ego et la mémoire partagée, entre la finitude humaine et l’éternité des mots. Ce qui disparaît en présence se réinvente en absence. Le geste offert, s’il est vrai, traverse le temps et les esprits. Tout ce qui passe s’inscrit, et tout ce qui s’inscrit demeure. Peut-être que donner une bibliothèque, c’est inscrire sa propre disparition dans l’éternité des mots.

En signe de gratitude, il convient de saluer les donateurs récents dont le geste éclaire notre mémoire collective : Khemais Khayati, critique de cinéma, peu de temps avant sa mort; les familles du professeur Taoufik Ayadi, historien, et de l’ancien ministre Chedli Klibi; ainsi que, plus récemment, l’historien Abdelaziz Daoulatli.

* Psychothérapeute, psychanalyste.

Donnez votre avis