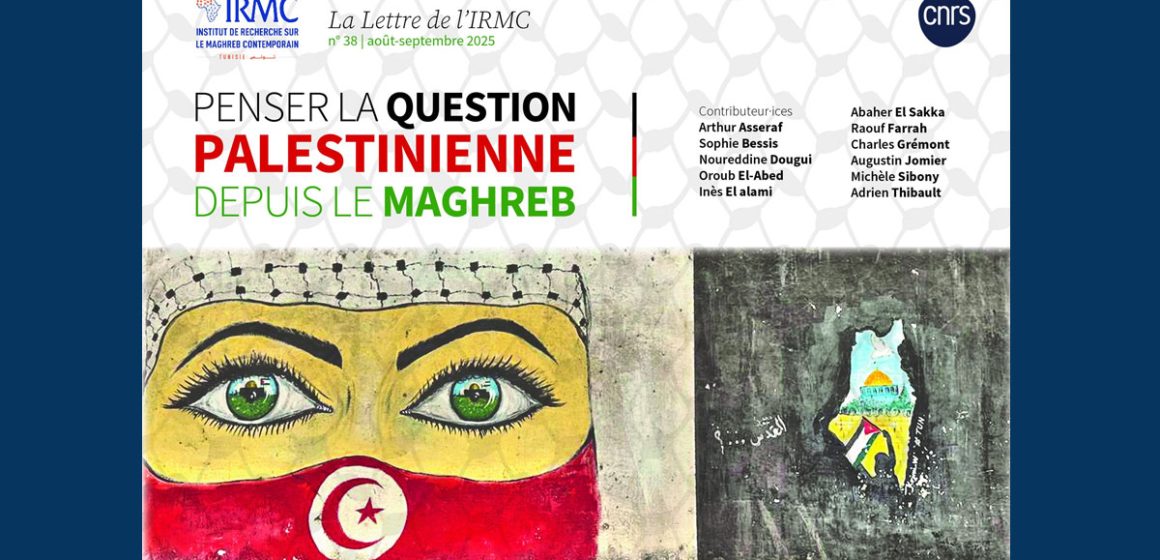

«Penser la question palestinienne depuis le Maghreb» est le titre d’un dossier thématique publié dans le numéro 38 de la Lettre de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), basé à Tunis, qui rassemble des réflexions sur le colonialisme, les mobilisations populaires et les modèles de résistance.

Ce numéro systématise un travail, coordonné scientifiquement par le sociologue et politiste Adrien Thibault, initié par une série de tables rondes et de séminaires organisés entre décembre 2024 et janvier 2025, proposant une lecture de la question palestinienne comme une thématique intimement maghrébine, ne se limitant pas au seul Machrek.

Ce parcours éditorial s’inscrit dans le cadre de la série «Penser la question palestinienne depuis le Maghreb», organisée à la bibliothèque de l’Institut à Tunis et à la Bibliothèque nationale de Tunisie. Trois sessions ont jalonné ce débat interdisciplinaire : colonialisme, exil et luttes entre Palestine et Azawad; un siècle de mobilisations pro-palestiniennes au Maghreb; et les instruments de domination coloniale en Algérie et en Palestine, entre circulations et comparaisons.

Le dossier met en lumière la proximité et les croisements entre le Maghreb et la Palestine au cours du siècle dernier : circulation des outils et des logiques de domination coloniale, mobilisations populaires, engagement intellectuel, pratiques militantes, héritages révolutionnaires et modèles de résistance.

Le cadre interprétatif, développé lors des séminaires, souligne comment les expériences partagées d’oppression, d’exil et de résistance ont nourri une grammaire politique transrégionale qui continue de façonner la solidarité et les discours dans l’espace public nord-africain.

Les auteurs et intervenants cités lors des activités préparatoires sont Arthur Asseraf, Sophie Bessis, Noureddine Dougui, Inès El Alami, Abaher El-Sakka, Raouf Farrah, Charles Grémont, Hèla Yousfi et Oroub El-Abed, Michèle Sibony, ainsi que les coordinateurs et modérateurs Augustin Jomier et Adrien Thibault, dont les contributions s’étendent de l’histoire contemporaine à la sociologie du travail syndical en passant par le droit international.

Le vocabulaire adopté pour la série n’ignore pas la dimension actuelle du conflit dans la bande de Gaza.

Le texte programmatique parle explicitement d’une «guerre génocidaire» à Gaza suite aux attentats du 7 octobre 2023, notant comment l’onde de choc a réactivé mémoires, réseaux de solidarité et répertoires d’action au Maghreb, en continuité avec des mobilisations attestées dès les années 1930.

Le n° 38 de la «Lettre de l’IRMC» s’inscrit ainsi dans un débat reliant généalogies historiques et mobilisations contemporaines. L’approche de l’IRMC s’inscrit dans une littérature plus large sur les liens Maghreb-Palestine, qui a récemment recentré les comparaisons historico-politiques, les parallèles coloniaux et les formes de solidarité transnationale.

Parmi les références récentes, des notes et des dossiers de centres de recherche français ont mis l’accent sur ces croisements thématiques, alimentant un champ d’étude en pleine expansion au sein du circuit euro-méditerranéen.

Avec ce dossier, l’IRMC propose une interprétation «maghrébine» de la question palestinienne, interprétant le présent à la lumière d’une longue histoire d’échanges, de convergences et de conflits.

Né à l’intersection de la recherche comparative et du débat public, ce dossier offre un aperçu de la manière dont cette question continue de façonner les cultures politiques, les pratiques de mobilisation et la production intellectuelle en Afrique du Nord, et de redéfinir les formes de solidarité régionale.

Donnez votre avis