Les Arabes acquerront-ils un jour une culture stratégique et une lecture de l’Histoire leur permettant de percevoir les Sionistes pour ce qu’ils sont, des planificateurs sans états d’âme que, à l’instar des Nazis, seules les défaites de leurs armées arrêteront? Les leçons de la bataille de Koursk en 1943 ayant opposé les Allemands et les Soviétiques sont très éclairantes à cet égard.

Dr Mounir Hanablia *

La guerre actuelle entre l’Ukraine et la Russie a parmi ses enjeux principaux, outre le bassin du Donetz revendiqué par la Russie, la région située entre les villes de Kharkov l’Ukrainienne et Koursk la Russe, point de départ d’une attaque de revers contre Moscou. Les Ukrainiens ont même tenté de réaliser une percée vers Koursk afin de consolider leur position dans d’éventuels échanges de territoire.

Pourtant Koursk est passée à la postérité non par la catastrophe du sous-marin portant son nom, mais par la bataille qui s’est déroulée dans sa région entre le 4 et le 12 Juillet 1943 et qui est réputée avoir été le plus grand affrontement de chars de l’Histoire. Et elle aurait été une grande victoire soviétique tout en précipitant le déclin de l’armée allemande dont la responsabilité incomberait à Hitler.

Tel n’est pas l’avis de l’historien allemand Roman Topffer qui démontre preuves à l’appui que l’Opération Citadelle n’est pas née du cerveau de Hitler mais de celui d’un général inconnu nommé Rudolf Schmidt qui sera d’ailleurs ultérieurement exclu de la Wehrmacht puis du Parti nazi, suite au soutien apporté à son frère, un dissident politique, et qui fut victime de la piètre estime en laquelle il tenait le Führer.

Le saillant de Koursk

Après la débâcle de Stalingrad et la contre-offensive allemande vers Kharkov de mars 1943, un saillant de 300 kilomètres de profondeur centré sur la ville de Koursk séparant deux armées allemandes du centre et du sud était demeuré aux mains des Soviétiques. Sa suppression aurait donc raccourci le front de 300 kilomètres, assuré la jonction des deux armées allemandes tout en en couvrant les flancs. Certains généraux allemands, en particulier Von Kluge, y ont vu une bonne opportunité grâce à une attaque en tenailles pour attirer les unités de l’Armée rouge afin de les encercler et les détruire.

Tel n’était pas l’avis de Hitler qui se serait contenté d’opérations limitées plus au sud empêchant les offensives adverses et dont le but principal était de tenir le bassin du Donetz, vital pour l’effort de guerre allemand en particulier contre les Anglo-américains qui menaçaient à l’époque la Sicile et l’Italie à partir de la Tunisie. Si on veut établir un lien entre notre pays et les plaines au nord de la Mer Noire, c’est peut-être par là qu’il faudrait commencer. Mais les Soviétiques, bien renseignés sur les intentions allemandes par les Anglais qui avaient réussi à casser le code de la machine allemande Enigma, ainsi que par leurs propres services de renseignements, se mirent à fortifier le cadre prévu de l’attaque par un réseau de champs de mines, de tranchées et d’obstacles antichars, couverts par un déploiement massif de l’artillerie atteignant parfois 80 canons au kilomètre.

En l’espace de deux mois 5000 kilomètres de tranchées furent ainsi creusés, et Koursk se trouva protégée par pas moins de six lignes de défense.

Les Soviétiques laissent venir

Les Soviétiques choisirent de laisser venir leurs adversaires puis le moment opportun contre- attaquer de part et d’autre du saillant par les réserves venues de l’arrière et qui comptaient pas moins de 3 millions de soldats.

Dans le même temps, une offensive serait lancée plus au sud afin de libérer le bassin du Donetz, objectif stratégique de la bataille.

Hitler, informé de l’ampleur des préparatifs soviétiques, au moins en partie, ne cacha pas son scepticisme quant aux résultats de l’opération Citadelle. Mais il finit par libérer la bride à ses généraux qui pensaient forcer la décision en six jours, avec l’arrivée sur le terrain des nouveaux chars lourds Tigre et Panther, dont les Soviétiques n’avaient pas l’équivalent, mais qui finalement, pour être trop peu nombreux et mal maîtrisés par leurs équipages, ne pesèrent que peu dans l’issue de la bataille, même s’ils s’opposèrent souvent efficacement aux contre-attaques adverses.

L’offensive au départ prévue en avril fut repoussée plusieurs fois du fait des aléas de la météo et de la fonte des neiges et de la boue rendant le terrain impraticable.

Hitler et ses généraux

En fait, c’est seulement le 5 juillet que les Allemands partirent à l’attaque, beaucoup trop tard selon certains généraux qui dans leurs mémoires en attribueront la responsabilité une nouvelle fois contre toute évidence au Führer. D’autant que c’est lui qui le 12, leur ordonna de s’arrêter, alors que ses armées au sud de la tenaille après une traversée épique du Donetz sous la canonnade ennemie avaient franchi la 3e ligne de défense après la célèbre bataille de chars de Prokhorovka, celle-là effectivement la plus importante de l’Histoire, alors qu’elles venaient d’infliger une cinglante défaite à leurs adversaires. Il est vrai que, au Nord, elles n’étaient pas allées plus loin que Ponyri, même si elles avaient réussi à franchir les deux premières lignes de défense, les plus redoutables.

Au moment décisif, le chef d’opérations, un certain Von Kossel, auquel ironie de l’histoire, la Croix de Fer avait été attribuée pour courage exceptionnel, s’était abstenu par deux fois de soutenir son infanterie par les blindés au sommet de la crète qu’elle occupait et dont elle finit par être chassée. Et ce fait d’armes semble avoir scellé le sort de la bataille, en tous cas en stoppant une offensive jusque-là victorieuse vers l’objectif à portée de main, Koursk.

En tout, après une semaine de combats, la Wehrmacht qui avait rencontré une résistance très dure n’avait pas percé le front sur plus de 20 kilomètres au nord comme au sud. Pendant ce temps, les Soviétiques se préparant pour l’offensive du Donetz déclenchée le 16 juillet, Hitler avait eu besoin des unités engagées dans Citadelle pour la contrer. Mais la raison qu’il donna à ses généraux fut le développement de la situation en Italie avec le débarquement allié. Il avait l’habitude d’opposer aux arguments tactiques et opérationnels de ses généraux des considérations d’ordre stratégique.

Les pertes des deux côtés

En fait, l’offensive soviétique du Donetz fut un échec en étant repoussée avec de lourdes pertes. Cependant le front autour Koursk ayant ainsi été dégarni, deux nouvelles offensives soviétiques, Koutouzov et Général Roumiantsev, par des attaques massives de chars soutenus par l’aviation, aboutirent au repli des forces allemandes, à la perte significative d’Orel et sa région au nord du saillant, et Kharkov au sud dès le 20 août.

C’est près d’Orel que les Allemands, surpris, subirent des pertes au cours d’une bataille de chars, qui pour importantes qu’elles fussent, ne dépassèrent pas huit dizaines.

Les Soviétiques auraient pu percer les lignes allemandes et assurer un encerclement autour d’Orel semblable à celui de Stalingrad. Mais la tactique imposée par Staline et la Stavka semble avoir été invariablement l’attaque frontale, qui leur causait beaucoup de pertes en hommes et en matériel.

Au vu du comportement de l’armée russe lors de sa dernière marche vers Kiev, interrompue 80 ans plus tard, les choses ne semblent pas avoir beaucoup changé sur ce plan. Il est vrai qu’en Ukraine, Kiev ne fut jamais qu’un objectif périphérique, et le sort des batailles s’est toujours joué ailleurs.

Les leçons de la bataille de Koursk

Naturellement, la bataille de Koursk fut plus tard tenue par la propagande soviétique comme la grande victoire qui constitua le tournant de la guerre. En réalité, les pertes de l’Armée rouge en juillet-août 1943 furent immenses : 1 million et demi de soldats hors de combat, 3300 avions abattus, 6000 chars détruits. Après cette terrible saignée, il fallut une année entière pour que l’Armée rouge se reconstitue et repasse à l’offensive.

Les Allemands avaient subi environ le 1/5 de ces pertes. Et s’ils arrivèrent à reconstituer la majeure partie de leurs pertes matérielles grâce à leur potentiel industriel à l’époque encore intact, leurs pertes en soldats se révélèrent en revanche irrécupérables et décidèrent du sort de la guerre.

Koursk ne fut donc pas une bataille de chars, mais essentiellement d’artillerie soutenue par l’aviation dans un réseau de tranchées et de champs de mines qu’il fallait ouvrir à l’explosif afin de permettre aux blindés et aux soldats de s’y mouvoir et où les sapeurs n’avaient souvent pas la possibilité de marquer le territoire déminé. Et dans la coordination interarmes et l’habileté manœuvrière en particulier lors de l’usage des chars et de l’aviation, les Allemands se révélèrent presque toujours supérieurs. Cela ne veut nullement dire qu’ils ne commirent pas d’erreurs, et l’une des plus notables fut la carence de leurs services de renseignement qui ne semblent pas avoir été conscients de l’ampleur des réserves de l’ennemi ainsi que de l’efficacité de ses défenses.

Une autre erreur allemande fut l’incapacité du corps d’armée Kempf d’assurer la protection du flanc droit de la seconde armée Panzer durant sa progression. Les Soviétiques n’eurent, selon l’auteur du livre, jamais le souci d’économiser les vies de leurs soldats. On a par ailleurs pris l’habitude d’attribuer les déboires allemands au seul Hitler et sur ce plan les historiens et les généraux s’accordent. Ainsi d’aucuns parmi eux ont critiqué l’offensive sur Koursk comme l’une des raisons ayant précipité la défaite du fait des pertes importantes occasionnées.

En réalité, à matériel de qualité comparable, il s’avère que les Allemands eurent moins de pertes que leurs adversaires et pas seulement du fait de leur supériorité tactique.

D’une manière générale, la lecture des pertes démontre que celles des Allemands furent plus importantes lorsqu’ils faisaient face aux offensives adverses que lorsqu’ils attaquaient. Néanmoins, ce livre démontre que Hitler fut souvent contraint de se plier aux vues de son armée, même lorsqu’il ne les partageait pas. Dans les faits, ses généraux partagent une responsabilité au moins égale dans toutes les pertes, souffrances et destructions infligées aux populations civiles, tant bien même après la guerre ils ont pris l’habitude de la nier.

L’idée selon laquelle la Wehrmacht aurait été dans l’obligation de se soumettre au commandement nazi doit donc être fortement nuancée et semble avoir été soutenue par les Américains désireux d’intégrer au sein de l’Otan ses anciens adversaires allemands en leur conférant une dignité nouvelle.

En réalité, le concept général d’ailleurs exprimé par Hitler dans ‘‘Mein kampf’’ sous le terme «Lebensraum» était d’instaurer une unité européenne sous égide allemande tout en assurant à l’Allemagne les ressources de l’Ukraine et du Caucase. La seule différence aura donc été dans la manière. Les Nazis prétendaient réduire en esclavage les populations slaves destinées à faire tourner les usines, et à installer dans les territoires de l’Est des colons allemands. Le résultat actuel du conflit ukrainien est le même, par l’émigration en Allemagne et en Europe des populations chassées par la crise économique et la guerre.

Quant à la colonisation, les fonds géants d’investissement tels Blac Stone ont déjà acquis près de 40% du territoire ukrainien à titre de saisie conservatoire sur les remboursements des crédits militaires contractés auprès des institutions financières occidentales. On peut dire sans peur de se tromper que ce sont ces mêmes raisons qui ont poussé les Américains et les Européens à engager les Ukrainiens dans la guerre contre la Russie. Et les Russes n’auraient jamais accepté de se voir privés du bassin du Donetz, de l’accès à la Mer noire, ou de voir des armées étrangères dans la région de Kharkov, Koursk, Orel, ou même Bakou dans le Caucase, capables grâce à des offensives de blindés soutenus par des drones et des missiles de s’ouvrir la route de Moscou.

Ce n’est donc pas un hasard si le champ de bataille actuel en Ukraine fut l’un des principaux de la seconde guerre mondiale. Et on ne peut donc pas faire grief à Poutine d’avoir qualifié les dirigeants ukrainiens actuels de nazis. Mais il n’y a pas que cela.

Imprégné des leçons de la Seconde guerre mondiale, un esprit aussi tourmenté et pervers que celui de Netanyahu perçoit la Syrie et le Liban, comme une nouvelle Pologne et une nouvelle Tchécoslovaquie destinées à être démantelées et en partie au moins annexées et colonisées. Il estime l’occasion propice de s’assurer le contrôle du territoire nécessaire sous le prétexte de mettre ses villes hors d’atteinte d’éventuels bombardements iraniens ou autres, ou leur donnant le temps de s’y préparer.

Naturellement les sionistes ne reconnaîtront jamais que la véritable raison en soit d’assurer au peuple juif un autre Lebensraum, cet espace vital défini comme nécessaire pour le développement et la prospérité de la race. D’ores et déjà, il est question de créer près du Golan occupé un Etat fantoche druze, semblable à la république Croate d’Ante Pavelic , établie par les Nazis pour massacrer les autres communautés yougoslaves. Il faut se souvenir que l’Allemagne, en tant que nation unie, est née de la Prusse, et celle-ci ne fut qu’une colonie militaire installée avec la bénédiction du pape par les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle sur les rives de la Baltique relevant de l’autorité polonaise, soi- disant pour ouvrir le pays à la christianisation.

Les Polonais engagés au XVIIe siècle dans des guerres interminables contre la Moscovie pensaient s’assurer la paix sur leur frontière occidentale en y reconnaissant une dynastie allemande, celle des Hohenzollern, qui conduira plus tard à son terme l’unification allemande. Ce colossal aveuglement eut des conséquences mondiales.

Les Arabes acquerront-ils un jour une culture stratégique et une lecture de l’Histoire leur permettant de percevoir les sionistes pour ce qu’ils sont, des planificateurs sans états d’âme que, à l’instar des Nazis, seules les défaites de leurs armées arrêteront?

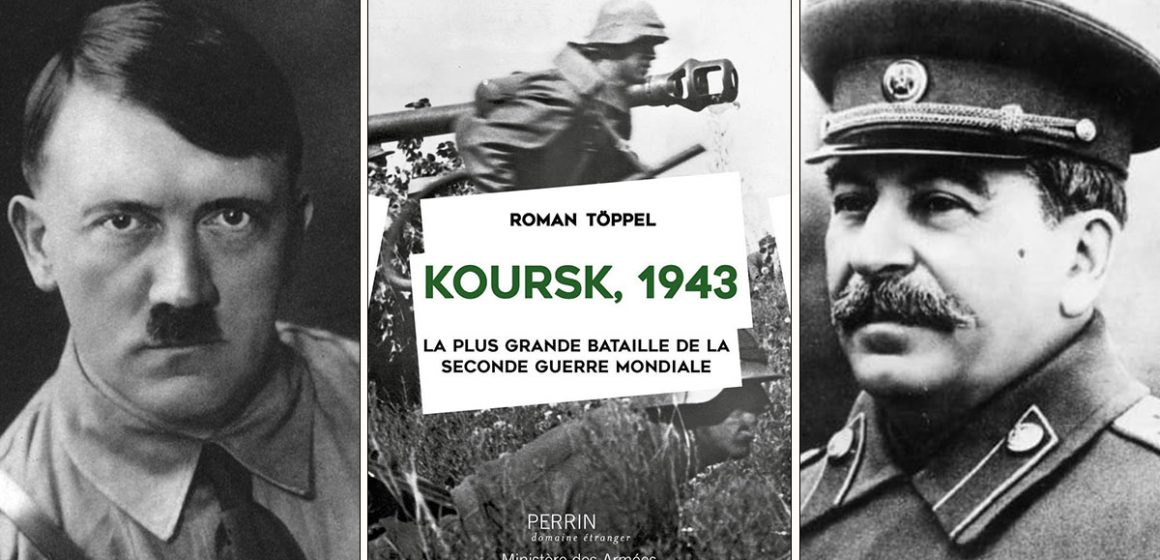

‘‘Koursk 1943: La plus grande bataille de la Seconde Guerre mondiale’’, de Roman Töppel, éditions Perrin, Paris 2018, 235 pages.

Donnez votre avis